|

|

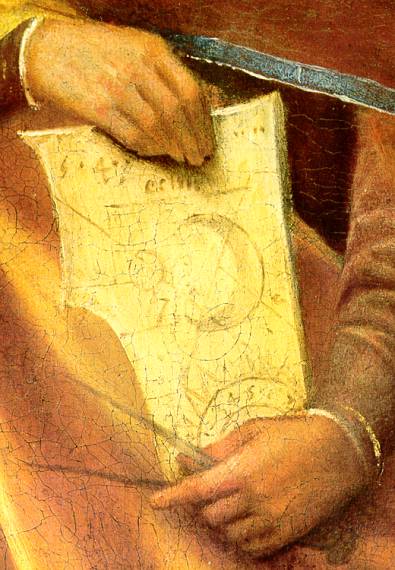

| Giorgione, I tre filosofi, particolare col giovane che osserva reggendo gli strumenti dell'Arte. Le interpretazioni di questo quadro formano ormai un fitto sottobosco ed è improbabile che si possa giungere a una interpretazione certa del soggetto, come accade a molte opere realizzate a Venezia in quegli anni fervidi di platonismo e studî simbolici. Il quadro è già ricordato nel 1525, in casa di Taddeo Contarini, come «la tela a oglio delli 3 phylosophi nel paese, dui riti ed uno sentado (seduto) che contempla li raggi solari..». La radiografia rivela che originariamente i tre rappresentavano i Re Magi, ma la versione attuale stempera sensibilmente il soggetto: il filosofo al centro, prima negro, è ora solo «orientale». Certamente i tre studiano e contemplano la Natura; l'anziano saggio a destra mostra un foglio reggendo un compasso; sul foglio è scritto «celus», sono ben visibili sole ( con i numeri dal 2 al 7 entro la circonferenza) e luna, e l'ingresso di Giove nel segno del Capricorno, segno del solstizio d'inverno (sotto). Intorno a quegli anni la dottrina dei solstizî, cioè delle porte zodiacali d'ingresso e uscita delle anime dal mondo, se mai si fosse spenta, trovava nuova diffusione grazie all'Antro delle Ninfe di Porfirio, ripubblicato; Matteo Palmieri, che occupa un rilevante posto nella poesia astrologica di metà Quattrocento con Città di vita, ne fa breve cenno che mostra come immaginasse superfluo aggiungere altro per il suo lettore: Dio «stabilì allora che questi esseri (gli uomini) uscissero dalle sedi dell'Empireo per una porta fatale, ...del Cancro e attraverso 7 sfere planetarie e 4 elementari.. La libertà di giudizio si manifestasse nella scelta di una strada migliore.. per la porta del Capricorno» , (1455-64, ms.). In altre parole se volessimo rappresentare il viatico migliore, come lo descrive Palmieri, con la libertà di giudizio che opta per il Transito del Capricorno, dovremo inserire Giove, pianeta che presiede la Giustizia... D'altronde non c'è da stupirsene: se la prima versione raffigurava i Magi, allora siamo in piena epoca solstiziale; e nel Rinascimento non s'ignorava che lo spostamento della nascita di Cristo al 25 dicembre ha un preciso significato simbolico sul quale non vogliamo certo insistere. Comunque sia quel giovane assiso che dinanzi all'antro contempla la luce reggendo gli strumenti dell'Arte, è un caposaldo per meditare il viatico della rigenerazione. | |