![]()

Maurizio Nicosia

Il

Rituale Come Prassi Filosofica

E Arte Di Memoria

Il rituale d’apertura dei lavori in grado d’apprendista ha un incedere solenne, maestoso, e non potrebbe essere altrimenti: pone le basi, le fondamenta dell’opera massonica anche per i gradi successivi. Chi ben comincia è a metà dell’opera. A ripensarci, è evidente il sapore massonico di questo adagio, sia sul piano rigorosamente operativo, in cui salde fondamenta garantiscono la durata d’un edificio, sia sul piano iniziatico, in cui il cominciamento del cammino è conditio sine qua non.

Anche all’osservatore più distratto non può sfuggire il valore che nel rituale d’apertura è attribuito al tre: tre le domande del testamento a cui il profano deve rispondere, tre l’età simbolica dell’apprendista, tre i colpi di maglietto e della batteria, tre le luci e i gioielli di loggia, tre volte si nomina lo zenit, acme del percorso solare; tre i principî guida dell’opera: la saggezza, la forza, la bellezza; tre volte ripetuti i divieti di parlare di politica e religione, tre volte ripetuta la concessione della parola; il delta luminoso, infine, alle spalle del Maestro Venerabile 1.

Meno evidente invece la tripartizione che organizza e ritmicamente scandisce le fasi dell’apertura. Tre volte ci si pone all’ordine: 1) dopo la copertura del tempio, per verificare che tutti siano liberi muratori; 2) al momento di consacrare il tempio, con l’apertura del libro sacro e la sovrapposizione di squadra e compasso; 3) alla vera e propria apertura dei lavori. Non a caso ci si pone all’ordine tre volte: per scandire con la massima solennità le tre fasi d’apertura dei lavori. Nella prima fase il Maestro Venerabile si accerta che l’officina abbia consapevolezza dei proprî doveri: e sono nove i doveri menzionati, multiplo di tre, come la triplice batteria. Quindi si accerta che vi siano le condizioni idonee, nel tempo e nel fine: e ne enumera tre . La seconda fase riguarda la consacrazione del tempio, e la triplice comunicazione dei divieti che comporta. L’ultima, che vede la vera e propria apertura dei lavori, ribadita dai principî che la devono guidare: saggezza, forza, bellezza.

Ciò significa che il tre non è solo un importante simbolo del grado, ma un fondamentale criterio organizzativo, un sistema concettuale o filosofico o sapienziale, di cui tutto il rituale d’apertura è imbevuto; e questo criterio si applica sia ai singoli elementi, come l’età del grado e così via, sia a tutto l’insieme. In altre parole il rituale d’apertura ha struttura triadica o tripartita. È nel rituale d’apertura che si manifesta, immediatamente, un sistema organizzativo del pensiero: chi ben comincia è a metà dell’opera; o forse ancora più in là, come sostiene Aristotele 2.

In tempi in cui le tre Luci non avevano sotto mano il rituale stampato, e forse per ragioni di sicurezza nemmeno disponevano di un manoscritto, era assolutamente necessario darsi una struttura mentale per non dimenticare l’ordine rituale dei lavori, le proprie e le altrui funzioni, e per istruire l’officina: inevitabile dunque far ricorso all’arte della memoria 3. Ed è parecchio stimolante notare che per Giordano Bruno, che il Grande Oriente d’Italia considera come proprio precursore, «la sede della mente e della memoria è distinta in tre parti» 4.

Diagramma radiale dell’arte bruniana della memoria. Dal De umbris idearum

L’indicazione di Bruno non è rimasta senza seguito. Francesco Bacone, nell’istituire una metodologia di ricerca sulla natura di tipo induttivo, che si fondi sull’esperienza e sulla verifica dell’esperienza, pone come fondamento la «dottrina delle tabulae», o delle tavole, termine non ignoto ai massoni. La compilazione delle tavole -così si esprime Bacone- apre la possibilità, da un lato, di condurre alla «fonte delle cose», e dall’altro di «organizzare e ordinare i contenuti acquisiti in modo da consentire all’intelletto d’agire su di essi»; quest’attività organizzativa dei contenuti acquisiti Bacone la chiama «Ministratio ad memoriam», organizzazione della memoria 5. In ciò le tavole, nel metodo baconiano, hanno funzione fondamentale, soprattutto le tavole di primo grado, che organizzano e dividono la conoscenza acquisita in tre parti, secondo il metodo di Bruno. Si avrà così la tabula presentiae, che raccoglie i casi in cui il fenomeno si manifesta; la Tabula absentiae, con i casi in cui il fenomeno non si manifesta, e la tabula graduum, dove rientrano i casi misti, graduali. Riconnettendosi esplicitamente alla tematica di Bruno della luce, delle tenebre, e dell’ombra, che è un caso graduale dei due fenomeni, Bacone, principiando l’indagine della natura dal fenomeno calore, ricovera nella tabula presentiae il sole e nella tabula absentiae la luna, altre effigî non sconosciute al tempio massonico 6.

L’ipotesi d’un influsso baconiano, per ciò che riguarda la consuetudine delle tavole massoniche, ci riconduce alle origini della metodologia moderna, ai tempi in cui a Londra la Royal Society innalzava a vessillo di una nuova filosofia sperimentale della natura proprio Francesco Bacone: correva l’anno 1660. Sappiamo che tra i fondatori della società figuravano Elias Ashmole e Robert Moray, entrambi massoni da quasi vent’anni e soci influenti, al punto che Isaac Newton, il grande personaggio della Royal Society, ha per molto tempo studiato l’antologia di Ashmole sugli alchimisti inglesi 7.

La Royal Society nasceva in quell’anno dopo una lunga, quasi ventennale gestazione. Le riunioni che porteranno alla prestigiosa fondazione cominciano intorno al 1645 per iniziativa di Haak, un tedesco originario del Palatinato, e di Wilkins, il cappellano del principe palatino. La Yates ha dimostrato con dovizia di dati come dal matrimonio del principe palatino con Elisabetta Stuart d’Inghilterra sortisse l’abbondante letteratura rosacrociana del Seicento. L’Europa protestante vide nel matrimonio la possibilità di fermare la Controriforma cattolica e la potenza asburgica dominante. È in quel clima fervido di speranze per una riforma generale delle arti, delle scienze, della religione, che i manifesti rosacrociani (1614) destano entusiasmo in tutta Europa. E le speranze per la riforma universale, brutalmente troncate dalla guerra dei trent’anni, si concreteranno quarant’anni dopo, almeno per i territorî scientifici, nel baconianesimo della Royal Society, e nella sua «dottrina delle tavole». E, per comune intento di superare definitivamente i conflitti religiosi che avevano devastato l’Europa, era proibito, nelle riunioni della Royal Society, parlare di religione: un altro aspetto non ignoto ai massoni 8.

Tra gli altri fondatori della Royal Society appare anche Cristopher Wren, il famoso architetto della cattedrale di S. Paolo, Gran Maestro della massoneria operativa 9. La sintomatica presenza di questo architetto d’influsso vitruviano-palladiano nella società che vedeva massoni e studiosi d’alchimia e pensiero rosacrociano ci introduce all’altra fondamentale influenza sul rituale d’apertura, in particolare sulla sua organizzazione mnemonica e metodologica tripartita, che proviene dal De Architectura di Vitruvio.

In Inghilterra Vitruvio 10 conosce una fortuna straordinaria in quel lasso d’anni che vede il fervore di riunioni e la fondazione della Royal Society, la fondazione della Gran Loggia Unita d’Inghilterra nel 1717, e la pubblicazione delle Costituzioni massoniche di Anderson del 1723. Periodo che i manuali di storia dell’arte definiscono «palladiano», fenomeno esclusivamente, tipicamente inglese, tanto che Anderson, nelle Costituzioni, lamenta con cognizione che «il grande Palladio non fu tuttavia sufficientemente imitato in Italia» 11.

Il testo di Vitruvio viene riscoperto e pubblicato in Italia nel Cinquecento: quattro edizioni latine e nove in italiano, senza contare le copie manoscritte e disegnate da architetti di grande fama. In Europa, salvo due edizioni cinquecentesche, la prima a consacrare la fama di Vitruvio tra gli architetti è del 1649, ad Amsterdam. È un’edizione quanto mai ampia, che raccoglie i commenti di Daniele Barbaro ed Henry Wotton 12. Nella concezione di Daniele Barbaro l’architettura «sopra ogni Arte, significa cioè rappresenta le cose alla virtù» 13.

Ritratto di Daniele Barbaro attribuito a Paolo Veronese. In mano regge la sua edizione del Vitruvius; alle sue spalle è il suo trattato sulla prospettiva

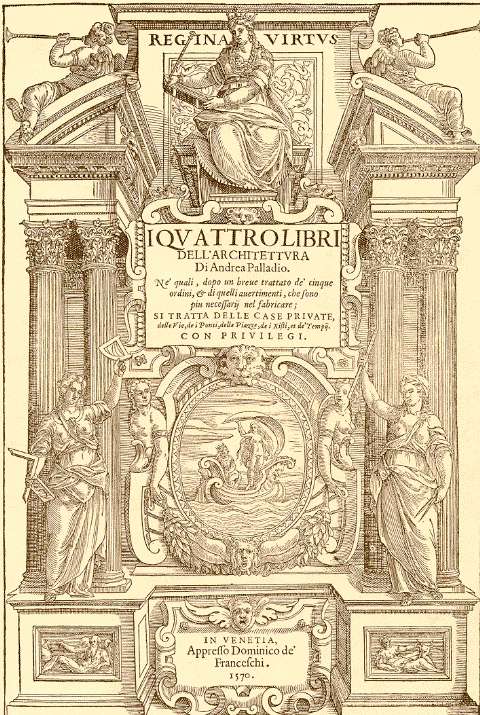

Il pensiero era condiviso anche dal Palladio, che nel suo trattato sull’architettura, dove dichiara Vitruvio suo «Maestro e guida», aveva posto a frontespizio un tempio con la virtù in trono sulla sommità: il suo trattato innalza letteralmente «un tempio alla virtù». Palladio che, giova ricordarlo, aveva compiuto il tradizionale percorso del maestro muratore 14, riteneva che l’arte poggiasse su principî universali e perciò approssimasse alla sapienza. E il suo amico Barbaro sosteneva che la «virtù consiste nell’applicazione»: la si raggiunge edificando.

Il frontespizio del trattato architettonico del Palladio, con il tempio alla «Regina virtù». Ai piedi delle colonne binate le ancelle della virtù reggono gli strumenti dell’Arte.

Quanto a Wotton, nei suoi commentarî a Vitruvio, ricordava che il «Maestro Vitruvio» invitava a non essere un «Artefice superficiale e malcerto; ma un uomo che si immerge nelle Cause e nei Misteri della Proporzione» (corsivi e maiuscole come nel testo). Henry Wotton è altra persona legata al movimento rosacrociano che ha origine nel Palatinato giungendo addirittura a un culto per Elisabetta, la moglie del principe palatino, che durò tutta la vita 15.

Ma primo promotore della riscoperta dell’architetto e trattatista romano è Inigo Jones, amico di Wotton, architetto inglese e massone cui si deve l’avvìo dello stile palladiano che avrà stessa, straordinaria fortuna anche negli Stati Uniti d’America: basti pensare alla Casa Bianca.

Inigo Jones sessantenne ritratto da Anton van Dyck, circa 1640

Inigo Jones, in esordio di carriera, viaggiò tra il 1613 e il ’14 tra Italia e Nel nostro paese studiò attentamente Germania. l’architettura antica, Vitruvio, e naturalmente Palladio; in Germania, dove lavorò anch’egli al servizio del principe palatino, il protettore dei rosacrociani, ebbe modo di approfondire gli studî su Vitruvio: stabilendo un’intensa amicizia col vitruviano Salomon de Caus, architetto francese protestante col quale nascerà un sodalizio che avrà un determinante seguito in Inghilterra negli anni Quaranta, nella stagione palladiana. De Caus, che progettò il giardino del castello di Heidelberg, dove viveva il principe palatino, connotandolo di una marcata flessione esoterica ed ermetica, nello stesso giro d’anni pubblica Les raisons des forces mouvantes, fortemente influenzato dai capitoli vitruviani sulla meccanica. Inigo Jones e Salomon de Caus, «sotto l’influsso della riscoperta di Vitruvio, coltiveranno quelle discipline che Vitruvio raccomanda come indispensabili per il vero architetto: le arti e le scienze basate sul numero e la proporzione, la musica, la prospettiva, la pittura, la meccanica e così via» Tornato a Londra Inigo Jones progettò per la 16. città un grandioso piano articolato significativamente in tre poli, distrutto purtroppo dall’incendio del 1666 esame attento il progetto di 17. E a un triarticolazione della città discende dagli attenti, continui studî vitruviani, durante i quali Inigo Jones si volle perfino procurare disegni di Palladio sul trattato vitruviano.

A tentare una sintesi, appare chiaro che il recupero di Vitruvio, del suo trattato e del suo modus operandi ci riconduce ogni qual volta, in quell’epoca, a persone direttamente o indirettamente legate al mondo massonico. Palladio, che è il primo, con Daniele Barbaro, a riscoprirlo, conobbe ancora le antiche corporazioni muratorie. Inigo Jones e quindi Cristopher Wren, entrambi massoni. De Caus e Wotton, di cui non sappiamo se fossero massoni, sono però legati al rosacrocianesimo che si sviluppa dal Palatinato, come lo stesso Inigo Jones. E al rosacrocianesimo d’impronta palatina sono legati molti esponenti della Royal Society, anch’essi massoni, e lo stesso Wren, Gran Maestro della Massoneria operativa, architetto vitruviano, cioè cultore di scienze e perciò promotore della Royal Society.

Infatti molti storici sostengono che il palladianesimo angloamericano sia, di fatto, lo stile architettonico della Massoneria 18. D’altronde un’attenta lettura delle Costituzioni di Anderson del 1723, sceverando mito da storia, conduce nella medesima direzione. Il primo architetto storico menzionato da Anderson è Vitruvio, «padre di tutti gli autentici architetti». Seguono a ruota, tra le figure storiche di «autentici architetti» Palladio e Inigo Jones, «Grande Maestro Muratore»: «al tempo di Augusto, sotto il cui regno nacque il Messia, Grande Architetto della Chiesa, visse Vitruvio, il Padre di tutti gli Autentici Architetti fino a oggi…il Grande Palladio non fu tuttavia sufficientemente imitato in Italia, ma giustamente esaltato dal nostro Grande Maestro Muratore Inigo Jones» . Chiude la carrellata Cristopher Wren, cui spettano lodi e menzioni 19.

Non è dunque un caso se la prima edizione londinese del De Architectura di Vitruvio esca qualche anno dopo le Costituzioni di Anderson, con i commenti di Barbaro, Wotton e naturalmente Inigo Jones, citato anche nel titolo 20; e nel giro di poco tempo, dopo una totale assenza nel mercato librario, si registrano ben cinque edizioni di cui una replicata l’anno successivo, cosa, a quei tempi, da best seller.

È da immaginare che persone così autorevoli, architetti e scienziati, soci della Royal Society, urbanisti, trattatisti e poeti, difficilmente in officina si siano limitati a portare la «bavetta rialzata». È da immaginare che abbiano contribuito attivamente alla edificazione della massoneria speculativa almeno quanto hanno contribuito all’edificazione della città, come voleva Vitruvio, e alla diffusione del suo stile. È da immaginare che abbiano plasmato il lavoro di loggia come plasmavano le fasi di progettazione e realizzazione architettoniche. È da immaginare insomma che abbiano introdotto loro, nel rituale, non solo le copiose citazioni da Vitruvio, ma la stessa struttura concettuale del «padre di tutti gli autentici architetti».

A un primo esame del testo vitruviano ci si imbatte nell’ormai familiare sistematizzazione logico-geometrica del pensiero per progressioni triadiche, prima delle quali divide le ‘parti’ dell’architettura in aedificatio, o costruzione, gnomica, o l’arte di misurare il tempo per la realizzazione d’orologi, e la machinatio, o meccanica. La aedificatio a sua volta si suddivide in tre generi: defensio, o architettura militare, religio, o edilizia religiosa, e opportunitas, le costruzioni di pubblica utilità. La aedificatio è governata in tutti i suoi generi da tre concetti: la firmitas, la venustas, la utilitas. E qui troviamo i primi concetti a noi consueti: firmitas, che si traduce correntemente in ‘solidità’, è criterio essenziale per il fondamento dell’opera; il rituale ne dispiega le valenze recitando: «la forza lo renda saldo»; la venustas è propriamente la bellezza - «la bellezza lo irradi e lo compia»; quanto all’utilitas, Vitruvio specifica che «richiede che la costruzione risponda allo scopo». Qui giova ricordare che per Palladio, il maestro indiscusso degli architetti inglesi, «l’arte si avvicina alla sapienza», e questo deve essere il suo scopo. Ed ecco il rituale auspicare che «la sapienza illumini il nostro lavoro». Se scopo dell’apertura dei lavori è d’innalzare «templi alla virtù», come volevano Barbaro e Palladio sulla scia di Aristotele, e dunque lavorare nel campo della aedificatio, allora i lavori devono vitruvianamente essere governati da utilitas, firmitas e venustas: sapienza, forza e bellezza.

Per Palladio l’arte si avvicina alla sapienza, ma la sua era sintesi del pensiero vitruviano, non escogitazione autonoma. Per Vitruvio l’architetto è uomo che si muove a suo agio sia per esperienza che per raziocinio, versato in molti campi e discipline; l’animo nutrito dalla filosofia, evita l’arroganza e la parzialità, deve cioè essere tollerante. È evidente che tale perfezione etica e filosofica non può essere raggiunta che da «coloro che fin dall’età puerile salgono per questi gradi di dottrine». Ma la ragione della necessità di essere versato nello scibile umano, oltre la pratica che porta l’architetto a dover costruire opere per le più svariate funzioni, è che solo l’insieme delle discipline conduce a una «scienza universale»: alla sapienza. Solo le disparate discipline, nel loro insieme, ricostruiscono, l’universo intero. E questo Vitruvio lo spiega con il principio di corrispondenza tra microcosmo, l’uomo, e il macrocosmo, l’universo: «Io non penso che taluni possano a ragione chiamarsi così di subito Architetti, se non coloro che fin dall’età puerile salendo per questi gradi di dottrine, e nutriti della cognizione di molte scienze e arti, giugneranno al più alto colmo dell’Architettura…tutte le scienze hanno fra loro una corrispondenza e una comunicazione: perché la scienza enciclopedica, ossia universale, è, a guisa di un corpo intero, composta da tutti questi membri» 21. Credo che questa descrizione dell’architetto sapiente, tollerante, riflessivo e attivo, inserito nel cerchio cosmico 22, si attagli abbastanza a ciò che dovrebbe essere il massone, e certamente la sapienza deve illuminare il lavoro d’entrambi.

Vi sono altre triadi concettuali che costellano il trattato vitruviano: ordinatio dispositio e distributio, symmethria eurythmia e decor, che a loro volta si diramano in ulteriori progressioni triadiche. Ma è da notare che non si tratta solo di astrazioni. Tutt’altro: si tratta di momenti concretamente operativi, legati intimamente alla prassi del cantiere 23. Ma il rituale di apertura mostra di seguire la stessa scansione che nel trattato di Vitruvio ha la aedificatio, o costruzione, per la semplicissima ragione che i lavori si aprono per costruire. Tenendo presente che il trattato procede con una visione complessiva, universale: con una visione urbanistica di realizzazione della città come immagine del mondo.

Perciò la prima parte del trattato affronta la defensio, o l’architettura di difesa, soprattutto mura e torri. Che è quanto il rituale affronta con i primi due doveri: la copertura del tempio, prima, e la verifica che chi si trova dentro sia libero muratore. Dopo la costruzione delle mura, va suddiviso lo spazio interno della città «secondo gli aspetti del cielo», cioè orientando la città secondo i quattro punti cardinali: «Innalzate tutto all’intorno le mura, rimane ad effettuarsi la distribuzione interna del suolo, e la direzione delle piazze, non che dei capi delle strade giusta gli aspetti del Cielo». Il metodo è il seguente: «Circa un’ora prima di mezzogiorno si segni, su un piano di marmo a livello, posto al centro della città, con uno gnomone, l’estremità dell’ombra; parimenti, dopo mezzogiorno…»: si giunge così all’individuazione dei punti cardinali 24.

E qui il rituale prescrive che il Venerabile, dopo essersi accertato della posizione dei due Sorveglianti, cioè a sud e occidente, e della propria a oriente, chieda a che ora sia consuetudine aprire i lavori e che ora sia in quel momento; e riceve per due volte la risposta: «mezzogiorno». Così, anche il «piano di marmo posto al centro della città», ricorda non poco il quadro di loggia.

A questo punto la fase successiva del trattato vitruviano investe la religio o l’architettura religiosa. Vitruvio indica chiaramente che il tempio abbia il lato minore la metà del maggiore, come l’ideale tempio massonico, e che sia disposto con la cella sacra a oriente: «I sacri templi degl’Iddii immortali debbono situarsi in modo che siano rivolti a quell’aspetto a essi conveniente…l’effigie riguardi verso Occidente, così che quelli che vanno all’altare per farvi immolazioni e sagrifizj, guardino l’Oriente». Il rituale segue la stessa scansione: il primo Sorvegliante, come «quelli che vanno all’altare a farvi immolazioni e sagrifizî», procede verso l’oriente, apre il libro sacro e vi sovrappone squadra e compasso. L’accensione delle tre luci e le tre invocazioni, che seguono la consacrazione del tempio, abbiamo già visto coincidono con i principî vitruviani della utilitas, firmitas e venustas.

Il trattato di Vitruvio affronta, dopo gli edifici religiosi, quelli di pubblica utilità, che riguardano la cittadinanza intera e l’ex Venerabile, al termine delle tre invocazioni, ricorda che il fine dei lavori è «di pubblica utilità», è per «il bene dell’umanità».

Il trattato di Vitruvio getta luce anche su altri aspetti del rituale che sono stati oggetto di estenuanti, e contrastanti, disamine simbologiche. Per esempio le tre età massoniche -tre, cinque, sette- corrispondono alle possibili tipologie del tempio. Tre sono gli ordini, cinque le specie di intercolumni e sette i generi planimetrici di templi. I tre ordini concernono la tipologia della colonna, le sue proporzioni e il suo ornamento, e ciò si attaglia all’Apprendista, che deve lavorare su se stesso, sulla pietra grezza, in solitudine e silenzio. Le cinque specie di intercolumni (letteralmente: ciò che sta tra le colonne) concernono invece i rapporti tra le colonne: cominciano a collegare, direbbe Vitruvio, le varie «membra» del tempio, come in grado di Compagno, il cui etìmo richiama appunto la condivisione. Mentre i sette generi planimetrici si attagliano alla figura del Maestro, che ha finalmente raggiunto una visione globale e non lavora più sulla pietra, ma sul progetto. E infatti i tre gradi sono distinti da pietra grezza, pietra cubica, e tavola tripartita.Spero di essere riuscito a restituire una minima parte dell’importanza che alle origini della massoneria speculativa si attribuiva al rituale d’apertura, col suo vigoroso impulso all’edificazione: chi ben comincia è a metà dell’opera. E l’avvìo non può che riguardare il comportamento, cioè l’etica: «innalzare templi alla virtù».

È comprensibile che chi conosceva bene il trattato di Vitruvio, come accadeva a Inigo Jones e ai suoi amici, difficilmente dimenticasse l’ordine di apertura dei lavori e d’altro canto chi cominciava a impratichirsi nel rituale si trovava agevolato nello studio dell’architetto romano. Ma non è solo funzione utilitaristica. Il rituale d’apertura ci si presenta, sotto l’angolazione vitruviana, come un vero, grandioso progetto di costruzione della città ideale, centrato su una rigorosa struttura di pensiero tanto teorica quanto operativa, che tante menti ha impegnato, dalla Città del Sole di Tommaso Campanella alla Nuova Atlantide di Francesco Bacone: per il bene dell’umanità.