WASHINGTON, George

WILKES, John

WILLERMOZ, Jean-Baptiste

WILLOT, Amédée

WILMSHURST, Walter Leslie

WIRTH, Oswald

WREN, Christopher

WASHINGTON, George

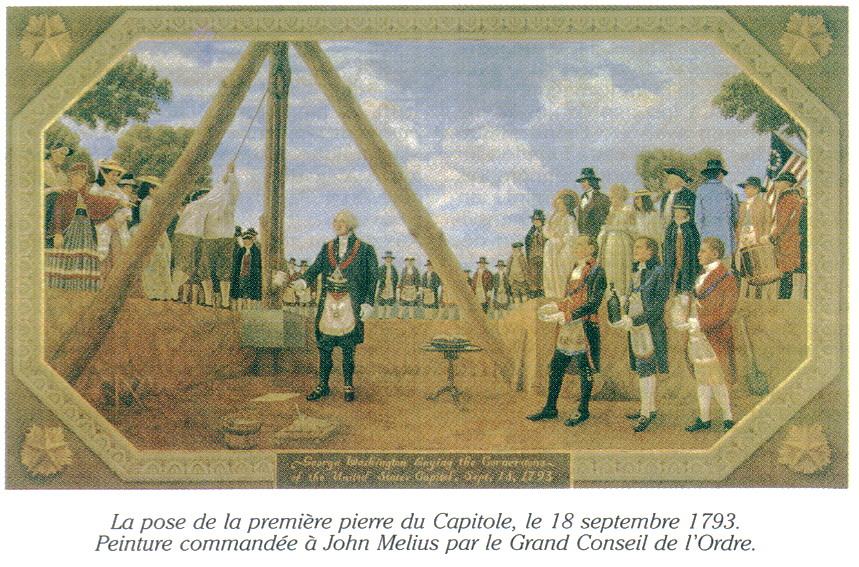

(Bridges Creek, 1732-Mount-Vernon, 1799) Délégué au premier et au second Congrès Continental désigné commandant en chef de l'armée coloniale en 1775, le général Washington préside la Convention de Philadelphie en 1787 qui adopte la Constitution des États-Unis*, avant d'etre élu président et intronisé le 30 avril 1789 à New York. Réélu pour un second mandat en 1792, il refuse d'assurer un troisième mandat.

(Bridges Creek, 1732-Mount-Vernon, 1799) Délégué au premier et au second Congrès Continental désigné commandant en chef de l'armée coloniale en 1775, le général Washington préside la Convention de Philadelphie en 1787 qui adopte la Constitution des États-Unis*, avant d'etre élu président et intronisé le 30 avril 1789 à New York. Réélu pour un second mandat en 1792, il refuse d'assurer un troisième mandat.

Le premier président des États-Unis fut aussi un franc-maçon actif, dès l'âge de 20 ans.

Aux dires meme de Washington, c'est pendant la guerre d'indépendance que son activité maçonnique baisse. Cependant, il n'est certainement pas insensible à l'attention que lui portaient alors les loges et les Grandes Loges et son intronisation en tant que président des États-Unis, en présence de nombreux francs-maçons, en témoigne. C'est Robert R. Livingston , alors Grand Maître de l'état de New York, qui lui fait prêter serment*, sur une Bible* qui appartenait à la loge n° I de New York. Il demeure formellement vénérable d'Alexandrie n° 22 et entretient une correspondance avec plusieurs Grandes Loges. C'est en ces termes qu'il s'adresse, par exemple, à la Grande Loge de Pennsylvanie en 1796: «Avoir été même dans une faible mesure l'instrument de la Providence, pour promouvoir l'ordre et l'union, et ériger sur des solides fondations les véritables principes du gouvernement, signifie seulement avoir travaillé en commun avec beaucoup d'autres hommes; espérons que ceci aura pour résultat de récompenser des générations de frères et d'ériger un temple* à la vertu.» En revanche on ne trouve aucune allusion maçonnique dans les lettres que Washington et La Fayette* échangent, même si l'épouse de La Fayette a semble-t-il, brodé un tablier* maçonnique à l'intention de Washington.

Washington sut très certainement tirer parti de ses nombreuses relations maçonniques dans ses activités. Dans la controverse politique qui oppose fédéralistes et anti fédéralistes les maçons américains se répartissent dans les deux camps et si les fédéralistes eurent gain de cause, grâce à l'appui de Washington, il est difficile de se prononcer sur l'aide apportée réellement par les frères dans ce combat. En revanche, sur le plan militaire, il est indéniable qu'un grand nombre de généraux de l'armée continentale furent francs-maçons durant la Révolution américaine*. En 1783 Washington est élu président de la Société des Cincinnati, qui comprenait un grand nombre de francs-maçons: ce sont tous d'anciens officiers de l'armée continentale. Cette association, connue pour son élitisme et qui existe encore de nos jours, fut critiquée en son temps par Mirabeau*, qui y voyait un réel danger pour la démocratie.

Washington, héros de la guerre d'indépendance, se montre très méfiant à l'égard de la Révolution française*, et accepte avec beaucoup de réticence la clef de la Bastille que lui offrira La Fayette. Il ne partage pas non plus les convictions du marquis en matière d'émancipation des esclaves. Tout au plus prône-t-il une certaine tolérance religieuse une fois affirmée la nécessité de croire en la religion la plus universelle possible, sous la bannière d'un Grand Architecte de l'Univers* .

>

C.R.

WILKES, John

(Clerkenwell, 1727 Londres, 1797) Parlementaire victime de la censure, privé de son siège aux Communes et condamné pour avoir publié un article jugé séditieux dans sa revue, North Briton, Wilkes incarne le combat pour les libertés aux yeux des acteurs de la Révolution américaine* et des radicals anglais, partisans d'une réforme électorale et d'une plus grande justice sociale tout au long du XVIIIe siècle.

Fils d'un riche distillateur, John Wilkes fait des études à l'université de Leyde aux Provinces-Unies*. Il commence à fréquenter des sociétés fantaisistes comme la Sublime Société des Beefsteaks en 1754, puis les Moines de Medmenham, plus connus sous le nom de Club du Feu de l'Enfer, l'ordre* des Bucks (un buck désignait un jeune élégant menant joyeuse vie) et enfin l'Ancienne Famille des Poireaux, un an seule ment avant son initiation*. Il est élu député d'Aylesbury en 1757 (moyennant finances, comme c'était l'usage) et devient colonel de la milice du Buckingham, à une époque où les Anglais n'avaient pas encore de police. Il soutient dans un premier temps William Pitt, puis il cherche le soutien de Bute le conseiller du roi, espérant que ce dernier l'aidera à régler ses dettes. Comme ce dernier refuse de le nommer ambassadeur à Constantinople ou gouverneur du Québec Wilkes se venge en lançant en 1762 un journal antigouvernemental, le North Briton, dans lequel il attaque Bute. En 1763, il va jusqu'à dénoncer le roi et son conseiller, qui viennent de signer le traité de paix avec la France à la fin de la guerre de Sept Ans. Cela lui vaut d'être immédiatement arrêté et enfermé à la Tour de Londres, victime du système des general warrants, ces lettres de cachet à l'anglaise qui permettaient de détenir en prison toute personne représentant une menace pour la sécurité de l'État sans qu'aucune preuve de la culpabilité ait be soin d'être établie. Le journal est jugé séditieux et on ordonne que tous les exemplaires soient brûlés. Wilkes, privé de son siège de député, s'enfuit en France refusant d'assister à son procès. Il revient en Angleterre en 1768, se fait réélire au Parlement, est immédiatement arrêté et perd de nouveau son siège de député. Or le sort de Wilkes ne laisse pas les Anglais indifférents. La Société pour la « Défense de la Charte des droits « se réunit pour la première fois en 1768.

C'est l'année suivante en 1769, que John Wilkes rencontre la franc-maçonnerie*: il est initié à la loge* Jemsalem n° 44, celle d'Edmund Burke*. Le seul doute qui subsiste conceme le lieu de l'initiation la prison de King s bench ou les locaux habituels où se réunissait la « loge de Burke ". John Wilkes vint-il chercher en maçonnerie la même chose que dans tous les clubs auxquels il adhéra, c'est-à-dire des relations personnelles qui augmenteraient son 1- capital social " ? La chose est probable car Edmund Burke, pourtant peu enclin à défendre les libertés lui apporta son soutien politique à un moment où il en avait grand besoin. Wilkes était très soucieux de promouvoir ses intérêts personnels et l'affiliation à une loge maçonnique entre dans la stratégie d'un homme dont le mythe devient fascinant. Très peu d'hommes en son temps osèrent défier le pouvoir royal, même pour de mauvaises raisons et Wilkes incame alors le combat pour les libertés. Il inspire, même après sa mort, des organisations qui se battent en Grande Bretagne pour étendre le droit de vote et obtenir des droits civiques pour les dissidents religieux. Son soutien populaire est immense, car il est la figure de proue du combat pour les libertés individuelles contre la censure, contre les anrestations arbitraires et même l'enrôlement de force des soldats. Des pétitions sont envoyées au roi pour réclamer son retour au Parle ment et il parvient à rassembler autour de son nom les émeutiers de la faim dans les rues de Londres. L'association révolutionnaire The Sons of Libertv de Boston lui envoie un message de soutien à la Tour: « L'Amérique et Wilkes ont le même destin: ils gagneront ou perdront ensemble. " Wilkes parvient encore à faire abolir le système des general usarrants par le Parle ment. Il temmine sa vie de façon très respectable, puisqu'il obtient un siège de député pour le Middiesex en 1774. Devenu Chambellan de la Cité de Londres en 1774, il fait même chasser la foule rassemblée devant la Banque d'Angleterre en lui envoyant les gardes en 1780.

Il meurt en 1797.

C. R.

WILLERMOZ, Jean-Baptiste

(Saint Claude, 1730-Lyon, 1824) Figure majeure de la franc-maçonnerie* chrétienne et mystique au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Willermoz est relativement bien connu grâce aux travaux d'Alice Joly et de René Le Forestier. De son actif et volumineux commerce épistolaire, nombre de documents permettent de comprendre comment il a construit son réseau d'amitiés et d'informateurs donné à la franc-maçonnerie Iyonnaise un rayonnement européen et introduit dans cette ville tous les courants qui parcourent le corps maçonnique au cours du XVIIIe siècle (la théurgie de Martines de Pasqually*, la pensée de Saint-Martin*, la franc-maçonnerie rectifiée de la Stricte Observance*, le mesmérisme*...) pour les approprier et les relayer vers l'aire d'influence immédiate de Lyon*. Exploitant une culture liée à ses origines négociantes qui lui ont parfois valu railleries et condescendance, il a su prendre conscience avant beaucoup d'autres de l'importance de l'information et de l'intérêt de réseaux constamment étoffés et entretenus pour valoriser l'importance d'un carrefour comme celui de Lyon et l'affirmer comme métropole maçonnique de premier ordre. Grâce à ses réseaux de négociant en soierie et à ceux de ses confrères devenus frères, il met sur pied un réseau de correspondances* maçonniques qui soutient la concurrence avec celui d'un Savalette de Langes*. C'est ainsi qu'il apprend par le Messin Meunier de Précourt* qui a entrepris de créer une «correspondance maçonnique universelle » l'existence du grade* de Chevalier Kadosh*, et qu'il se tourne vers la franc-maçonnerie templière.

En outre, alors que son statut de négociant aurait pu le disqualifier auprès des élites maçonniques européennes, Willermoz sait en tirer profit en convainquant de grands noms de l'aristocratie française et étrangère - ainsi le duc d'Havré de Croÿ qui prendra la tête de la lle Province Templière, dite d'Auvergne, dont Lyon est la capitale-de parrainer la réforme maçonnique, dite réforme de Lyon ou « réforme de la réforme» pour reprendre les propres mots de Willermoz, qu'il propose à l'ensemble de la maçonnerie templière. Accueillant avec chaleur et disponibilité les nobles étrangers qui passent par Lyon, il forge des amitiés durables, ainsi avec Wächter, bouillant représentant de la Stricte Observance en Italie, que Willermoz défendra contre ses détracteurs, ou avec l'envoyé danois à Naples, Plessen. Il étoffe son réseau de correspondants et gagne de nombreux partisans, notamment en Italie du Nord où « tout est lyonnais !» selon Friedrich Munter, qui tente en vain d'y substituer l'influence des Lumières* radicales défendues par les Illuminaten*, mais aussi au Danemark, en Allemagne*, en Suisse*, voire en Angleterre où Willermoz réussit à intéresser à son projet de réforme maçonnique des représentants de l'aristocratie en route vers Genève* ou l'ltalie comme le colonel Carlton ou le duc de Gloucester. On voit donc, et l'exploitation des archives* de Berlin, de Pologne et de Russie devrait permettre de renforcer cette vision, que la contribution éminente de Willermoz à l'essor de la francmaçonnerie européenne ne saurait être réduite aux volontés d'un parvenu ambitieux, partisan d'une maçonnerie papiste...

Cependant, si la contribution de Willermoz à la maçonnerie est connue, ses premiers pas en tant que maçon le sont moins. Si on sait qu'il est initié à l'âge de 20 ans, on ne sait si c'est aux Amis Choisis ou à L'Amitié. Toutefois, il est admis qu'il devient vénérable* dès 1752, ce qui prouve à la fois la profondeur de son engagement et sa disposition à assumer les responsabilités. Ses talents d'organisateur s'expriment à la Grande Loge des Maîtres Réguliers de Lyon qui tente de pallier les dysfonctionnements nombreux causés dans les orients périphériques par la crise terminale de la Grande Loge de France* à la fin des années 1760. Il amorce une réflexion sur l'organisation du corps maçonnique français. Il appelle de ses vœux une structure déconcentrée qui accorde une large autonomie aux Grandes Loges Provinciales. Cependant, à la différence des Strasbourgeois de La Candeur, qui se tournent vers Londres puis vers la Stricte Observance, Willermoz est trop conscient de l'impossibilité pour Lyon de s'isoler au sein de la franc-maçonnerie française et de rompre avec Paris.

Dans les délicates négociations qu'il mène alors avec le baron de Weiler, émissaire de la Stricte Observance, il fait montre d'une réelle habileté et réussit à gagner l'estime puis l'amitié de son interlocuteur. Lyon prend la tête de la lle Province, dite d'Auvergne. La Bienfaisance, loge* fondée en 1774. est l'objet de tous ses soins. En 1778, Jean-Baptiste Willermoz réunit le Convent* national des Gaules à Lyon. Lucide. il milite pour l'abandon des légendes templières qui risquent d'inquiéter inutilement les autorités laïques et ecclésiastiques. ll crée l'Ordre* des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte et propose la.« réforme de la réforme » (Rite Écossais Rectifié*) qu'il réussit à imposer au Convent de Wilhelmsbad en 1782. Après la Révolution, il tente de relever l'Ordre qu'il a constitué, sans grand résultat. La révélation durable que représente la théurgie de Martines de Pasqually et de ses Elus coëns* pour Willermoz qui avait rencontré le maître dès 1767, est l'une des clefs pour comprendre son projet maçonnique et mystique. Elle explique sa participation déterminée aux séances théurgiques au cours desquelles l'Agent inconnu (la chanoinesse de Vallière) prise de délires d'influence à thème mystique, se fait l'intermédiaire avec l'audelà dont elle écrit les messages. À sa manière, Willermoz représente la part d'irrationnel caractéristique des Lumières de la fin du XVIIIe siècle.

P.-Y. B.

WILLOT, Amédée

(Saint-Germain-en-Laye, 1757-Choigny, 1823) De famille noble, Willot a reçu une formation militaire et a participé à la campagne de Corse. Au moment du déclenchement de la Révolution*, il sert dans un régiment d'infanterie stationné à Paris. Favorable à la Révolution libérale, il est nommé colonel puis général de brigade à l'armée des Pyrénées-Orientales, mais il est suspendu de ses fonctions puis emprisonné en raison d'un échec subi contre les Espagnols le 20 avril 1793. Cette défaite le rend suspect de trahison aux yeux de la Convention qui le soupçonne de collusion avec la Contre Révolution. Réintégré dans son grade après le renversement de Robespierre, Willot est envoyé au commandement de l'armée des Pyrénées Occidentales. Il se distingue dans les combats autour de Pampelune et dans ceux qui conduisent à la reddition de Bilbao (mai-juillet 1795). Élevé au grade de général de division (9 juillet 1795), il est chargé de pacifier la Vendée. On le suspecte d'avoir traité avec certains chefs vendéens. En août 1796, le Directoire le nomme, grâce à Carnot, commandant de la 8e division militaire qui siège à Marseille. Il se trouve désormais à la tête de l'ensemble du Sud-Est où sévit la Terreur blanche. Dans les faits, Willot combat plus l'agitation néo-jacobine marseillaise (janvier 1797) que les activités contre-révolutionnaires des compagnies du Soleil. Dans ce Midi provençal, il apparaît comme l'idole des royalistes. En germinal an V, pro consul militaire dénoncé régulièrement par Barras, mais protégé par Carnot, il est élu par les électeurs des Bouchesdu-Rhône au Conseil des Cinq-Cents et bénéficie de la marée conservatrice qui secoue la République. Lié à Pichegru, il devient l'un des animateurs du Club de Clichy, point de ralliement d'éléments qui travaillent au projet d'une restauration monarchique. Il est d'ailleurs pressenti pour préparer un coup d'État militaire mais, attaché aux moyens constitutionnels, Willot refuse ce type d'action.

C'est dans ce contexte politique agité qu'il adhère à la franc-maçonnerie*. Le 12 juillet 1797, il est reçu dans la célèbre loge* parisienne Le Centre des Amis* dont Roëttiers de Montaleau* est le vénérable*, en compagnie de Pichegru. Le fait d'accepter d'initier dans cet atelier deux royalistes fervents attire rapidement la suspicion de la presse de gauche en vers la franc-maçonnerie. Aussi le Journal des Hommes Libres, le 14 juillet 1797 dénonce une sorte de complot maçonnique mettant en péril les institutions de la République. L'initiation* de Willot sert durablement de support à la dénonciation: « Messieurs Willot et Pichegnu, qui ne veulent point des réunions publiques et constitutionnelles des républicains, ont été, par une conséquence toute naturelle, reçus hier à une loge de francs-maçons. Depuis que la liberté est établie et que son culte doit être public, c'est une très bonne institution pour la renverser que la multiplication des soi-disant maçonneries. »

Elle montre donc bien les ressorts de l'antimaçonnisme* durant ces années de troubles et d'incertitudes. Frappé par la répression du coup d'État du 18 fructidor, le général Willot s'éloigne alors de la maçonnerie. Il est arrêté et déporté en Guyane avec Pichegru. Après huit mois de pénible captivité les deux hommes parviennent à s'évader et réussissent à regagner le continent européen. Appelé à la cour de Turin, Willot est chargé de préparer un soulèvement armé dans le Sud-Est en liaison avec les armées de la deuxième coalition. Après Marengo, il passe en Angleterre où des spéculations financières hasardeuses le conduisent à s'embarquer pour les États Unis*. Il séjourne dans le Nouveau Monde jusqu'en 1814. De retour en France, il est réintégré dans son grade de général. Il obtient par la suite le commandement militaire de la Corse (1816-1818) et l'ancien frère Willot aurait alors appartenu aux Chevaliers de la Foi, une société secrète qui s'inspirait dans son organisation de la structure maçonnique. En 1822, le comte Willot est nommé président de la commission de souscription chargée d'élever un monument à la mémoire de Pichegru mort mystérieusement en 1804. Retiré dans sa maison de campagne de Choigny, il décède le 17 décembre 1823.

M.l.

WILMSHURST, Walter Leslie

(Chichester, 1867-Londres, 1939) Wilmshurst est peu connu. Pourtant, c'est l'un des plus grands francs-maçons, un très pro fond mystique et un parfait gentleman anglais. Ses écrits et sa loge* ont inauguré, dans la franc-maçonnerie* moderne, une tradition de théorie et de pratique initiatiques qui prend sa source dans les réalités et les principes fondamentaux de l'ésotérisme*, en particulier de l'ésotérisme chrétien, plus particulièrement encore de la franc-maçonnerie, aux origines chrétiennes, en son essence illuminatrice.

Sa vie familiale, sa vie professionnelle d'avocat, à partir de 1889, sa vie mondaine furent heureuses. Passionné de livres et de lecture, passionné de musique, promeneur de la nature, hermétiste, étudiant perpétuel de philosophie et de religion, ses ouvrages intéressent au premier chef la franc-maçonnerie mais ils concernent aussi la vie spirituelle, qui était chez lui intense. Son premier livre scnute les Écritures sacrées de l'lnde et il commenta le Parsifal de Wagner. Il s'occupa de la « recherche psychique », en plein essor, et c'est grâce à lui que reparut la Suggestive Inquiry d'Atwood, un classique de l'alchimie* spirituelle contemporaine. Il collabora à The Quest surtout au Seeker et dirigea cette revue inégalée de 1913 à 1919. Ses essais sont clairs, solides et composés selon l'art; ses poèmes sont inspirés et réguliers. Dans Contemplations (1914-1928), un mystique chrétien interprète des sujets religieux permanents et des thèmes d'une actualité de transition, au centre d'une nouvelle Pâque.

Cependant, Wilmshurst, maçon depuis le 11 décembre 1889, était investi de la mission de rechercher et restituer le sens de la franc-maçonnerie.

La franc-maçonnerie, selon Wilmshurst, est un système de connaissance et de discipline de soi dont l'observance quotidienne transforme l'âme et la passe de son état naturel d'obscurité à un état de lumière, de l'irréel au réel, du mortel à l'immortalité, c'est-à-dire à une conscience spirituelle étendue et clairvoyante, supérieure aux perceptions sensibles et indépendante d'elles. L'initiation* est le début d'un nouvel ordre de vie personnelle et de connaissance, dans l'harmonie. La loi divine est lumière, elle culmine dans l'amour. Le franc-maçon se connaîtra luimême et se perfectionnera se l on des règles de sagesse. Il apprendra les secrets de la nature avant tout ceux de la nature humaine qui récapitule la vie phénoménale autour de nous. La fraternité* maçonnique requiert la volonté d'élever dans son cœur un temple* spirituel à la gloire de Dieu et pour le bien de l'humanité, quelles que soient la philosophie ou la religion professées. Aux rites* de concrétiser ces propos abstraits.

Or, aucune loge de notre constitution, observa Wilmshurst, ne se consacre à ce sens profond de la charité fraternelle, à ce qui attend derrière le voile des allégories et des symboles. Le 16 décembre 1927, est consacrée à Leeds la Lodge of Lising Stones (Loge de pierres* vivantes) né 4957 riche de 24 membres; W. L. Wilmshurst est installé dans la chaire du roi Salomon. Il préside de nouveau la loge en 1937-1938, mais jusqu'à son départ pour l'Orient éternel, il en est le guide. The Masonic Study Society (Londres, 1921) vient seconder la loge; elle est toujours à l'œuvre. L'atelier de Wilmshurst, ses brochures, ses livres, continuent d'enseigner aux francs-maçons, et surtout aux membres actifs ou correspondants de la Lodge of Living Stones, à « chercher les grâces plutôt que les pouvoirs ».

R. A.

WIRTH, Oswald

(Brienz, 1860-Mouterre-sur-Bourde, 1943) Né en Suisse, d'un père républicain et d'une mère catholique pratiquante, Wirth est initié le 26 janvier 1884, à la loge* La Bienfaisance Châlonnaise du Grand Orient* dans la ville où il effectue son service militaire. Comptable de formation, il se consacre très tôt au magnétisme et entre en relation avec Stanislas de Guaita, écrivain occultiste, fondateur en 1888 de l'Ordre* kabbalistique de la Rose-Croix. Il en devient le secrétaire et appartient, ainsi que Paul Adam Péladan* et Papus*, au Conseil Supérieur de cet Ordre. Installé à Paris, Wirth s'affilie aux Amis Triomphants du Grand Orient*, puis, à l'initiative d'un ancien communard, Ferdinand Baudel, il s'inscrit à la loge Travail et Vrais Amis Fidèles de la Grande Loge Symbolique Écossaise*. Il participe à la création de la Grande Loge de France* et lui reste fidèle jusqu'à sa mort. Promu au 4° en 1904, il ne se montre guère attiré par les ateliers supérieurs, mais accepte, avec le sourire, d'etre élevé au 33°. Sa connaissance de la langue allemande lui permet d'œuvrer au rapprochement entre les obédiences* françaises et germaniques.

(Brienz, 1860-Mouterre-sur-Bourde, 1943) Né en Suisse, d'un père républicain et d'une mère catholique pratiquante, Wirth est initié le 26 janvier 1884, à la loge* La Bienfaisance Châlonnaise du Grand Orient* dans la ville où il effectue son service militaire. Comptable de formation, il se consacre très tôt au magnétisme et entre en relation avec Stanislas de Guaita, écrivain occultiste, fondateur en 1888 de l'Ordre* kabbalistique de la Rose-Croix. Il en devient le secrétaire et appartient, ainsi que Paul Adam Péladan* et Papus*, au Conseil Supérieur de cet Ordre. Installé à Paris, Wirth s'affilie aux Amis Triomphants du Grand Orient*, puis, à l'initiative d'un ancien communard, Ferdinand Baudel, il s'inscrit à la loge Travail et Vrais Amis Fidèles de la Grande Loge Symbolique Écossaise*. Il participe à la création de la Grande Loge de France* et lui reste fidèle jusqu'à sa mort. Promu au 4° en 1904, il ne se montre guère attiré par les ateliers supérieurs, mais accepte, avec le sourire, d'etre élevé au 33°. Sa connaissance de la langue allemande lui permet d'œuvrer au rapprochement entre les obédiences* françaises et germaniques.

Il se manifeste avec éclat, par la publication, en 1889, d'une controverse sur le symbolisme au nom du Groupe Maçonnique d'Études Initiatiques interobédientiel, présidé par le vénérable* de Travail et Vrais Amis Fidèles. Le groupe souhaite réorganiser la maçonnerie française « par la pratique sérieuse de l'initiation* » l'ouverture de relations fraternelles avec la maçonnerie anglo saxonne, la constitution d'une « maçonnerie blanche », dépourvue de symbolisme initiatique, servant d'intermédiaire avec le monde profane pour que les maçons remplissent leurs devoirs démocratiques. Il veut ainsi clairement différencier la double vocation de l'Art royal*: former des initiés et œuvrer à l'amélioration de la société.

Ce groupe publie la première œuvre de Wirth, le Rituel interprétatif pour le grade d'apprenti première ébauche du Livre de l'apprenti qui sort en 1893. Puis suivent, entre autres, Le Symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'alchimie et La Franc-Maçonnerie (1910) Les Tarots (1911), Le Livre du compagnon (1912), Le Livre du maître (1922), une traduction commentée du Serpent vert de Goethe (1922), Le Tarot des imagiers du Moyen Âge (1927), Les Mystères de l'Art Royal (1932), Le Symbolisme astrologique (1938), Qui est régulier ? (1938). Parallèlement, il développe ses thèses dans L'Acacia (1902) La Lumière maçonnique (1910) et, surtout, Le Symbolisme, revue qu'il fonde en 1912 et devient Organe du mouvement universel de régénération initiatique de la franc-maçonnerie.

Wirth, dans ses premières interventions maçonniques, se fait le défenseur d'une maçonnerie spiritualiste mais aussi progressiste, ouverte à la mixité. Il s'opposera pourtant ultérieurement à ce que son obédience adopte des motions d'ordre politique; il conseille aux maçons de ne pas confondre le temple* et la maison mais de travailler à ces deux constructions. Selon lui, le temple est destiné à abriter sous son dôme étoilé l'humanité entière alors que la maison répond à des besoins plus modestes et plus immédiats. 11 invite la Grande Loge à pratiquer les rites* avec intelligence, à former des penseurs et à assurer ainsi l'avenir de la République. Faute de quantité, elle aurait ainsi la qualité. Cette démarche élitiste, à l'origine, ne rencontre qu'un faible écho mais ses thèses façonneront, entre les deux guerres, les conceptions d'une large fraction de la maçonnerie, et pas seulement au sein de la Grande Loge.

Wirth veut également expliquer le sens des rites et des symboles avec des commentaires tirés de la Kabbale*, de l'hermétisme*, des sciences occultes et du savoir initiatique des Anciens. Chaque grade met le maçon sur le chemin de l'initiation pour en faire un « penseur et un sage ». Les purifications que subit l'apprenti* le conduisent à voir la lumière*. Le symbolisme du grade* de compagnon* est censé l'inviter à agir conformément à la raison et à s'imprégner ainsi totalement de la lumière. Avec le grade de maître*, il devient à son tour un foyer lumineux. De cette création de l'homme par lui-même naît, écrit-il"~ l'homme perfectionné ou le fils de l'Homme de l'Évangile ». Ce travail de perfectionnement est « représenté par le grand œuvre des philosophes hermétiques ». Wirth se refuse cependant à toute définition dogmatique du Grand Architecte de l'Univers* en qui il voit la clef de voûte de l'édifice maçonnique, mais pas une abstraction ni un objet de culte idolâtrique. » Vagabond spirituel " Wirth est hostile à toute orthodoxie maçonnique. Très à la mode dans les années 1950, son œuvre a aujourd'hui vieilli. Elle continue cependant, comme celles de Guénon* ou de Plantagenêt, à inspirer de nombreux exposés en loge.

A. C.

WREN, Christopher

(East Knoyle 1632-Hampton Court, 1723) Après le grand incendie qui réduisit une bonne partie de Londres en cendres, Christopher Wren eut pour mission de reconstruire les principaux édifices, et en particulier la cathédrale* Saint-Paul, ce qu'il fit entre 1675 et 1710. En 1680 il fut élu président de la très prestigieuse Royal Society. On doit à Christopher Wren, outre Saint-Paul, la Bourse de Londres (Royal Exchange) et l'Observatoire de Greenwich.

(East Knoyle 1632-Hampton Court, 1723) Après le grand incendie qui réduisit une bonne partie de Londres en cendres, Christopher Wren eut pour mission de reconstruire les principaux édifices, et en particulier la cathédrale* Saint-Paul, ce qu'il fit entre 1675 et 1710. En 1680 il fut élu président de la très prestigieuse Royal Society. On doit à Christopher Wren, outre Saint-Paul, la Bourse de Londres (Royal Exchange) et l'Observatoire de Greenwich.

La question de son affiliation maçonnique a fait couler beaucoup d'encre et n'est toujours pas résolue. Certains comme Anderson* dans l'édition de 1738 de ses Constitutions, en ont fait le Grand Maître de l'Ordre* dans les années qui précédèrent la création de la Grande Loge de 1717. D'autres, tels que l'historien Gould*, ne croient pas à son initiation*. C'est l'encyclopédie maçonnique d'Albert Mackey qui fait le point le plus complet sur la question. Il semble indéniable que Christopher Wren ait eu des liens avec les maçons de métier, par ses fonctions; il est probable qu'il servit de mécène aux membres de la Ci/d of Freemasons de Londres, sans pourtant avoir le titre de (< Grand Maître » que l'on n'utilisait pas à cette époque. Lors de la création de la Grande Loge de 1717, Christopher Wren était trop âgé pour jouer un rôle déterminant. La petite phrase d'Anderson en préambule de l'édition de 1738 des Constitutions n'est peut-être pas tant un reproche qu'une constatation: « Lorsque la rébellion fut terminée en 1716, les quelques loges* qui existaient à Londres se trouvant négligées par sir Christopher Wren, jugèrent bon de s'unir sous l'autorité d'un Grand Maître...» Anderson entend par là que la Glorieuse Révolution ne prend réellement fin qu'une fois les Hanovre installés au pouvoir, à la mort de la reine Anne. C'est une époque qui s'achève comme celle des bâtisseurs de cathédrales. La maçonnerie opérative* a bien laissé la place à une structure entièrement nouvelle, qui n'est plus du tout composée de maçons de métier. La Grande Loge d'Angleterre. Christopher Wren meurt en 1723 à l'âge de 91 ans.

C. R