TABLEAU

TABLIER

TAPIS

TARIKAT-I SALAHIYYE

TASKIN, Henry-Joseph

TAU

TAXIL, Léo

TEMPLE

TEMPLIERS

TENUE

TESTE Charles-Antoin

THIRIFOCO, Émile

THORY Claude-Antoine

TIMBALE

TIRANTY, Victor

TITULATURE

TOULOUSE

TRENTE

TRIANGLES

TRINOSOPHES

TROMBONE

TROMPETTE

TRONC DE LA VEUVE

TRUMAN, Harry

TUCHOLSKY, Kurt

TUILEUR

TURQUIE

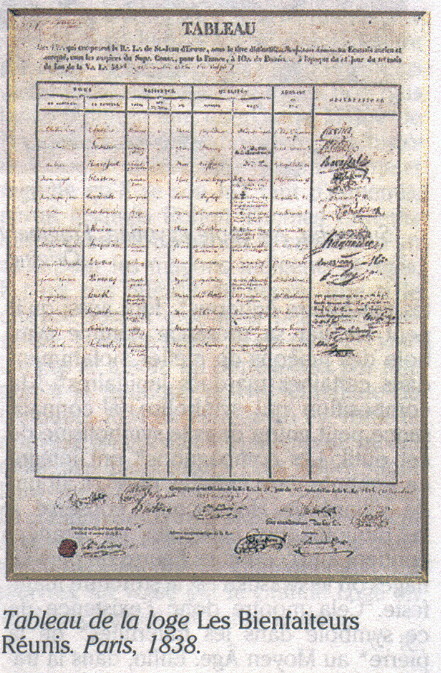

TABLEAU

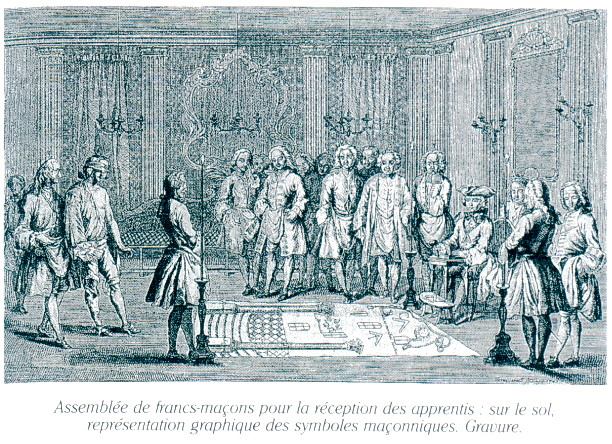

Depuis le XVIIIe siècle le mot «tableau » a une double acception dans le vocabulaire maçonnique. Il désigne la liste manuscrite ou imprimée des membres d'un atelier sur laquelle sont le plus souvent portés leurs lieu et date de naissance, la mention de leur profession, la date de leur réception, leurs grades* et leurs offices. Mais il s'applique également à la représentation graphique, placée sur le sol au centre de la loge*, des symboles maçonniques du grade auquel travaille un atelier à un moment déterminé. Dans ce second sens le tableau est aujourd'hui matérialisé par un tapis, plus rarement par une peinture sur bois, conservé au local de la loge.

Depuis le XVIIIe siècle le mot «tableau » a une double acception dans le vocabulaire maçonnique. Il désigne la liste manuscrite ou imprimée des membres d'un atelier sur laquelle sont le plus souvent portés leurs lieu et date de naissance, la mention de leur profession, la date de leur réception, leurs grades* et leurs offices. Mais il s'applique également à la représentation graphique, placée sur le sol au centre de la loge*, des symboles maçonniques du grade auquel travaille un atelier à un moment déterminé. Dans ce second sens le tableau est aujourd'hui matérialisé par un tapis, plus rarement par une peinture sur bois, conservé au local de la loge.

Après Abafi Malczovich écrit que les membres des premières loges en Autriche*-Hongrie se tenaient à l'intérieur d'un rectangle tracé à même le sol au moyen d'un morceau de craie et ensuite effacé. Ce rectangle devint plus petit et les maçons se placèrent alors autour de lui. On y mit ensuite du sable sur lequel furent dessinés les symboles.

La plus ancienne divulgation de langue française, Réception d'un frey-maçon, publiée à Paris par le lieutenant général de police René Hérault à la mi-décembre 1737, dit qu'on fait faire au récipiendaire « trois tours dans la chambre, au tour d'un espace décrit sur le plancher, où l'on a crayonné une espèce de représentation sur deux colonnes des débris du Temple de Salomon; aux deux cotés de cet espace on a aussi figuré avec le crayon un grand J et un grand B dont on ne donne l'explication qu'aprés la réception ". Mais elle ne reproduit aucun tableau. On n'en trouve pas davantage dans la divulgation française suivante, Le Secret des francs-maçons, publiée en 1744. La meme année, le Catéchisme des franc-maçons connut trois éditions. Celle qui compte 67 pages reproduit deux tableaux: un « Plan de la loge pour la réception d'un apprenti-compagnon » et un « Plan de la loge pour la réception d'un maître ».

En 1745, L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des mopses révélé reproduit face à face les tableaux du « Catéchisme », dont chacun porte la légende « Tel qu'il a été publié à Paris mais inexact » et deux tableaux sensiblement différents l'un et l'autre qualifiés de véritables. L'auteur précise: « Ce qu'on appelle proprement la loge, c'est-à-dire les figures crayonnées sur le plancher les jours de réception doit être crayonné à la lettre; et non pas peint sur une toile, que l'on garde exprès pour ces jours-là, dans quelques loges: cela est contre la règle » (en 1759, la Grande Loge d'Écosse* rappelait à la loge St. Andrew's que les tableaux peints étaient expressément interdits).

Les minutes d'un transport de police effectué le 5 septembre 1745 chez l'huissier pique rapponent: « Nous y avons trouvé treize particuliers rangés en deux lignes autour d une forme de tapis marqué sur le carreau avec de la pierre blanche, représentant entre autres choses, le soleil, la lune des compas*, équerres*, niveaux*, étoiles, colonnes*, etc.; et sur les cotés étaient écrits aussi avec pierre blanche ces mots: Septentrion, Midy, Orient et Occident. "

Robert J. Meekren s'est interrogé sur cette pratique: « Mais le simple fait de tracer un rectangle sur le sol et de l'appeler «loge» et d'enseigner ensuite qu'il est sacré au point que tout œil profane ne peut même pas être autorisé à le découvrir, est une opération tellement remarquable qu'elle incite au moins à se demander comment elle prit naissance. » Il attribue l'ambiguïté existant entre les notions de loge-enceinte et de loge tapis au fait que les loges se tenaient en plein air avant de se réunir à l'intérieur de bâtiments clos. Cette seconde enceinte rendant la première inutile le rectangle ou carré long fut utilisé pour y inclure des objets symboliques qui finirent par être commentés avec des acceptions d'ordre moral. Les anciennes instructions maçonniques semblent venir à l'appui de cette interprétation car, à la question: « Où avez-vous été reçu Maçon ? », on trouve en 1730 la réponse: « In the Valley of Jehosaphat, behind a Rush Bush, where a Dog was never heard to bark nor a Cock to crow, or elsewhere » laquelle devient 15 ans plus tard dans L'Ordre des francs-maçons trahi: « Au sommet d'une grande montagne, et au fond d'une grande vallée, où jamais coq n'a chanté, femme n'a babillé, lion n'a-rugi, en un mot, où tout est tranquille, comme dans la vallée de Josaphat. "

A. B.

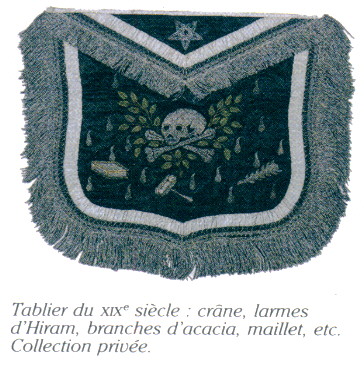

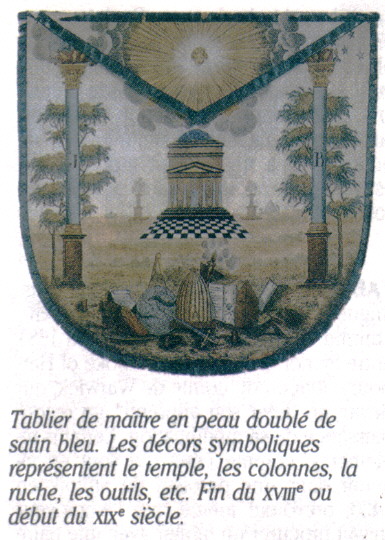

TABLIER

Le port du tablier sert à distinguer le maçon qualifié du manœuvre, comme l'atteste le contrat passé en 1685 entre Symon Bond et John Cooke of Harboury, maçon du comté de Warwick qui devait en doter son apprenti* en reconnaissance de sa qualification. Certains règlements, comme ceux qui sont en vigueur dans une paroisse du Suffolk en 1430 prévoient meme que l'employeur devait procurer un tablier avec une paire de gants* blancs en cuir à tout maçon œuvrant sur un de ses chantiers.

Le port du tablier sert à distinguer le maçon qualifié du manœuvre, comme l'atteste le contrat passé en 1685 entre Symon Bond et John Cooke of Harboury, maçon du comté de Warwick qui devait en doter son apprenti* en reconnaissance de sa qualification. Certains règlements, comme ceux qui sont en vigueur dans une paroisse du Suffolk en 1430 prévoient meme que l'employeur devait procurer un tablier avec une paire de gants* blancs en cuir à tout maçon œuvrant sur un de ses chantiers.

Au tournant du XVIIIe siècle les procès verbaux de deux ateliers opératifs* des comtés septentrionaux de l'Angleterre tiennent à mentionner cette marque distinctive du maçon: « tablier avec une équerre* à la ceinture » pour la loge* d'Alnwick (Northumberland) en 1708 et « gants et tabliers » pour la loge de Swalwell (aujourd'hui Lodge of Industry n° 48) dans le comté de Durham en 1722. Toute fois, l'article 7 des Règlements généraux de la première édition des Constitutions d'Anderson* stipule simplement que « chaque nouveau frère, lors de son initiation*, doit décemment décorer la loge » en offrant des tabliers et des gants à tous les Frères présents.

En revanche deux des premières divulgations, L'Examen d'un Maçon (1723) et La Maçonnerie disséquée (1730), insistent sur la remise du tablier au candidat, tandis que Le Catéchisme des Francs-Maçons (1744) rappelle que les compagnons* portent la bavette relevée et les maîtres*, baissée.

Un célèbre portrait du premier Grand Maître Anthony Sayer revêtu d'un long tablier de cuir avec la bavette relevée servit de préambule à une décision de la Grande Loge, en date du 17 mars 1730 (ou 1731), qui arrêta que désormais « seuls le g. maître, le député et les surveillants porteront [...]-un tablier de cuir blanc à ruban bleu ». Le 24 juin 1735, elle accorde égale ment aux Grands Stewards le privilège d'arborer un tablier rouge.

Il faut toutefois attendre l'Union de 1813 pour réaliser une uniformisation des décors. Une Commission de Travail, établie en décembre 1813 définit précisément la taille, la coupe et la couleur des tabliers: une peau d'agneau blanche pour les apprentis, un aspect identique avec deux rosettes pour les compagnons et bordée d'une bande bleu ciel agrémentée de deux glands et de trois rosettes pour les maîtres, ou de trois niveaux pour les vénérables* et Passés Maîtres. Ces modifications, entérinées par la Grande Loge Unie d'Angleterre* au début de 1814, entrèrent en vigueur dès la publication des nouvelles Constitutions (1815).

Les frères du XVIIIe siècle, à l'image d'Hutchinson* (The Spirit of Masonry, 1775), considérèrent le port du tablier comme un symbole de l'innocence: « tandis que le tablier dont nous sommes revêtus témoigne de notre disposition pour l'innocence [...] laissez l'ignorant se moquer [...] Ce décor qui implique véritablement l'innocence du cœur est un insigne plus honorable qui jamais fut inventé par les rois-l'Aigle romain avec tous les Ordres* de chevalerie lui sont inférieurs ils peuvent être prostitués par les caprices des princes; mais l'innocence est innée et ne peut être adoptée. »

Avec le tournant du XIXe siècle Olliver* (Signs and Symbols, 1837) s'attache à une conception plus « sacralisée » :: « Le principal objectif du tablier est d'illustrer la division du corps humain en deux parties distinctes séparant la noble portion qui contient la tête et le cœur, siège de la raison et des affections, des parties corporelles qui sont simplement vouées à accomplir les fonctions charnelles (de la nature. [...] Le franc-maçon, ainsi revêtu, est un remarqua le emblème de vérité d'innocence et d'intégrité. »

Anticipant certaines dérives symboliques, John Lad (The Science of Free-Masrsonry Explained, 1770) avait tenu à rappeler que « ce n'est pas un tablier blanc, rouge ou jaune [...] qui permet à un frère d'être considéré comme un bon maçon ».

FFr. D.

TAPIS

: voir Tableau

TARIKAT-I SALAHIYYE

(Confrérie de 18 vertu [ou du droit]) Cette association fortement politisée, secrète et extrêmement fermée. avait un recrutement trés limité. Organisation révolutionnaire, elle s'opposait aux régimes politiques de son temps, aux Jeunes-Turcs et, après 1923, à la République d'Ataturk Elle a soutenu le sultan calife, démis de ses fonctions religieuses par Ataturk en 1924 et a œuvré pour la restauration de l'Empire ottoman*. La Tanhat-isalahiyye revendiquait le titre de « vénérable le franc-maçonnerie islamique » mais elle était aussi fortement influencée par la confrérie des bektachis. Ses membres étaient recrutés à la suite d un cérémonie d'initiation* et répartis, en fonction de leur progrés, en trois classes mystiques qui correspondent à des degrés de développement spirituel et dont les noms sont directement empruntés au vocabulaire du soufisme: classe de la vertu de l'état, classe de la vertu de l'âme, classe de la vertu totale. Chaque classe possédant 3 degrés, le système comprend donc 9 degrés (serviteur, hâdim; disciple, münd; messager sâi, découvreur, kachif; avisé, vâkif, gnostique, arif; professeur, muallim, mystique, muhakkik; cheikh, mürshid) auxquels des grades* supérieurs pouvaient s'ajouter. Les dirigeants de la Tarikati salahiyye se répartissaient en trois groupes: les Trois, les Sept, les Quarante, nombres sacres dans la mystique anatolienne et classes de saints dans le soufisme. Au sommet de cette hiérarchie se trouvait le dernier sultan, Vahideddin, qui occupait le rang de « représentant (halife) de l'islam ». Les lieux de réunion de l'organisation, en fonction de leur importance, étaient appeles zaviye, dergah, ou asitane, trois termes employés pour caractériser les couvents de derviches de petite, moyenne et grande importance. Les réunions ressemblaient à celles des derviches, avec lecture de prières et litanies (dhikr), mais la distribution et la fonction des offices s'inspiraient totalement de la franc-maçonnerie Les membres faisaient usage de signes* de reconnaissance. Plusieurs de ses membres étaient d'anciens francs-maçons et des shaykhs soufis, souvent bektachis.

La Tankah salahiyye fut pourchassée par la République turque qui a OUVert de grands procès, en 1925, pour juger ses membres. Beaucoup choisirent de s'exiler à l'étranger.

Th. Z.

TASKIN, Henry-Joseph

(Versailles 1779-1852) Fils de Julie Blanchet et de Pascal-Joseph Taskin, deux membres d'illustres familles de facteurs de clavecin, Henry-Joseph Taskin est à la fois pianiste, compositeur, facteur d'instruments et éditeur de musique.

Initié au piano* par sa mère, à l'orgue* par sa tante Elisabeth Blanchet Couperin, puis entré comme page à la Chapelle Royale, sa production est constituée de musique de chambre et de salon qui met à l'honneur son instrument de prédilection: le piano-forte. Outre des trios, un Concerto pour piano, un Caprice pour piano et violon, il est l'auteur de très nombreuses mélodies et de trois opéras demeures inédits.

Sur le plan maçonnique, sa carrière est indissociable des activités musicales et des responsabilités importantes prises au sein des Frères Unis Inséparables* dans laquelle il est affilié dès 1810 puis initié au 33°. Également membre des Élèves de la Nature (1810- 1812) et La Tolérance (1833), il est l'ordonnateur des cérémonies musicales et maître des cérémonies (1824), hospitalier (1828), vénérable* (1837 puis 1842), premier surveillant (1839), architecte* et garde des Sceaux (1844). L'atelier le nomme vénérable d'honneur. En 1841, il devient officier du Grand Orient* (Premier Surveillant) et un document des Arts Réunis* de Rouen témoigne du fait qu'il travaille la même année, au sein de la Chambre Symbolique de l'obédience*. En 1850 et 1851, il fait partie du Conseil de l'Ordre*.

De 1814 à 1841, il écrit pour les fêtes de la loge*. L'atelier étant doté d'une colonne d'harmonie*, Taskin compose marches et cantates. Très vite il utilise le piano et la harpe*. C'est sous sa direction que la colonne d'harmonie des Frères Unis Inséparables devient, pendant la Restauration, l'un des ensembles maçonniques parisiens les plus appréciés et les plus sollicités. Le Grand Orient réclama son concours à diverses reprises; Les Sept Écossais et le Chapitre des Gaules furent commanditaires d'Henry-Joseph Taskin.

Au total, il compose 22 pièces maçonniques rassemblées dans un recueil dédié aux Frères Unis Inséparables. Ce sont essentiellement des cantates composées pour diverses occasions. Dans la lettre jointe au manuscrit, Taskin s'excuse d'avoir écrit pour des effectifs modestes et explique que le peu de place réservée à la colonne d'harmonie lui interdisait l'écriture de pièces pour orchestre. Aussi juge t-il que ses œuvres présentent « peu de mérite sous le rapport de la composition ».

L'histoire de la musique maçonnique retient pourtant son nom parce qu'il s'est consacré tout entier au rayonnement de l'atelier et qu'il a revivifié des pratiques artistiques héritées de l'Ancien Régime.

Après sa mort, les Frères Unis Inséparables tentent de poursuivre l'œuvre de Taskin, mais les compositions nouvelles sont rares, les effectifs de l'harmonie baissent et les concerts deviennent annuels.

Comme l'a montré Roger Cotte, l'activité musicale de Taskin constitue un exemple rare, à une époque qui ne suscite guère de compositions originales d'œuvres d'enver gure écrites pour les cérémonies maçonniques. En outre, sa production « rituelle » rassemble des thèmes caractéristiques de la maçonnerie du début du XIXe siècle et exprime notamment une certaine religiosité dans les œuvres funèbres, les références au Grand Architecte de l'Univers*, l'éloge de la vertu, de la philanthropie, de l'instruction comme outil l'amélioration de la condition humaine, mais aussi, l'attrait pour la chanson légère, presque grivoise, ainsi que le montre son unique chanson de banquet*, La Santé de Jeanne.

Ch. N.

TAU

Le triple tau devenu un des symboles les plus importants de la maçonnerie de l'Arche Royale (Royal Arch*) lors de l'union en 1817 des deux Grands Chapitres* des Anciens* et des Modernes* correspond à la 19e lettre de l'alphabet grec. L'apparâît, sous sa forme initiale d'une croix* posée sur un H. en-tête du manuscrit de Trinity College de Dublin (1711) pour rappeler l'union mystique entre le Christ et son Père. La Charte de Compact (1766), qui marque la fondation du Grand Chapitre d'Angleterre, y voit l'emblème du Templum Hierosolymae (le Temple* de Jérusalem *). Cette interprétation est corroborée par une lettre de Thomas Dunckerley, maçon éminent du XVIIIe siècle, mais aussi Grand Superintendant dans plusieurs provinces qui rappelle que cet insigne doit toujours être arboré par les compagnons* sur leurs tabliers*. Il faut d'ailleurs attendre 1820 pour voir Thomas Harper, célèbre fabricant de bijoux, y renoncer.

Fr. D.

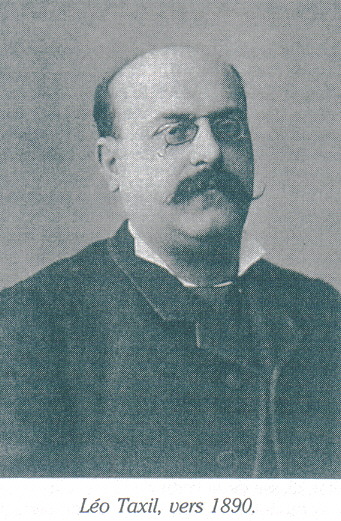

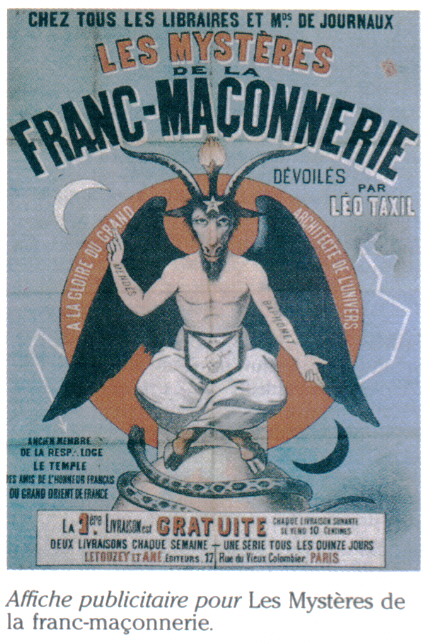

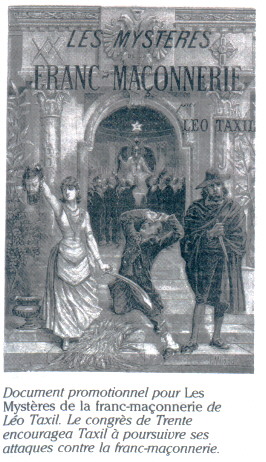

TAXIL, Léo

(Marseille, 1854-Sceaux 1907) Léo Taxil, de son vrai nom Gabriel Jogand, est le fils d'un négociant, Charles-François Jogand, et de son épouse, Joséphine Françoise Antoinette Pagès. Il grandit dans un milieu monarchiste et catholique-son père est membre du Conseil de fabrique de sa paroisse. En 1864-1865, il est interne au collège des jésuites de Mongré (Saône et-Loire). Il fréquente ensuite le collège Saint-Louis de Marseille, dirigé par des prêtres diocésains. Initié par des camarades aux idées radicales, libres penseuses et maçonniques il devient indiscipliné et frondeur, en 1868, son père l'envoie à la maison de correction de Mettray Libéré au bout de deux mois, le jeune Gabriel revient à Marseille et fugue en compagnie de son frère Maurice; son père l'émancipe. Il écrit à Ledru-Roll in se présentant comme athée, révolutionnaire « autant qu'on peut l'être, c'est-à-dire comme vous » et membre d'un club marseillais, le Club des Poignards, dont la devise, précise-t-il, est « Mort à Dieu, aux prêtres aux rois ».

(Marseille, 1854-Sceaux 1907) Léo Taxil, de son vrai nom Gabriel Jogand, est le fils d'un négociant, Charles-François Jogand, et de son épouse, Joséphine Françoise Antoinette Pagès. Il grandit dans un milieu monarchiste et catholique-son père est membre du Conseil de fabrique de sa paroisse. En 1864-1865, il est interne au collège des jésuites de Mongré (Saône et-Loire). Il fréquente ensuite le collège Saint-Louis de Marseille, dirigé par des prêtres diocésains. Initié par des camarades aux idées radicales, libres penseuses et maçonniques il devient indiscipliné et frondeur, en 1868, son père l'envoie à la maison de correction de Mettray Libéré au bout de deux mois, le jeune Gabriel revient à Marseille et fugue en compagnie de son frère Maurice; son père l'émancipe. Il écrit à Ledru-Roll in se présentant comme athée, révolutionnaire « autant qu'on peut l'être, c'est-à-dire comme vous » et membre d'un club marseillais, le Club des Poignards, dont la devise, précise-t-il, est « Mort à Dieu, aux prêtres aux rois ».

Mentant sur son âge, il s'engage en août 1870 dans le 3e zouaves; la supercherie ayant été découverte, il est rapidement rendu à la vie civile. Revenu à Marseille il fonde la Jeune Légion urbaine, puis participe à la Commune marseillaise et aux troubles qui s'ensuivent; il collabore à divers journaux d'extrême gauche et se trouve en relation avec Garibaldi*. Diverses personnes, notamment Clovis Hugues, le soupçonnent d'être un agent provocateur Comme le prouve son dossier conservé aux archives de la police, il est un agent du général d'Espivent de la Villeboisnet. Il subit néanmoins diverses condamnations pour délit de presse et, en 1875, s'exile en Suisse où il vit d'expédients. vendant des pilules aphrodisiaques sous le nom de « bonbons du sérail».

Expulsé il arrive à Paris en 1878. En 1879 il crée L'Anti-Clérical et une collection intitulée « Bibliothèque anti-cléricale »; en 1880. il ouvre rue des Écoles la Librairie anti-cléricale En 1881, il fonde la Ligue anti-cléricale, athée et socialiste dont l'emblème, formé d'un pic et d'un compas*. évoque la franc-maçonnerie*, tout comme certaines pratiques (yeux bandés pour l'intronisation, mot de passe*). Il prononce des conférences anticléricales où il présente les martyrs de la Libre Pensée* et réclame la séparation de l'Église et de l'Etat. En 1881, sur la plainte du comte Mastaï, neveu de Pie IX il est condamné à 600 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir publié Les Amours de Pie IX. En 1884, il fait paraître une blasphématoire Vie de Jésus.

Léo Taxil est initié le 21 février 1881 par la loge* Le Temple des amis de l'honneur Français, loge parisienne du Grand Orient de France*. Poursuivi pour divers délits littéraires, il est radié de son atelier le 17 octobre 1881 en vertu de l'article 7 des dispositions judiciaires du Grand Orient* En 1885, se prétendant converti grâce aux prières et aux sacrifices d'une tante religieuse, il quitte la Ligue anti-cléricale pour s'adonner à une propagande anti républicaine et anti maçonnique*. Il fait paraître Les Frères Trois-Points, Le Culte du Grand Architecte et dans une rubrique intitulée « La France maçonnique », que publie le journal La Petite Guerre, il livre à la vindicte anti maçonnique des listes entières de francs-maçons. En 1888 il crée la collection " Le contre-poison », collabore avec l'abbé Paul Fesch. Chose assez rare pour être signalée, cet ennemi de la franc-maçonnerie n'est pas antisémite; aussi, aux élections municipales de 1890, il se présente contre Édouard Drumont, à Paris, dans le quartier du Gros Caillou mais est battu. En 1895, avec le concours de Doinel il fonde la Ligue du Labarum anti-maçonnique sorte de chevalerie qui comprend trois grades* (légionnaire de Constantin, soldat de Saint-Michel, chevalier du Sacré Cœur) en 1896, 11 compagnies du Labarum sont envoie de formation en France. En septembre 1896, Léo Taxil participe au Congrès anti maçonnique de Trente*, auquel assistent le cardinal Haller archevêque de Salzbourg, le prince-évêque de Trente et 14 autres évêques. Léon XIII et l'empereur François-Joseph font parvenir leurs salutations et leurs encouragements aux congressistes. Mais à cette date Léo Taxil est bien près de renoncer à ses activités de chevalier du Sacré-Cœur...

Depuis 1892, il construit une formidable et célèbre mystification, parvenant à persuader de nombreux ecclésiastiques que le démon et ses acolytes apparaissent dans les loges dont ils sont les vénérables dirigeants. En collaboration avec le Dr Hacks, il publie Le Diable au XIX siècle, que suivent Le Palladium régénéré et libre et enfin les Mémoires d'une ex-palla-diste, la fictive Diana Vaughan. Si de nombreux ecclésiastiques prennent ses paroles pour argent comptant, d'autres ont de plus en plus de difficultés à accepter de telles calembredaines. Sommé de prouver ses dires, il dévoile sa supercherie le lundi de Pâques 1897. Il retourne à ses écrits anti catholiques (Nos bons jésuites, 1902). Il publie divers écrits sous le pseudonyme de Prosper Manin et, sous celui de Jeanne Savarin, fait paraître des livres de cuisine.

Cette personnalité paradoxale, dont le goût pour la provocation et la tromperie était probablement le trait dominant, s'éteint à Sceaux en mars 1907. Adulé par bon nombre de libres penseurs aux alentours de 1880 devenu la coqueluche de certains catholiques après sa conversion, Léo Taxil a aussi été universellement méprisé: en 1884, La Patrie le qualifie d'« égoutier des lettres » et pour Le Rappel, en 1897, il est « le Gaudissart de la fange ».

J.L.

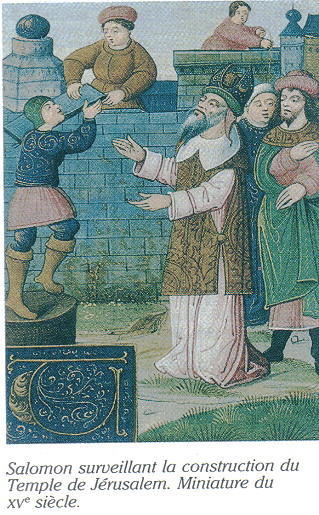

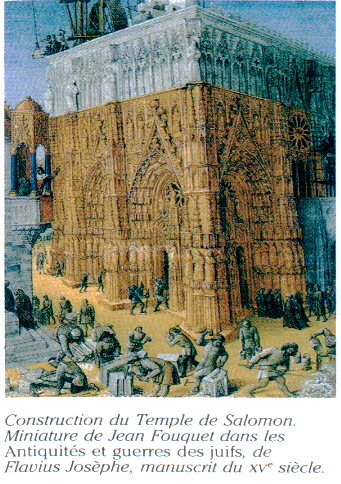

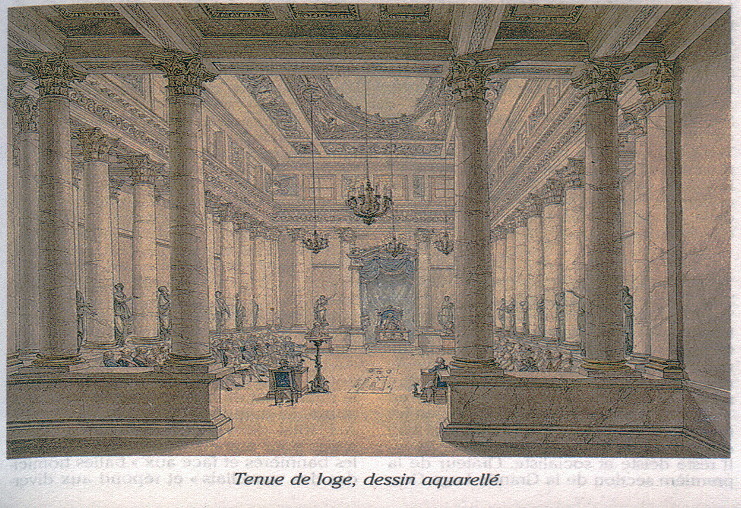

TEMPLE

L'édification du Temple de Salomon, telle que la relate le Premier livre des Rois (chap. 5-6 7), est au centre de la symbolique maçonnique qui a intégré dans ses rites* l'épopée lointaine de bâtisseurs primordiaux dans laquelle l'architecte* Hiram* occupe une place privilégiée. Le Temple de Salomon, édifié sur le mont Sion, fut rasé par Nabuchodonosor en 586 av. J.-C. Rebâti par Esdras, et devenu le second Temple, il fut détruit à nouveau par les Romains, en 70 de l'ère chrétienne. Les représentations symboliques des bâtisseurs du Moyen Âge exprimeront par leur référence fondamentale au Temple de Salomon un idéal spirituel, chrétien et communautaire. L'activité maçonnique, dans sa finalité, ne consiste cependant pas à reconstruire un quelconque temple qui signalerait, dans le crépuscule des idoles, l'aurore d'une nouvelle religion .

L'édification du Temple de Salomon, telle que la relate le Premier livre des Rois (chap. 5-6 7), est au centre de la symbolique maçonnique qui a intégré dans ses rites* l'épopée lointaine de bâtisseurs primordiaux dans laquelle l'architecte* Hiram* occupe une place privilégiée. Le Temple de Salomon, édifié sur le mont Sion, fut rasé par Nabuchodonosor en 586 av. J.-C. Rebâti par Esdras, et devenu le second Temple, il fut détruit à nouveau par les Romains, en 70 de l'ère chrétienne. Les représentations symboliques des bâtisseurs du Moyen Âge exprimeront par leur référence fondamentale au Temple de Salomon un idéal spirituel, chrétien et communautaire. L'activité maçonnique, dans sa finalité, ne consiste cependant pas à reconstruire un quelconque temple qui signalerait, dans le crépuscule des idoles, l'aurore d'une nouvelle religion .

Le temple maçonnique n'est ni un sanctuaire ni un lieu de culte et il ne peut être tenu pour sacré que par le caractère initiatique de ce qui s'y déroule et s'y accomplit dans un espace et dans un temps privilégiés. Le rituel contribue en fait à révéler et à mettre en pleine lumière le caractère éminemment intérieur spirituel et spéculatif* du temple moral que chacun des maçons édifie, à son rythme propre, au sein de sa communauté. Cette construction commune s'effectue dans le temple, mot qui désigne le lieu où la loge* tient ses réunions. Hors du temps où s'accomplit le rituel, le temple redevient un local, une pièce relativement secrète et discrète d'où le sacré est absent. Dès son initiation*, le futur maçon y progresse tête nue, les yeux bandés et très partiellement dévêtu. Au terme de la cérémonie, le jeune apprenti* rappelle ce qu'il a vécu « dépouillé d'une partie de [ses] vêtements pour montrer que la f vertu n'a pas besoin d'ornements, le cœur à découvert, en signe de sincérité et de franchise; le genou droit mis à nu pour marquer les sentiments d'humilité qui doivent présider à la poursuite du vrai, le pied gauche déchaussé à l'imitation de la coutume orientale, par respect pour un lieu qui est saint, parce qu'on y cherche la vérité et dépourvu de métaux* en signe de désintéressement ». C'est dans une dimension philosophique et éthique que le franc-maçon entreprend de poursuivre le travail d'Hiram interrompu dans sa progression par la félonie des trois mauvais compagnons*. Si, dans le secret* et l'isolement du temple. Les francs-maçons œuvrent à couvert. bien à l'abri des intempéries c'est-à-dire loin du regard curieux ou malveillant des profanes, ils travaillent également à la construction du « Temple de l'humanité » en promettant de poursuivre au-dehors l'œuvre maçonnique. L'instruction au grade d'apprenti, donnée par le Grand Orient de France*, précise ainsi le sens de cette formule: « La maçonnerie travaille au perfectionnement de l'humanité, qui sera toujours imparfaite, comme le temple inachevé. » Dans une humanité meilleure et mieux éclairée la « chaîne d'union » pourrait alors s'étendre à la communauté des hommes.

Dans une page d'initiation du Rite Écossais Ancien et Accepté*, le vénérable* s'adresse dans ces termes au futur compagnon: « Vous collaborez directement à la construction du temple que nous élevons en continuant la tâche de nos prédécesseurs... À l'image des colonnes* harmonieuses qui se dressaient à l'entrée du Temple de Salomon, soyez vous-même une colonne vivante solidement appuyée sur la terre qui vous a donné naissance et s'élevant vers les hauteurs.» Les obédiences* maçonniques théistes donnent à la symbolique du temple une signification explicitement religieuse ce que confirme le Tuileur du Rite Écossais Ancien et Accepté: « On choisit pour fond de l'allégorie l'édification d'un temple au vrai Dieu dont on trouve le modèle dans la construction de celui de Salomon, le premier qui ait été ostensiblement élevé au Dieu unique et immatériel; on en fit la base du système, et on y rapporta toutes les connaissances que l'on réservait aux initiés et que l'on dissimulait ainsi pour les yeux vulgaires. » Le Rite Écossais Rectifié*, chrétien dans son essence, ne manque pas de chanter les louanges du Grand Architecte de l'Univers* et à la Grande Loge de France* le rite ne s'accomplit qu'en présence de la Bible* posée sur l'autel des serments*. Le Dieu invoqué dans l'espace sacré n'est pas une entité abstraite mais le Dieu personnel et créateur des religions monothéistes.

Les rites maçonniques sont strictement orientés dans l'espace du temple, tout comme ils le sont dans d'autres lieux considérés comme sacrés par les adeptes d'une religion. Les églises catholiques sont orientées à l'est, vers le lever du soleil (et non vers Jérusalem*), pour signifier que le Christ, ressuscité, renaît à une vie qui ignore la mort; les mosquées, vers La Mecque dont la direction est indiquée le mihrab; et les synagogues, en particulier le tabernacle, vers Jérusalem; le temple maçonnique a la forme d'un parallélogramme rectangle et son fond parfois demi circulaire, surélevé de quelques marches, est nommé l'« Orient ». A l'Orient rayonne la lumière. La porte d'accès au temple s'ouvre en face, à l'Occident. De chaque côté de cette porte se trouve une colonne surmontée d'un chapiteau orné de grenades, en partie ouverte. Ces deux colonnes, nommées B* et J*, rappellent le souvenir des deux grandes colonnes de bronze du Temple de Salomon, Jakin et Boaz. Si, pour les chrétiens, le temple exprime la foi dans le corps du Christ ressuscité, il est pour les maçons le rappel mythique du Temple de Salomon, toujours présent dans la mise en œuvre du rite et par l'usage de certains termes.

Ainsi, au grade* de maître*, le temple où se déroulent les travaux se nomme " chambre du milieu* », l'orient est le debhir, qui correspond au ciel dans cette structure cosmogonique, et « Hikal » le nom donné au temple primordial. Le centre du temple maçonnique, toujours artificiellement éclairé, est orné du pavé mosaïque*; la pierre* brute, la pierre cubique et trois chandeliers se trouvent près du vénérable*. Les murs et le sol sont décorés de façon symbolique et le plafond évoque un voûte étoilée de nombreuses constellations « un dais d'azur parsemé d'étoiles » dit poétiquement Le Régulateur du maçon). On peut retrouver une conception cosmogonique du temple dans le templum des Romains qui désignait tout à la fois la partie du ciel délimitée par les augures pour les auspices et par extension, la portion de terre consacrée pour initier ce rite.

Le vénérable, qui conduit la loge dans sa recherche, a son siège à l'orient, devant l'autel; à sa gauche se trouve l'orateur de la loge et à sa droite le secrétaire. Les deux surveillants sont placés près des colonnes d'entrée, faisant face à l'Orient. Près de l'orateur, se trouve le trésorier et près du secrétaire siège l'hospitalier. Les apprentis prennent place sur des banquettes situées près de la colonne du Nord les compagnons se disposent près de la colonne du Midi; quant aux maîtres, ils s'installent, selon leur choix, au Midi ou au Nord.

La légende maçonnique n'a pas manqué de susciter des interprétations fantaisistes sur les origines supposées du temple. Les plus nombreux tendent à les chercher dans l'ordre des templiers. L'imagination féconde de certains auteurs a permis de développer une thèse selon laquelle le premier maître Hiram ne serait autre que le Grand Maître des Templiers, Jacques de Molay. Ces « pauvres chevaliers du Christ » ne devinrent-ils pas « templiers » grâce à Baudoin II, roi de Jérusalem, qui les abrita dans un palais proche de l'antique temple de Salomon ? Cette fiction est forgée au XVIIIe siècle d'abord en Allemagne où certains maçons voulurent introduire sur le tablier* maçonnique la croix* rouge des chevaliers du Temple et où les trois mauvais compagnons d'Hiram devenus Philippe le Bel, Clément V et Foulques de Villaret, Grand Maître de l'Ordre des Hospitaliers et rival déclaré de l'Ordre du Temple suscitent les grades de vengeance. En France, toujours au XVIIIe siècle, des membres d'une loge du Collège de Clermont entendent à leur tour prolonger l'ancienne tradition templière. Cette hypothèse romantique leur attire les faveurs de membres éminents de l'aristocratie.

Au XIXe siècle, Cadet de Gassicourt reprend la même antienne en publiant un vigoureux pamphlet Le Tombeau de Jaques Molai, dans lequel l'auteur substituait la divagation romanesque à l'investigation historique: la franc-maçonnerie*, fondée par quelques templiers rescapés du bûcher, devait ourdir un complot pour se venger du sabre et du goupillon dans le but d'abattre, juste retour des choses, le Trône et l'Autel, avec l'appui occulte et lointain de quelques membres de la secte des Assassins reconstituée après la mort de son chef, le Vieux de la Montagne ! La Révolution française* ne serait qu'une vengeance templière mûrie dans le secret des loges, le drapeau tricolore n'étant autre qu'un emblème templier! Robespierre réalisait ainsi la prédiction de Jacques de Molay ! On voit donc que le Temple a été l'objet de toute une littérature qui, sans la moindre preuve. tente de lui trouver une place dans le cheminement historique de l'Ordre.

Vl. B.

TEMPLIERS

: voir Stricte Observance

TENUE

La tenue est la rencontre, la réunion, l'assemblée maçonnique qui se déroule nécessairement dans un temple* selon un rite* préétabli. Les travaux, lors des tenues, sont strictement réglés par le déploiement d'un rituel, riche en symboles, destiné à maintenir la tradition initiatique. Il n'est donc pas indifférent au bon déroulement de la cérémonie que tout s'y accomplisse avec le souci de maintenir une bonne tenue, non seulement sur le plan vestimentaire mais également par le choix d'un langage qui bannit l'excès, l'outrance, l'outrage. En dehors des rencontres normalement prévues pour la bonne marche de la loge* (de deux à trois par mois), d'autres tenues ont un caractère plus particulier. Une tenue blanche ouverte accueille un auditoire composé en partie de profanes exceptionnellement invités, mais le conférencier est franc-maçon À l'inverse, lors d'une tenue blanche fermée, le conférencier, toujours invité, appartient au monde profane alors que l'auditoire n'est constitué que de francs-maçons. La séance qui écarte tout visiteur est une tenue de famille. Pour honorer un franc maçon défunt, « passé à l'Orient éternel » la loge organise une tenue de deuil.

La tenue est la rencontre, la réunion, l'assemblée maçonnique qui se déroule nécessairement dans un temple* selon un rite* préétabli. Les travaux, lors des tenues, sont strictement réglés par le déploiement d'un rituel, riche en symboles, destiné à maintenir la tradition initiatique. Il n'est donc pas indifférent au bon déroulement de la cérémonie que tout s'y accomplisse avec le souci de maintenir une bonne tenue, non seulement sur le plan vestimentaire mais également par le choix d'un langage qui bannit l'excès, l'outrance, l'outrage. En dehors des rencontres normalement prévues pour la bonne marche de la loge* (de deux à trois par mois), d'autres tenues ont un caractère plus particulier. Une tenue blanche ouverte accueille un auditoire composé en partie de profanes exceptionnellement invités, mais le conférencier est franc-maçon À l'inverse, lors d'une tenue blanche fermée, le conférencier, toujours invité, appartient au monde profane alors que l'auditoire n'est constitué que de francs-maçons. La séance qui écarte tout visiteur est une tenue de famille. Pour honorer un franc maçon défunt, « passé à l'Orient éternel » la loge organise une tenue de deuil.

Vl. B.

Vl. B.

TESTE, Charles-Antoine

(1782-1848) De l'association subversive, les Illuminaten* de Weishaupt sont le modèle, au XVIIIe siècle; du révolutionnaire professionnel, Buonarotti*, ami de Blanqui babouviste et champion de la lutte des classes, est le type, au XIXe et, entre les républicains de 1820 et les marxistes de 1850, Charles-Antoine Teste complote, sa vie durant, dans un secret rare, ami et disciple du chef italien à partir de 1829 environ. Membre éminent du Rite de Misraïm et l'un des dirigeants français de la charbonnerie* où il est entré, quand il était fonctionnaire à Naples, avant 1814, libraire à Paris, de 1824 à 1830, il lutte contre Charles X au profit des Orléans mais Louis-Philippe le déçoit. Avec Voyer d'Argenson et Buonarotti Teste fonde la Charbonnerie Démocratique Universelle; en 1833, il publie un Projet de constitution républicaine. Plus libertaire que socialiste, moins romantique qu'agitateur stérile de rêves inoffensifs, Teste fut un homme de grand cœur et de petite action. Il vécut pour son idéal - à chacun d'apprécier celui-ci.

De deux sociétés principalement il se sert autant qu'il les sert. Le carbonarisme ou la charbonnerie est de nature révolutionnaire; Teste aussi. Mais la charbonnerie est étrangère à la franc-maçonnerie*, et à la révolution. La franc-maçonnerie du bois n'a jamais existé ni la terminologie ni les rituels de la franc-maçonnerie ne doivent rien au carbonarisme ni à aucune espèce de charbonnerie supposée antérieure.

Teste, Buonarotti, les conspirateurs de tout poil paraissent compromettre la franc-maçonnerie et son association avec la charbonnerie n'est qu'accidentelle. La franc-maçonnerie dans son ensemble demeure intacte. C'est une fraction de Misraïm qui est en cause. Le malheur est que son égarement s'est étendu, soit en fait, soit dans l'opinion à l'ensemble de la franc-maçonnerie française et italienne au XIXe siècle.

Sur « la Voie substituée » (Baylot 1968) de la franc-maçonnerie Charles-Antoine Teste fait bonne et triste figure. La sincérité de la personne touche, le personnage inquiète, car il illustre « comment par le cours de l'histoire l'engagement profane de la franc-maçonnerie au nom d'un certain humanisme l'a dévoyée de sa règle »

R.A.

THIRIFOCO, Émile

(Lille, 1814-1900) Tailleur puis professeur de coupe Émile Thirifocq est initié le 9 janvier 1850 à la loge* Jérusalem Écossaise 99 du Suprême Conseil; il en devient le secrétaire l'année suivante, l'orateur en 1854 et le vénérable* en 1864.11 y fait entrer son maître spirituel Luc-Pierre Riche Gardon* en 1856, et c'est dans le sillage de ce dernier qu'il gère L'Almanach de la conciliation des croyances.

(Lille, 1814-1900) Tailleur puis professeur de coupe Émile Thirifocq est initié le 9 janvier 1850 à la loge* Jérusalem Écossaise 99 du Suprême Conseil; il en devient le secrétaire l'année suivante, l'orateur en 1854 et le vénérable* en 1864.11 y fait entrer son maître spirituel Luc-Pierre Riche Gardon* en 1856, et c'est dans le sillage de ce dernier qu'il gère L'Almanach de la conciliation des croyances.

Il reste déiste et socialiste. Orateur de la première section de la Grande Loge Centrale, il présente en mars 1869 un projet de réformes du Suprême Conseil que celui-ci rejette, et défend vainement le maintien de la croyance en « une puissance infinie désignée sous le nom de Grand Architecte de l'Univers* ». En 1870, il rallie la loge naissante Le Libre Emmen destinée à regrouper des « déistes rationnels » qui, comme Henry Carle. poursuivent avec l'Alliance religieuse universelle le chimérique espoir de réaliser une synthèse des religions.

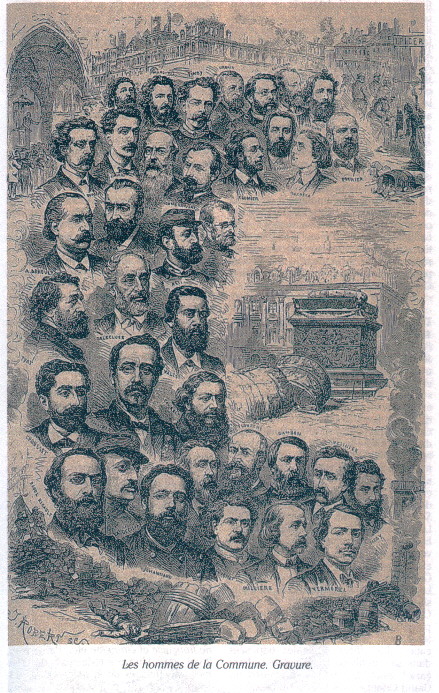

La guerre éclate Paris est assiégé. Près de 2 000 maçons se rassemblent, le 29 octobre, pour la mise en jugement maçonnique du roi de Prusse et de son fils accusés de crimes de guerre. Colfavru* préside et Thirifocq occupe le « plateau » d'orateur. Il évoque la personnalité « sanguinaire et barbare » de Guillaume 1er et se prononce pour une mise immédiate en jugement, lequel, bien sur, sera voté mais restera sans conséquence.

Thirifocq est alors décrit comme un vieil lard à la longue barbe blanche quand. sous la Commune*, le 26 avril 1871, les maçons se réunissent pour prendre une décision après l'échec de la seconde démarche conciliatrice. Son intervention est décisive. Il propose de dire aux versaillais que « si dans les 48 heures on n'a pas pris une résolution tendant à la pacification, on plantera les drapeaux maçonniques sur les remparts » et que « si un seul est troué par un boulet ou par une balle nous courrons tous aux armes pour venger cette profanation ». Il poursuit: « Hommes de paix, les maçons sont forcés de devenir soldats. Il faut qu'ils aillent en face des hordes de Versailles planter la bannière franc-maçonnique décidés à la défendre à coup de fusil si une seule balle troue la laine bleue du drapeau. » On sut, écrit le représentant du Cri du Peuple après cette intervention. que la franc-maçonnerie* était avec la Révolution*. A la sortie, un cortège se constitue. Il est évalué, par la presse Communarde à 2 000 personnes. Les maçons. bannières déployées, sous la conduite de Thirifocq, se rendent à l'hôtel de Ville. La Commune interrompt ses travaux pour les recevoir dans la cour d'honneur.

Thirifocq prend la parole pour annoncer le ralliement de la maçonnerie à la Commune. La manifestation a lieu le 29 avril À l'hôtel de Ville, il reçoit le drapeau rouge pour que celui-ci soit placé devant les bannières et face aux « balles homicides des versaillais » et répond aux diverses allocutions au nom de la maçonnerie. Il est l'un des trois délégués qui rencontrent Thiers. Après l'entrevue qui échoue, il est à la tête de la fédération qui réunit les maçons et les compagnons* décidés à se battre dans les rangs de la Commune. Après la défaite, Thirifocq se réfugie à Bruxelles. En 1872, il publie une brochure « en faveur de l'amnistie et de la levée de l'état de siège... » où il explique avec talent le rôle joué par les maçons en 1870 et 1871. Il est condamné, le 18 juin 1875, à la déportation dans une enceinte fortifiée. Amnistié le 17 mai 1879, il reprend sa place au Libre Examen dont il devient vénérable en 1884. L'année même, il présente devant les loges du Suprême Conseil un rapport en faveur de la propagation des tenues* blanches comme moyen d'acheminement vers l'initiation* de la femme*. Eugène Pottier, qui devait être reçu dans sa loge, meurt, en 1887, juste avant la date prévue pour la cérémonie. Thirifocq accède à l'honorariat peu après.

A. C.

THORY Claude-Antoine

(Paris, 1759-1827) Dans son Précis historique de l'ordre de la franc-maçonnerie (1829), Jean-Claude Bésuchet a tracé de Thory un portrait qui deviendra la source principale de ses biographes ultérieurs: « Avocat, ancien greffier de la chambre criminelle du Châtelet premier adjoint du maire du 1er arrondissement de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, naquit dans cette ville le 26 mai 1759, et y mourut au mois d'octobre 1827. Un goût prononcé pour la botanique l'écarta des affaires publiques et le sauva des proscriptions. Membre des anciennes loges* de Saint-Alexandre d'Écosse et du Contrat Social il fut un des soutiens de la Mère Loge Écossaise formée de ces deux ateliers, et sans se mettre en évidence, il provoqua ou appuya diverses tentatives ayant pour but de renverser le Grand Orient, de France*, au profit de la Mère Loge Écossaise. Il appartenait aussi à plusieurs loges de divers rites*. Le Grand Orient plus généreux que prudent, le plaça au nombre de ses officiers et le laissa, sans défiance, prendre communication des pièces originales déposées dans ses archives. La Révolution française* avait dispersé les membres du Grand Orient et mis beaucoup de désordre dans le riche dépôt des pièces et titres de l'Ordre*. M. Thory passe, sans doute injustement, pour en avoir laissé égarer plusieurs.

(Paris, 1759-1827) Dans son Précis historique de l'ordre de la franc-maçonnerie (1829), Jean-Claude Bésuchet a tracé de Thory un portrait qui deviendra la source principale de ses biographes ultérieurs: « Avocat, ancien greffier de la chambre criminelle du Châtelet premier adjoint du maire du 1er arrondissement de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, naquit dans cette ville le 26 mai 1759, et y mourut au mois d'octobre 1827. Un goût prononcé pour la botanique l'écarta des affaires publiques et le sauva des proscriptions. Membre des anciennes loges* de Saint-Alexandre d'Écosse et du Contrat Social il fut un des soutiens de la Mère Loge Écossaise formée de ces deux ateliers, et sans se mettre en évidence, il provoqua ou appuya diverses tentatives ayant pour but de renverser le Grand Orient, de France*, au profit de la Mère Loge Écossaise. Il appartenait aussi à plusieurs loges de divers rites*. Le Grand Orient plus généreux que prudent, le plaça au nombre de ses officiers et le laissa, sans défiance, prendre communication des pièces originales déposées dans ses archives. La Révolution française* avait dispersé les membres du Grand Orient et mis beaucoup de désordre dans le riche dépôt des pièces et titres de l'Ordre*. M. Thory passe, sans doute injustement, pour en avoir laissé égarer plusieurs.

Ce qu'il y a de certain, c'est que ce frère a formé le plus riche et peut être l'unique recueil de matériaux propres à faire écrire l'histoire de la maçonnerie et il a toujours témoigné l'appréhension d'en voir l'histoire tracée par une autre main que la sienne. Il s'est essayé, mais sans exactitude et sans impartialité, au rôle d'historien dans deux ouvrages dont nous parlerons plus bas Fidèle à son système de ne s'avancer qu'à demi, il a soutenu, aussi longtemps qu'il l'a pu sans se compromettre, le frère Piron [Pyron], dont la conduite a été si peu convenable envers le Grand Orient de France. Le frère Thory fut vénérable*, archiviste et trésorier de la Mère Loge Écossaise. En cette double et dernière qualité il se fit autoriser à acheter pour le compte de la mère loge, les choses les plus rares et les plus précieuses en manuscrits, livres imprimés, médailles, bijoux*, décors, sceaux* timbres figures de bronze et autres objets de franc-maçonnerie*. Il fit faire un catalogue de toutes ces curiosités qu'il classa lui-même dans un local particulier où les maçons étrangers et autres étaient admis à jours fixes. Dans un pacte spécial entre les associations du rite* philosophique, il fut stipulé que dans le cas où la Mère Loge Écossaise fermerait ses travaux (ils le sont depuis 1826), la plus ancienne loge du même rite, qui serait en activité, entrerait en possession de ses archives: ce droit appartient à la loge du Mont-Thabor. Ou tre cette riche collection formée des deniers de la mère loge, M. Thory avait acquis pour son compte personnel divers objets précieux. La double collection reste dans les mains de Mme Thory; et à la mort de cette dame, il y a tout à craindre que ces richesses si importantes pour la maçonnerie française, ne passent dans les mains de quelque maçon étranger, amateur et jaloux de nous priver d'un trésor qu'il ne serait plus possible de former en France. Les ouvrages que M. Thory a publiés sous le voile de l'anonymat sont:

1° Histoire de la fondation du Grand Orient de France etc., Paris, 1812.I vol. in 8°

2° Acta Latomorum ou Chronologie de l'histoire de la franc-maçonnerie française et étrangère etc., Paris, 1815. 2 vol in-8°.

L'un des rédacteurs de l'Hermés ou Archives de la maçonnerie t.I [publié en 1818] p.399 s'exprime ainsi en parlant de l'Histoire du Grand Orient:

"I1 serait possible que l'historien (le frère Thory) n eût pas toujours employé dans ses tableaux le crayon d'une sévère impartialité. Il se trouve depuis longtemps, dit-on. à la tête de quelques débris d'une institution maçonnique qui, autrefois chef d Ordre en France, se montra rival du Grand Orient. On ajoute que cet auteur n'a déposé la toge sénatoriale maçonnique du consistoire français que dans une tracasserie qui a eu lieu entre ce consistoire et celui du rite appelé ancien et accepté. Il serait donc nécessaire que son livre, pour devenir une autorité eût subi l'examen d'une critique sévère et je ne sache pas qu'aucun écrivain français s'en soit occupé.»

Le Livre d'or du comte de Grasse-Tilly* indique qu'il conféra à Thory les grades* de Kadosh*, de Prince du Royal Secret et le poste de Député Grand Inspecteur le 28 septembre 1804, et «le poste de grand inspecteur général membre du souverain grand conseil du 33° à l'orient de France de la franche maçonnerie du Rite Ancien et Moderne » le 12 octobre suivant. En 1805, Thory est secrétaire de la loge Saint Napoléon orient de Paris. Le 31 janvier 1806, il est parmi les 54 membres du chapitre* de Rose Croix* de Saint-Alexandre d'Écosse et Le Contrat social réunis admis comme membres du chapitre du Choix relevant de l'Ordre Heredom de Kilwinning*. Sa caractéristique comme « Tersata » de ce chapitre était V-t-é, c'est-à dire Vérité. Le 12 janvier 1815, il reçoit le 87° du Rite de Misraïm et est porté comme membre d'honneur du 90° sur le tableau des membres composant la Puissance suprême de l'Ordre maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries, pour la France, dressé en 1822. I1 est « Trésorier du Saint-Empire pour la France » sur le tableau* des membres du Suprême Conseil pour la France du 20 juin 1813. I1 participa à ce titre en 1816 à la création du Suprême Conseil du royaume des Pays Bas*, installé le 16 mars 1817 à Bruxelles par le général Rouyer. Lors de la reconstitution du Suprême Conseil de France, le 7 mal 1821, Thory occupe toujours les fonctions de Trésorier du Saint-Empire, son nom étant au 3e rang, après ceux du Grand Commandeur et de son Lieutenant.

Les jugements sévères de Bésuchet et de l'Hermès sur Thory ne sont pas isolés. Kloss* cite et partage l'avis de Bazot (né en 1782) selon qui Thory n'a jamais été considéré comme une autorité par les vrais maçons, et Gould* a écrit de Thory qu'il n'avait pu parvenir à soutenir les accusations qu'il portait qu'au moyen de falsifications. La récente redécouverte du Mémoire Justificatif de La Chaussée que Thory prétend citer à plusieurs reprises permet de constater que la remarque de Gould était justifiée. On ne saurait énumérer les inventions dont l'histoire maçonnique est redevable à Thory l'une des plus célèbres étant la « Grande Loge anglaise de France », intitulé imaginaire qu'il affirme dans les Acta avoir été celui de la Grande Loge de France* de 1743 à 1756. Il était imprécis au point d'être incapable de citer la date d'événements contemporains telle l'année du décès de Roëttiers de Montaleau*, qu'il situe le 30 janvier 1807 au lieu de 1808.

Quant aux archives qu'il détenait les craintes de Bésuchet étaient prophétiques. En 1828 la veuve de Thory vendit ses archives au Dr Morison et lorsque Morison mourut du choléra à Paris le 4 mai 1849, la veuve de Morison en fit don à la Grande Loge d'Écosse.

André Bouton et Marius Lepage* ont écrit en 1951: « Longtemps après son décès le 23 février 1860, sa veuve [de Thory] les vendit [ses archives] pour 8.500 F à un Américain qui pensait les revendre un gros prix aux États-Unis. Sa spéculation ayant échoué, il les réexpédia en France en 1863 où elles furent vendues à vil prix aux enchères publiques. Ces pièces passèrent en majeure partie dans des collections privées. » Cette version, qu'on retrouve avec des variantes chez Alain Le Bihan Jean Bossu et Daniel-Paul Lobreau, n'est pas incompatible avec la précédente, car il peut s'agir d'une autre partie des archives de Thory. Il convient de relever que les deux ventes Tross dont on connaît les catalogues eurent lieu les 23 février 1860 et 23 mars 1863. Taute précise qu'au cours de la vente de 1863 1 037 livres et 1 112 pièces d'archives provenant de la loge Saint Alexandre d'Écosse furent dispersées.

Les manuscrits des deux œuvres majeures de Thory furent acquis vers 1885 grâce à G.W. Speth, secrétaire de la loge Quatuor Coronati*, et remis à la Grande Loge d'Angleterre en 1890. Mais en 1895 Enoch T. Carson (1822-1899), qui pourrait être le collectionneur américain évoqué plus haut, possédait également un manuscrit de l'Histoire de 1812.

A.B.

TIMBALE

Les percussions appartiennent à l'environnement sonore des francsmaçons, ne serait-ce qu'en raison de l'importance rituelle des batteries*. Celles-ci ne relevaient pas des groupes instrumentaux proprement dits. Mais parallèlement aux batteries, se sont développées des pratiques musicales qui nécessitaient la présence d'un timbalier. On sait qu'il était d'usage, lors des cérémonies funèbres de draper les timbales en signe de deuil. Certaines sources attestent également l'intervention d'un tambour, ou d'une cloche sonnant le glas.

Malgré cet usage dont il reste à évaluer la fréquence, les tableaux* de loge* mentionnent rarement la présence d'un timbalier attitré. C'est sans doute que cette partie instrumentale pouvait être tenue par un autre artiste ou un amateur. Ainsi Joseph Barberi est-il inscrit sur un tableau de la loge Anacréon (maître* en 1805) comme artiste chanteur et timbalier de l'harmonie.

Ch. N

TIRANTY Victor

{Levens, 1765-Nice, 1836) Le passage par la maçonnerie de ce Républicain francophile nissard appartenant à une famille de propriétaires aisés du comté de Nice notaire royal installé à Nice vers 1785 puis exilé dans le village de Breil pour ses sympathies précoces en faveur de la Révolution*, ne fut pas, à la différence de celle d'anciens jacobins devenus des notables promus par le régime napoléonien, le moyen de « faire oublier » un passé compromettant Tiranty semble, en effet, avoir été attiré par une loge* servant de support à une opposition républicaine encore vivace avant de la déserter lorsqu'elle fut vassalisée.

{Levens, 1765-Nice, 1836) Le passage par la maçonnerie de ce Républicain francophile nissard appartenant à une famille de propriétaires aisés du comté de Nice notaire royal installé à Nice vers 1785 puis exilé dans le village de Breil pour ses sympathies précoces en faveur de la Révolution*, ne fut pas, à la différence de celle d'anciens jacobins devenus des notables promus par le régime napoléonien, le moyen de « faire oublier » un passé compromettant Tiranty semble, en effet, avoir été attiré par une loge* servant de support à une opposition républicaine encore vivace avant de la déserter lorsqu'elle fut vassalisée.

Dès octobre 1792, il adhère à la Société populaire de Nice où il occupe un des postes clés: il est élu délégué de la commune de Levens pour siéger à l'assemblée réunie à Nice le 4 janvier 1793 sous l'appellation de Convention nationale des colons marseillais. Vice président de la Société populaire. Tiranty stigmatise les agissements de l'administration de Barras qui s'est entouré de Provençaux ignorants des traditions niçoises. soUS la République jacobine, il est greffier du tribunal de commerce, juge au tribunal civil. directeur du jury et enfin juge au tribunal criminel. Il fait preuve à l'égard des accuseS d une clémence certaine. Parallèlement, Tiranty s'est lancé dans le négoce de l'huile et dans la location de logements aux Officiers de l'armée d'ltalie. Ces gains lui ont alors permis d'accroître son patrimoine. L'acquisition de biens nationaux trés bien Situés, entre autres ceux de la future place Masséna. entraînent une ascension sociale qui lui est reprochée par ses adversaires après la chute de Robespierre. Secrétaire d'une Société populaire en plein déclin, il est. avec André Gastaud* un des boucs émissaires de la réaction thermidorienne. Soupçonné d'être un « chef de rassemblements » et un « terroriste » il est arrêté le 12 floréal an III (1er mai 1795), puis incarcéré au fort d'Antibes. Libéré en prairial an 111, il se retire provisoirement de la vie publique sans renier ses convictions. Il est considéré comme le chef de file des partisans de Babeuf dans le département des Alpes Maritimes et désigné par Le Tribun du Peuple pour siéger au sein de la Convention qui aurait dû être constituée si la conjuration des Egaux avait réussi. En l'an VI, il fréquente le cercle constitutionnel local et est élu haut-juré des Alpes-Maritimes, Radié de cette fonction par la loi du 22 floréal un rapport du ministère de l'inténeur le qualifie d'« homme atroce; à exclure ».

Sa carrière politique est très avancée quand, sous le Consulat, il est initié à l'Art royal* au moment d'un transfert, fréquent dans les Alpes-Maritimes de la sociabilité jacobine vers la sociabilité maçonnique. Les anciens cadres du jacobinisme niçois s'affilient, en effet, également après la fermeture du club, à la loge. Tiranty figure sur le tableau* du premier atelier autochtone identifié Les Vrais Amis Réunis. De 1801 à 1804, il fréquente l'atelier qui est le lieu d'opposition jacobinisant à la politique du Premier Consul. Il se rapproche de l'ex-conventionnel régicide, le préfet* Château neuf de Randon, mais est très rapidement mis à l'écart par son successeur Dubouchage qui doute de son attachement au régime napoléonien Disparu des tableaux de la loge sous l'Empire* et surveillé par la police, Tiranty est révoqué de sa fonction d'avoué et destitué de son poste de président de l'assemblée électorale de Villefranche (31 août 1805). Membre du collège électoral du canton de Nice-Est il n'est pas inquiété par la Restauration sarde en 1814. I1 règne sur le « fief Tiranty » et est l'un des propriétaires les plus imposés de Nice. Il s'acquitte annuellement de 1 000 livres d'impôt foncier. Décédé à 71 ans, en affirmant dans son testament se réconcilier avec les principes moraux et dogmatiques de la religion catholique, le patriote d'affaires Tiranty voulait se retrouver en paix avec sa conscience en affirmant hautement ses convictions spirituelles.

M. l.

TITULATURE

Ce terme désigne le titre choisi par une loge*, cette procédure n'obéissant à aucune obligation fixée par les Constitutions d'Anderson * . Les premières titulatures apparaissent vers 1740 pour identifier les ateliers. Les critères de choix semblent alors au nombre de quatre: le nom d'un cabaret ou d'une auberge (Louis d'Argent*), celui des maîtres* (Coustos-Villeroy*) ou des loges installatrices (L'Anglaise) et enfin les références aux lieux géographiques d'installation (La Bonne Foi de Saint-Germain). Le plus souvent le choix de la titulature est libre et s'impose presque naturellement aux obédiences* qui ne font qu'entériner un choix antérieur à la demande d 'agrégation .

Ce terme désigne le titre choisi par une loge*, cette procédure n'obéissant à aucune obligation fixée par les Constitutions d'Anderson * . Les premières titulatures apparaissent vers 1740 pour identifier les ateliers. Les critères de choix semblent alors au nombre de quatre: le nom d'un cabaret ou d'une auberge (Louis d'Argent*), celui des maîtres* (Coustos-Villeroy*) ou des loges installatrices (L'Anglaise) et enfin les références aux lieux géographiques d'installation (La Bonne Foi de Saint-Germain). Le plus souvent le choix de la titulature est libre et s'impose presque naturellement aux obédiences* qui ne font qu'entériner un choix antérieur à la demande d 'agrégation .

Cette liberté de choix a conduit quelques historiens, comme Pierre Lamarque, Jean Khébian ou Ran Halévi, à s'attarder sur la signification profonde que l'on pouvait donner aux titulatures. L'étude est aisée notamment à partir de 1773-1774, date à partir de laquelle la correspondance des loges avec le Grand Orient permet d'opérer une recension large et efficace et de tirer quelques enseignements sur la sensibilité des maçons. Dans une étude aujourd'hui classique, Ran Halévi, à partir d'un ensemble de quelque 830 titres et en reprenant les fondements méthodologiques proposés par Daniel Roche dans son étude sur la sociabilité académique, a avancé l'hypothèse d'une laïcisation suscitée par l'espace maçonnique en raison de l'importance et de la progression des choix détachés du religieux exprimés selon l'auteur par la titulature des ateliers. Constituant une nomenclature divisée en six ensembles (sociabilité, morale et vertus, résonance politique, ésotérisme, religiosité. évocations savantes et encyclopédiques) et prenant soin de distinguer les entités autonomes des entités composées, Ran Halévi a observé le triomphe des valeurs de sociabilité et de morale (deux tiers des références) parmi ce qui constitue « le bien commun » des francs-maçons d'un atelier Un modèle de références laïques s'imposerait donc au détriment de valeurS religieuses (19 %) et ésotériqueS (10 %) plus traditionnelles. Ran Halévi renforce sa démonstration en constatant également I aspect progressif du triomphe de cette laïcisation: on passe ainsi de 30 % de références à la sociabilité vers 1750 à 50 % en 1789.

L'interprétation est intéressante mais elle présente cependant quelques limites dont les principales tiennent à la démarche adoptée. En effet, en réduisant les valeurs de référence à une simple abstraction, on ignore la polysémie des mots. Si Ran Halévi en convient lui-même, cette approche lexicologique « isolée " conduit à ignorer la confrontation nécessaire entre les choix collectifs et le contenu des discours individuels qui éclairent en profondeur le sens que les frères peuvent vouloir véritablement attribuer à un mot. Or, l'analyse de ceux-ci révèle des tiraillements voire des contradictions qui réduisent la portée des conclusions tirées à partir d'une approche « isolée » portant sur les seules titulatures. Ainsi, l'«Égalité », valeur philosophique souvent revendiquée (les « Parfaite Égalité » sont nombreuses), peut référer à une conception plus ou moins « ouverte " de l'égalité des droits entre frères en fonction des barrières que les maçons posent ou refusent explicitement concernant l'accès au monde maçonnique. Et l'emploi d'autres mots clefs, comme «la Paix» ou «l'Harmonie », détachés de leur contexte, suscite aussi quelques questions. Ils ne peuvent être jugés sans la prise en compte de l'arrière-plan culturel spécifique constitué par l'histoire interne d'une franc-maçonnerie* perpétuellement minée par la discorde entre maçons, orients ou obédiences. Le « désir de paix » des maçons semble plus se référer à la conception de Thomas Hobbes qu'à la volonté de refuser les références religieuses. On pourrait multiplier les exemples, et on doit conclure que l'intérêt légitime que l'on porte aux titulatures doit toujours être rattaché à l'histoire précisé des ateliers ou des orientS étudiés. A l'évidence, le choix des titulatures s'incrit avant tout dans la perspective d'une histoire privée et interne à chaque loge, ce qui pose bien les limites pour analyser l'idéologie de l'ensemble de la maçonnerie et son évolution à travers ce prisme seul.

E. S.

TOULOUSE

(les « Loges républicaines ») Des 12 ateliers en activité à la veille de la Révolution* ne subsistent en 1793 que Les Cœurs Réunis, La Française Saint-Joseph des Arts, La Sagesse et Les Vrais Amis Réunis, mais loin de disparaître à l'issue de la crise fédéraliste, ces 4 loges* manifestent jusqu'au lendemain du 9 Thermidor un exceptionnel dynamisme, tant par le rythme de leurs tenues* (6 à 8 par mois) que par le nombre des réceptions auxquelles elles procèdent (près de 250 au total).

Ne cherchant nullement à se soustraire à la surveillance des autorités, elles multiplient au contraire les signes d'allégeance au pouvoir en place. Ayant dès novembre 1793, substitué le calendrier républicain au calendrier maçonnique elles décident le 10 ventôse an 11 (28 février 1794) de se proclamer « loges républicaines sous la protection des lois », de ne reconnaître » que la Convention nationale pour Grand Orient* », de brûler leurs anciennes constituons et de prendre « le nom sacré de la Montagne ». Si elles continuent à conférer à leurs membres les trois grades* traditionnels et à les initier aux « secrets* mystérieux de la maçonnerie », elles adaptent résolument leurs pratiques et leurs symboles à l'idéologie dominante: « le nom de républicain remplace celui de profane » et un certificat de civisme est exigé des candidats à l'initiation*; le trône du vénérable* devient « le haut de la montagne », les officiers arborent un bonnet rouge et des cordons bordés d'un ruban tricolore; les tenues ont lieu le décadi, à une heure permettant aux frères " d'assister aux séances de la Société populaire "; les fêtes rituelles sont remplacées par les fêtes nationales, au cours desquelles sont tirées les santés de la Convention de la Société populaire, des défenseurs de la patrie, et prononcés des discours politiques exaltant l'action du gouvernement révolutionnaire.

Des hommes nouveaux fréquentent ces loges « régénérées », moins du quart de leurs adhérents ayant été reçus avant 1789 et moins de 10 % pendant les premières années de la Révolution. Les autres sont des «maçons de l'an II» dominés par le monde de la fonction publique et de l'armée auxquelles appartiennent 36 % d'entre eux. La petite bourgeoisie proche de la sans-culotterie fournit 41 % de leurs effectifs; on y rencontre plusieurs chefs du parti jacobin, comme l'agent national du district Descombels, initié aux Cœurs Réunis le jour meme de sa nomination. Mais quelques traits de la sociologie maçonnique pré révolutionnaire sont toujours perceptibles, tels que l'exclusion rigoureusement maintenue des travailleurs manuels salariés et des domestiques, et la ségrégation sociale entre les ateliers: La Sagesse reste une loge de gros négociants, alors que Les Vrais Amis Réunis accueillent surtout des petits artisans de l'habillement et de l'alimentation.

Contrairement à ce que suggère la chronologie, la fermeture des « sociétés maçonniques » par le représentant en mission Mallarmé le 14 vendémiaire an III (5 octobre 1794) ne doit pas être interprétée comme une conséquence directe de la chute de Robespierre: ordonnée à la demande de la Société populaire, toujours dominée par les jacobins elle traduit la méfiance persistante de beaucoup de ces derniers à l'égard d'une forme d'association qui leur paraissait une survivance de l'Ancien Régime et une menace pour l'ordre révolutionnaire. Les loges montagnardes de Toulouse ont donc été victimes non de la réaction thermidorienne qui ne s'était pas encore réellement déclenchée, mais de la dictature jacobine qu'elles avaient pourtant loyalement servie.

M. T.

TRENTE

(Congrès anti maçonnique de) Des milliers de documents anti maçonniques* témoignent de l'action engagée par le pape Léon XIII pour combattre la francmaçonnerie*, à laquelle le pape imputait tous les maux du siècle. En avril 1884 est publiée l'encyclique Humanum genus, dans laquelle le pontife affirme la nécessité de s'opposer par tous les moyens à la diffusion de « l'abominable » action de la franc-maçonnerie et suggère également les moyens de la vaincre. Il demande ainsi aux catholiques de se réunir en une vaste société d'action et de prière. Ces demandes réitérées entrâînent, en 1893, la constitution de l'Union anti maçonnique et la création de la Rivista antimassonnica [Revue anti maçonnique]. Le pape attribue à la maçonnerie la responsabilité de la perte de la principauté civile des papes, de la suppression des ordres religieux, de la loi sur l'obligation du service militaire pour les prêtres et de la confiscation des biens ecclésiastiques. Accusations privées de fondement lorsqu'on connaît l'importance réelle de l'obédience* italienne: mais cela n'empêche pas les catholiques intransigeants de déchaîner attaques et accusations contre les maçons. Cette campagne diffamatoire s'appuie sur la publication de certains livres à scandale, œuvres d'anciens maçons qui dénonçaient la pratique dans les loges*, de rites* sataniques et de rites palladiens ainsi qu'une dangereuse alliance entre maçons et juifs; ils affirmaient aussi qu'Adriano Lemmi* Grand Maître du Grand Orient d'ltalie était à la tête de la maçonnerie universelle.

(Congrès anti maçonnique de) Des milliers de documents anti maçonniques* témoignent de l'action engagée par le pape Léon XIII pour combattre la francmaçonnerie*, à laquelle le pape imputait tous les maux du siècle. En avril 1884 est publiée l'encyclique Humanum genus, dans laquelle le pontife affirme la nécessité de s'opposer par tous les moyens à la diffusion de « l'abominable » action de la franc-maçonnerie et suggère également les moyens de la vaincre. Il demande ainsi aux catholiques de se réunir en une vaste société d'action et de prière. Ces demandes réitérées entrâînent, en 1893, la constitution de l'Union anti maçonnique et la création de la Rivista antimassonnica [Revue anti maçonnique]. Le pape attribue à la maçonnerie la responsabilité de la perte de la principauté civile des papes, de la suppression des ordres religieux, de la loi sur l'obligation du service militaire pour les prêtres et de la confiscation des biens ecclésiastiques. Accusations privées de fondement lorsqu'on connaît l'importance réelle de l'obédience* italienne: mais cela n'empêche pas les catholiques intransigeants de déchaîner attaques et accusations contre les maçons. Cette campagne diffamatoire s'appuie sur la publication de certains livres à scandale, œuvres d'anciens maçons qui dénonçaient la pratique dans les loges*, de rites* sataniques et de rites palladiens ainsi qu'une dangereuse alliance entre maçons et juifs; ils affirmaient aussi qu'Adriano Lemmi* Grand Maître du Grand Orient d'ltalie était à la tête de la maçonnerie universelle.

Le succès obtenu par ces dénonciations augmente l'audace des écrivains: Léo Taxil* Domenico Margiotta le docteur Bataille et la mystérieuse Miss Diana Vaughan deviennent très populaires. La Rivista antimassonnica publie régulièrement les révélations de Taxil et de Vaughan pour appuyer les accusations de pratique du culte de Satan. Une large part est également réservée au présumé complot judéo maçonnique. C'est dans ce climat de croisade que murit le projet d'un Congrès international anti maçonnique, qui devait réunir toutes les forces du catholicisme et étudier les moyens les mieux adaptés pou r combattre l'action de la maçonnerie. Tout au long de l'année 1895, la section romaine de l'Union Anti maçonnique est en rapport avec les forces catholiques d'Espagne, d'Autriche-Hongrie, des États-Unis et du Canada, mais surtout avec les catholiques français qui vivent une expérience semblable à celle de l'ltalie. C'est de la presse catholique française qu'arrive le premier soutien formel à la convocation du Congrès. On proclame que l'ltalie est aux mains de la maçonnerie puisque le Grand Maître est très lié au chef du gouvernement. Le Congrès doit donc constituer une réponse à l'œuvre que, selon les catholiques, les maçons réalisent dans la société civile et aux attaques portées contre l'Église dans trois nations catholiques: la Hongrie, la France et l'ltalie. D'importantes manifestations religieuses, des pèlerinages et des neuvaines préparent le monde catholique au grand événement qui se déroule à Trente, ville placée sous le gouvernement de l' Empire austro-hongrois et, surtout, ville d'où était parti, avec le Concile de 1545 le mouvement de réforme catholique destiné à lutter contre la diffusion du mouvement protestant. Dans la mesure où la franc-maçonnerie était considérée comme une continuité du protestantisme*, les catholiques sont appelés à répéter la même action pour l'endiguer que trois siècles auparavant.

Le premier Congrès Anti maçonnique débute avec grande solennité le 26 septembre 1896. Quatre sessions de travail sont C prévueS Doctrine maçonnique Action , maçonnique, Prière Action anti maçonnique. Il est établi que la presse catholique, doit multiplier la publication de livres et d'opuscules contre la maçonnerie en les t rédigeant dans un style facile pour qu'ils 0 soient accessibles et pénètrent le peuple. La proposition de constituer une commission d'étude permanente pour réunir des documents et des in formations ainsi que pour réaliser un dossier sur tous les maeons, est approuvée. Il est aussi établi que toute critique vis-à-vis du clergé équivaut à faire de la propagande pour la secte abhorrée. On étudie la possibilité de fonder des associations catholiques universitaires.

Les travaux du Congrès ont pour base les révélations de Taxil et aussi de Diana Vaughan, dont l'existence ne fut jamais prouvée malgré toutes les tentatives pour la retrouver. Ce sont les jésuites allemands qui manifestent les premiers de sérieux doutes sur l'existence de ce mystérieux personnage, en dénonçant la spéculation sur ses « révélations ». On ne les écoutera pas et ils seront sévèrement critiqués jusqu'à ce que Léo Taxil, dans une conférence donnée à Paris le 19 avril 1897, proclame publiquement qu'il a trompé le monde catholique avec ses fausses révélations. Les écrits de Taxil n'en continuent pas moins à être largement suivis par ceux qui n'étaient pas disposés à accepter une nouvelle version des faits. Commence cependant le rapide déclin de l'Union Anti-maçonnique et de sa revue qui cesse ses publications au début du XXe siècle.

A. M. 1.

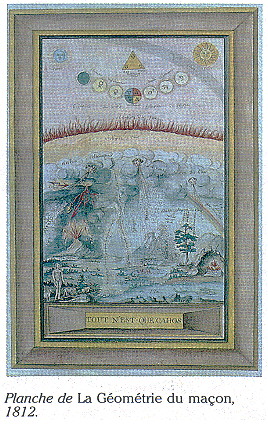

TRIANGLES

Les Carnets de l'architecte* Villard de Honnecourt, qui travaillait au milieu du XIIIe siècle, contiennent une série d'ébauches de figures humaines ou animales inscrites dans des suites de triangles. Ils sont accompagnés de commentaires sur l'art du trait « ainsi que l'art de géométrie l'enseigne ». La Géométrie de Boèce (480-525), une des sources principales de la codification des arts libéraux au Moyen Âge, appuie sur le triangle, première figure fermée toute construction faite à partir d'un point originel incréé. Cette réflexion savante, qui continue les pratiques compagnonniques du cordeau, s'enracine elle-même dans de très anciennes spéculations théologiques. La Sékina (présence divine) des Juifs*, l'endroit que Dieu habite, put prendre très vite la forme triangulaire d'une tente (en grec skènè) comme celle que Moise fit dresser, selon le livre de l'Exode, sur l'ordre de Dieu. La Trinité chrétienne s'accommode fort bien de cette symbolique que l'on retrouve à l'Orient de la Loge*, derrière le vénérable* maître* au grade* d'apprenti*, sous la forme d'un triangle équilatéral portant un œil en son centre ou le Tétragramme, les quatre lettres composant en hébreu le nom divin. L'étoile à cinq branches ou pentagramme mesure d'homme, figure au tableau* du grade de compagnon*. Formée de trois triangles recroisés, elle porte en son centre la lettre G* qui signifie « Dieu » ou « géométrie ».

Les Carnets de l'architecte* Villard de Honnecourt, qui travaillait au milieu du XIIIe siècle, contiennent une série d'ébauches de figures humaines ou animales inscrites dans des suites de triangles. Ils sont accompagnés de commentaires sur l'art du trait « ainsi que l'art de géométrie l'enseigne ». La Géométrie de Boèce (480-525), une des sources principales de la codification des arts libéraux au Moyen Âge, appuie sur le triangle, première figure fermée toute construction faite à partir d'un point originel incréé. Cette réflexion savante, qui continue les pratiques compagnonniques du cordeau, s'enracine elle-même dans de très anciennes spéculations théologiques. La Sékina (présence divine) des Juifs*, l'endroit que Dieu habite, put prendre très vite la forme triangulaire d'une tente (en grec skènè) comme celle que Moise fit dresser, selon le livre de l'Exode, sur l'ordre de Dieu. La Trinité chrétienne s'accommode fort bien de cette symbolique que l'on retrouve à l'Orient de la Loge*, derrière le vénérable* maître* au grade* d'apprenti*, sous la forme d'un triangle équilatéral portant un œil en son centre ou le Tétragramme, les quatre lettres composant en hébreu le nom divin. L'étoile à cinq branches ou pentagramme mesure d'homme, figure au tableau* du grade de compagnon*. Formée de trois triangles recroisés, elle porte en son centre la lettre G* qui signifie « Dieu » ou « géométrie ».

Les représentations géométriques des 33 degrés de l'écossisme se sont faites fréquemment à partir d'un premier triangle central, la pointe en bas et formant les autres figures jusqu'au cercle divin. Le 260 du Rite est Écossais Trinitaire ou Prince de Mercy (L'ordre* des Trinitaires avait été créé afin de racheter les chevaliers chrétiens tombés aux mains des infidèles) et on le retrouve au 140 de Memphis (1816). Au 40, le décor comprend un triangle dans un cercle et le secret* du grade dans un triangle enfermé dans trois cercles (rituel du XVllle siècle); au 8°, c'est le cercle qui est à l'intérieur d'un triangle et l'instruction rituelle porte sur cette figure. Le 13° du Royal Arch* fait découvrir au récipiendaire le delta lumineux (la lettre grecque en majuscule est un triangle équilatéral) sur lequel Enoch « grava le nom mystérieux du Grand Architecte de l'Univers* ». Le 18º Rose Croix* présente enfin dans son décor les 3 triangles associés à 3 cercles et 3 croix.

Les instruments du métier que sont le compas* et l'équerre* se prêtent également à la stylisation triangulaire. Portés en bijou*, en sautoir*, ils désignent des Grades ou des fonctions comme vénérable maître ou surveillant. Quant à la spéculation sur les degrés des angles, elle renvoie à la symbolique des nombres* et aux réflexions « pythagoriciennes ».

Au XIXe siècle et au début du XXe, les auteurs maçonniques s'efforcent d'intégrer le symbole du triangle dans une vision comparatiste, insistant sur l'universalité du symbole, depuis les triades de la Trimourti hindoue à l'Égypte* et à la Perse Jules Boucher écrit ainsi dans La Symbolique maçonnique: «On pourrait multiplier les exemples de trinités dans la plupart des religions. » Les manuels, comme celui de Ragon (L'Orthodoxie maçonnique. 1853), donnent aux 3 points du triangle le sens de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », ou prétendent qu'ils représentent les règnes de la nature.. Dans l'interprétation hermétique donnée par Wirth* (1931), les éléments sont figurés par diverses formes de triangles parce qu'ils sont des modes de passage et des intermédiaires entre la matière première universelle représentée par le cercle et le monde fixe solidifié.

J.-P. L

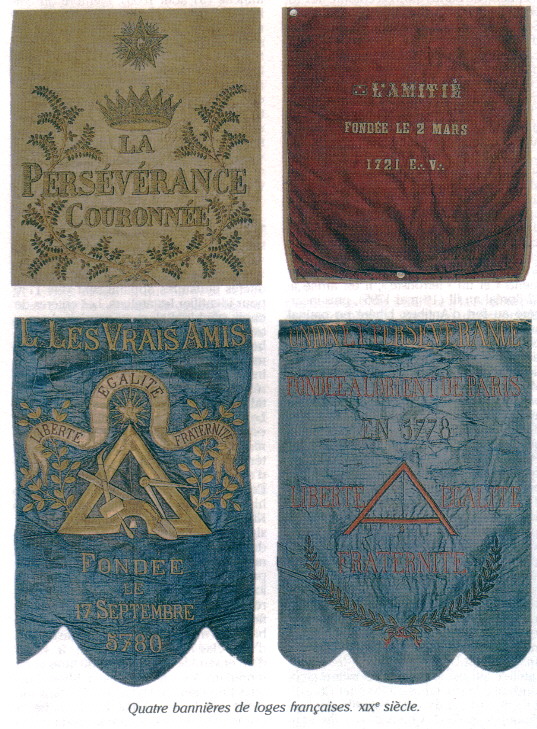

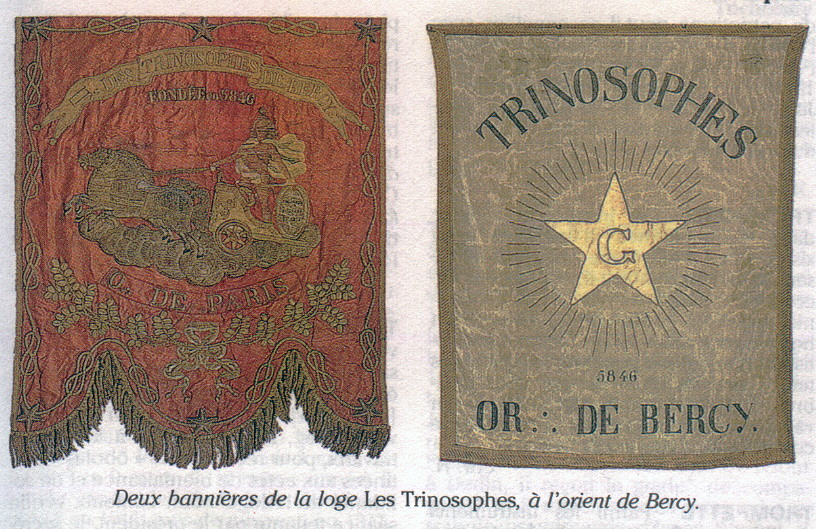

TRINOSOPHES

(Les)(1816-aprés 1850) Jean-Marie Ragon (1781-1866), chef de bureau à l'état-major général de la Garde Nationale de Paris, fonde, en 1814, avec des militaires et des employés, la loge* Les Vrais Amis; celle-ci adopte le titre distinctif Les Trinosophes le 15 octobre 1816. Il veut en faire « l'école normale de la franc-maçonnerie* » qu'il juge invertébrée; il édite la revue Hermès (18181819) et rédige divers discours réunis en 1841 dans Cours interprétatif des initiations anciennes et modernes. Cependant. en 1820, il part avec, quelques membres de l'atelier pour les États-Unis*.

(Les)(1816-aprés 1850) Jean-Marie Ragon (1781-1866), chef de bureau à l'état-major général de la Garde Nationale de Paris, fonde, en 1814, avec des militaires et des employés, la loge* Les Vrais Amis; celle-ci adopte le titre distinctif Les Trinosophes le 15 octobre 1816. Il veut en faire « l'école normale de la franc-maçonnerie* » qu'il juge invertébrée; il édite la revue Hermès (18181819) et rédige divers discours réunis en 1841 dans Cours interprétatif des initiations anciennes et modernes. Cependant. en 1820, il part avec, quelques membres de l'atelier pour les États-Unis*.