SOUFRE

SPÉCULATIF

STARCK, Johann August

STRASBOURG

STRESEMANN, Gustav

STRETTON

STRICTE OBSERVANCE

SUEDE

SUISSE

SUSSEX, Auguste Frederick

SWASTIKA

SWEDENBORG

SOUFRE

Le soufre n'est pas ce corps chimique métalloïde dont on répand la fleur sur la vigne et parfois sur les murs. Dans le cabinet de réflexion*, au Rite Écossais, il symbolise l'esprit. Aux yeux du candidat enfermé dans ce que l'on considère parfois comme l'œuf philosophal des alchimistes, le soufre est doté d'un sens ésotérique: il devient alors énergie active, ferment. Le sulphur est également principe fixe, alors que le mercure* auquel il s'associe est principe volatil. Le soufre n'est donc nullement un corps mais un principe, et il est si actif dans ses effets que Nicolas Flamel le désignait meme comme « le sperme des métaux ». Ces métaphores sont obscures mais, inspirées par le néoplatonisme, elles peuvent être plus intelligibles à celui qui les saisit dans leurs rapports tout aussi obscurs et mystérieux, à la gnose. Dans l'imagier alchimique, l'homme et la femme sont parfois représentés enfermés dans un sépulcre. Ils symbolisent alors la rencontre du fixe et du volatil, du principe mâle et du principe femelle, qui se retrouvent au sein de l'œuf philosophique, le matras. Pour échapper à cette obscurité, de nombreux rites* maçonniques invitent à comprendre ces termes dans une dimension symbolique voire métaphysique, mais en aucun cas dans une littéralité « physique » aussi désuète que verbeuse.

Le soufre n'est pas ce corps chimique métalloïde dont on répand la fleur sur la vigne et parfois sur les murs. Dans le cabinet de réflexion*, au Rite Écossais, il symbolise l'esprit. Aux yeux du candidat enfermé dans ce que l'on considère parfois comme l'œuf philosophal des alchimistes, le soufre est doté d'un sens ésotérique: il devient alors énergie active, ferment. Le sulphur est également principe fixe, alors que le mercure* auquel il s'associe est principe volatil. Le soufre n'est donc nullement un corps mais un principe, et il est si actif dans ses effets que Nicolas Flamel le désignait meme comme « le sperme des métaux ». Ces métaphores sont obscures mais, inspirées par le néoplatonisme, elles peuvent être plus intelligibles à celui qui les saisit dans leurs rapports tout aussi obscurs et mystérieux, à la gnose. Dans l'imagier alchimique, l'homme et la femme sont parfois représentés enfermés dans un sépulcre. Ils symbolisent alors la rencontre du fixe et du volatil, du principe mâle et du principe femelle, qui se retrouvent au sein de l'œuf philosophique, le matras. Pour échapper à cette obscurité, de nombreux rites* maçonniques invitent à comprendre ces termes dans une dimension symbolique voire métaphysique, mais en aucun cas dans une littéralité « physique » aussi désuète que verbeuse.

Vl. B.

SPÉCULATIF

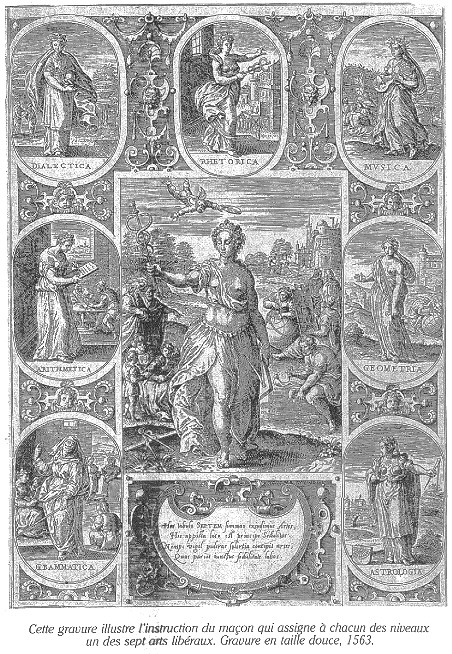

À la différence des opératifs, les spéculatifs ne se donnent plus comme finalité la construction d'édifices; avec des outils symboliques (équerre*. maillet, ciseau, compas*), ils se proposent de travailler la pierre brute pour parvenir à la pierre cubique (parfois avec pointe), taillée à angles droits, à la surface polie et aux vives arêtes. C'est en fait, un travail de l'homme sur l'homme lui-meme, pour l'améliorer et construire un temple* idéal intérieur. Parfois le terme « spéculatif " est pris en mauvaise part. Il revêt la signification d'une vue de l'esprit construction abstraite et fantaisiste qui n'entretient aucun rapport avec l'expérience. C'est ce sens péjoratif que Descartes retenait dans la première partie du Discours de la méthode:« Il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui lui importent, et dont l'événement le doit punir bientôt après, s'il a mal jugé que dans ceux que fait un homme de lettres dans son cabinet touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet, sinon que peut-être il en tirera d'autant plus de vanité qu'elles seront plus éloignées du sens commun. » Mais si la spéculation n'est pas considérée comme abstraction vaine, le moment spéculatif est précieux pour une pensée qui tente. avant d'agir, d'expliquer, de comprendre et de connaître.

Vl. B

STARCK, Johann August

(Schwerin, 1741-Darmstadt 1816) Le père de Starck était président du consistoire protestant de Schwerin. Dans l'autobiographie qu il rédige en présentant sa candidature comme professeur extraordinaire pour les langues orientales à l'université de Königsberg, Johann Starck évoque ses trois années d études de la philosophie et des langues orientales à I université de Göttingen où il a obtenu un doctorat en théologie en 1761, Saint-Pétersbourg où il a enseigné les langues orientales et l'histoire de l'Antiquité de 1763 à 1765 un voyage en Italie et en France au cours duquel il a été engagé comme interprète au département des manuscrits des langues orientales de la Bibliothèque du roi. L'abbé Picot affirmera que Starck se convertit au catholicisme à Paris en l'église Saint-Sulpice, le 8 février 1766. Le fait demeure controuvé, Bode* en cherchera en vain les traces en juin 1787.

Starck quitte Paris en août 1766 pour aller à Schwerin au chevet de son père malade et accepte une situation modeste dans une petite ville suédoise voisine, Wismar. 11 y fait la connaissance du commandant de la place, Johann von Böhnen et du baron von Vegesack. Starck, qui avait été reçu maçon en 1761 dans une loge militaire française à Göttingen, fonde avec eux, le 17 février 1767, la loge Zu den drei Löwen fille de la loge de Rostock Zu den drei Sternen, devenue le 24 janvier 1765 par patente de la 7e Province de la Stricte Observance*, mère loge* et siège du Sous Prieuré de Ratzeburg.

La découverte récente dans les archives départementales du Finistère d'un manuscrit de 1750 dans lequel on relève les noms du comte de La Tour du Pin, brigadier des armées du roi, et du «baron de Veylask... Dambourg» (le baron Friedrich von Vegesack avait été initié à la loge Saint-George de Hambourg en 1748) sur une « Liste des illustres G.M.» de Chevaliers Elus dont le rituel comprend une légende templière, apporte une confirmahon tardive mais bienvenue à la lettre du 5 août 1767 dans laquelle Vegesack affirmait avoir été reçu dans l'Ordre Templier en 1749 en France, et à celle que Starck adresse le 14 septembre 1809 à Nettelbladt* auquel il indique posséder une co pie de la patente que La Tour du Pin avait remise à Vegesack. Il semble avéré qu'à l'origine d'une partie au moins des connaiSsances de Starck en matière de chevalerie templière se trouve Vegesack. Les quatre lettres que Starck adresse de Wismar von Hund* entre le 31 mars et le 26 octobre 1767 marquent l'apparition de la branche cléricale de l'Ordre Templier dans la thématique de la Stricte Observance. Malgré un rapport défavorable de Schubart, von Hund décide d'envoyer von Prangen et Jacobi en ambassadeurs auprès de Starck à Wismar. Ils arrivent le 7 février 1768 et y restent six semaines. Le Pactum fundamentale entre les clercs et la Stricte Observance est signé le 27 mai 1772, quelques jours avant l'ouverture du Convent* de Kohlo. Son article X prévoit la remise par les clercs de copies certifiées des rituels et de l'histoire de l'ordre. La liste de ces documents, énumérée dans une lettre que Starck adresse à von Hund le 25 novembre 1770, est reproduite par Merzdorf. Une partie en est citée ou résumée par Runkel. La séparation des deux branches de l'Ordre intervient six ans plus tard au Convent de Wolfenbüttel au cours duquel le duc de Sodermanland est élu à la tête de la 7e Province.

Starck quitte Wismar à la fin de 1768 pour Saint-Pétersbourg, enseigne à Königsberg à partir de l'automne 1769 d'où il repart en mars 1777 pour Mitau, près de Riga, enseigner la philosophie au Collège académique. En 1781, il est nommé Premier Prédicateur à la cour de Darmstadt en 1811, il sera anobli Freiherr titre équivalent à celui de baron. En 1808 le jeune Nettelbladt écrit à Starck pou; lequel il éprouve une grande admiration. La correspondance inédite de Starck et Lavater* entre 1809 et 1815 a été publiée récemment par Werner Zimmermann (1994); elle apporte des révélations importantes sur les contacts maçonniques de Starck à Saint-Pétersbourg.

A. B.

STRASBOURG

(Ordonnances de) À la fin du Moyen Âge, la loge* des opératifs* de Strasbourg occupa un rôle important dans les pays de langue germanique, car c'est là que, en 1402, l'architecte* (Werckmeister) et les tailleurs de pierre* (Steinmetzen) de la loge de la cathédrale* (Œuvre Notre-Dame) se séparèrent des maçons (Mauher) et devinrent indépendants. L'Œuvre Notre Dame était la « fabrique » chargée de rassembler les fonds nécessaires pour la construction de la cathédrale: de la tutelle de l'évêque elle était passée sous la juridiction de la ville au XIIIe siècle.

Après les Statuts de Ratisbonne* (1459) et les assemblées de Spire (les 9 et 23 avril 1469) qui confirmèrent les constitutions de la confraternité, notamment l'indépendance des tailleurs de pierre d es au très maçons et l'extension de la juridiction de la Grande Loge de Strasbourg (Haupthütte) sur toutes les loges d'Allemagne, les Ordonnances de Strasbourg (1563) mirent de l'ordre dans les Statuts des maçons libres d'Allemagne.

En raison de leur longueur, elles complètent et renouvellent les Statuts de 1459. Les articles relatifs au secret* le montrent bien. L'article 13 dit en substance: « Aucun maître*, surveillant, ou compagnon* n'enseignera à quiconque, qui n'est pas de la corporation, à faire extraits de l'épure de base.» On fait référence ici à la méthode pour passer du plan à l'élévation. Toutes les projections se faisaient sur un meme plan où les renseignements indiqués permettaient de « voir » la projection en hauteur ou élévation. La technique est d'ailleurs dévoilée, vers la fin du XVe siècle, par l'architecte Mathias Rorickzer dans son Petit Traité sur la rectitude des pinacles, bien qu'il soit formellement interdit de le faire. Mais d'autres articles, comme l'article 54, donnent des précisions nouvelles sur le secret. Relativement aux apprentis* qui ont « fini leur temps » d'apprentissage et qui sont déclarés « libres », l'article fait référence à des « signes* de reconnaissance » et au serment* de ne jamais les dévoiler à quiconque ne fait pas partie de la confrérie*. Ce sont un salut (Cruss), des mots de reconnaissance (Workzeicher) et une façon de serrer la main (Schenk) qu'il fallait ne jamais dévoiler. L'apprenti s'engageait à ne pas divulguer les mots sacrés du salut, maître et compagnons à le protéger des étrangers. On a donc toute une série de pratiques que l'on retrouve dans la francmaçonnerie* moderne.

En outre, les Ordonnances obligent à suivre une vie chrétienne plus marquée qu'auparavant: «Tous ceux qui ne s'acquittaient pas des devoirs de la religion, qui menaient une vie libertine ou peu chrétienne ou qui étaient reconnus infidèles à leur épouse, ne pouvaient être admis dans la société ou en étaient exclus avec défense à chaque frère, maître ou compagnon, d'avoir quelques rapports avec eux. »

Le livre des statuts devient le « gardien » du métier et chaque maître de loge doit conserver scrupuleusement le livre de la société par devers lui afin que personne ne puisse en transcrire les règlements.

J.-Fr. B.

STRESEMANN, Gustav

(Berlin, 18781929) Homme politique allemand, fils d'un marchand de bière en gros, Gustav Stresemann fait ses études à Berlin et Leipzig. Élu député au Reichstag à 28 ans orateur brillant président du Parti national libéral en 1917, il fonde le Parti populaire allemand en 1918. A la tête d'une grande coalition, il devient chancelier du Reich en même temps que ministre des Affaires étrangères d'août à novembre 1923. Il conserve ce portefeuille dans les cabinets suivants jusqu'à sa mort. Sa poli tique de réconciliation avec les Alliés lui vaudra le prix Nobel de la paix qu'il reçoit avec Briand en 1926.

(Berlin, 18781929) Homme politique allemand, fils d'un marchand de bière en gros, Gustav Stresemann fait ses études à Berlin et Leipzig. Élu député au Reichstag à 28 ans orateur brillant président du Parti national libéral en 1917, il fonde le Parti populaire allemand en 1918. A la tête d'une grande coalition, il devient chancelier du Reich en même temps que ministre des Affaires étrangères d'août à novembre 1923. Il conserve ce portefeuille dans les cabinets suivants jusqu'à sa mort. Sa poli tique de réconciliation avec les Alliés lui vaudra le prix Nobel de la paix qu'il reçoit avec Briand en 1926.

Le jour de son 45e anniversaire le 10 mai 1923, il adresse au Grand Maître de la Grande Mère Loge Nationale Aux Trois Globes, le pasteur Karl Habicht, une lettre demandant à être reçu franc maçon et il est initié le 22 juin suivant deux mois avant son accession au pouvoir, par la loge Friedrich der Grosse dont Habicht est également vénérable*. Stresemann n'occupera jamais quelque fonction maçon nique que ce soit, mais il exprime son indignation par écrit auprès de Habicht, le 26 juin 1924, après avoir entendu la veille, au cours de la fête* de la Saint Jean de leur Grande Loge, le discours tenu par le Grand Orateur Rosbach. Stresemann estime non seulement que la fête la plus importante de la franc-maçonne rie devrait se tenir à l'écart de la politique, mais que, de surcroît, l'orateur avait gravement insulté les hommes qui en leur âme et conscience avaient voté en faveur du traité de Versailles et ceux qui faisaient partie de l'actuel gouvernement Il pose la question de savoir si les instances dirigeantes des Trois Globes avaient eu connaissance de ce texte à l'avance et s'il avait reçu leur approbation. Il s'élève vivement contre ce discours aux relents racistes. L'incident n'aura pas de suite après que Habicht aura assuré Stresemann qu il partageait sa réprobation.

Dans son dernier discours devant la Société des Nations* le 9 septembre 1929, Stresemann constatait que le progrès avait permis d'abréger de vingt jours la distance séparant Tokyo de la Bavière, mais que le voyageur qui parcourt l'Europe se voit à chaque instant arrête par une douane ou par une frontière. Et il posait publiquement la question: « Où est la monnaie européenne, le timbre-poste européen ? »

Dans l'éloge funèbre qu'il publie dans la presse à la mort de son ami Stresemann, le Grand Maître Habicht déclare que le ministre des Affaires étrangères le consultait avant de prendre une décision importante. Habicht démissionne de ses fonctions, le 10 mars 1933.

A. B.

STRETTON

: voir Opératifs

STRICTE OBSERVANCE

STRICTE OBSERVANCE

[TEMPLIÈRE] La Stricte Observance pose des problèmes considérables à l'historien. Sur le plan des faits, son histoire est mal connue car la plupart des documents qui s'y rapportent ne sont pas facilement accessibles ou bien ont disparu. Sur celui des idées, elle est souvent considérée comme l'œuvre d'hommes crédules au mieux, malhonnêtes au pis et dans l'un ou l'autre cas, comme une forme de déviante du point de vue maçonnique. Elle a donné naissance à l'Ordre aujourd'hui florissant des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte dont les organismes directeurs sont nationaux dénommés « Grand Prieuré ». Le plus ancien de ces Grands Prieures, celui d'Helvétie, fut installé à Bâle en 1779. A l'occasion du deuxième centenaire de cet événements son Grand Prieur Adjoint, dans l'Ordre Eques a vera Traditione écrivait il y a vingt ans: « Aujourd'hui notre Ordre compte quelque 220 membres. On peut, certes, estimer ce nombre modeste. Mais le RER [Rite Écossais Rectifié*] n'a jamais été hanté par le désir de rassembler les « gros bataillons " et il n'a jamais fait sien le slogan, fort répandu il y a quelques années, « Nous sommes le nombre, ayons la force !». Pour nous, nous croyons fermement qu'il doit rester élitaire, meme si ce terme n'a pas bonne presse dans notre monde actuel. Il va bien sans dire qu'il ne cherche pas à réunir une élite fondée sur la richesse matérielle ou la situation sociale. Nous entendons par là rassembler ceux qui sont, du fond de leur cœur, décidés à poursuivre librement leurs recherches et à perfectionner leur être intérieur pour en vouer le fruit, chaque fois qu'ils le peuvent, au soulagement de l'humanité comme le prescrit le Code des Règlements de l'Ordre des C.B.C.S. »

La franc-maçonnerie organisée en Grande Loge à Londres en 1717 avait abouti vers 1730 à un système en trois grades* dont les deux thèmes fondamentaux étaient l'identification de la loge avec le Temple de Jérusalem, motif emprunté aux maçons opératifs et une légende à l'origine inconnue, celle du meurtre de l'Architecte du Temple. Ensuite, en Angleterre comme dans la plupart des pays où ce premier état du système fut exporté, il se développa de manière diverse: dès 1735, en Angleterre apparaissent des Maîtres Maçons Écossais, puis l'Ordre Heredom de Kilwinning* et l'Arc Royal mais les premiers semblent avoir disparu vers 1756, L'ordre de Kilwinning quittera l'Angleterre pour s'établir à Edimbourg* vers 1760 et devenir l'actuel Ordre Royal d'Écosse, l'Arc Royal sera incorporé aux grades symboliques en 1813. Par contre, en Europe continentale, où des grades isolés font également leur apparition, ils s'organisent en systèmes dénommés « rites » ou « Ordres ».

Il en est ainsi de la Stricte Observance dont l'originalité est d'avoir considéré les quatre grades reçus de France ou d'Angleterre comme une préparation à deux autres grades dont le thème central est la notion de chevalerie. Son histoire documentaire commence le 24 juin 1751, avec la fondation de la loge Aux Trois Colonnes à Kittlitz à une soixantaine de kilomètres à l'est de Dresde. Les circonstances sont brièvement rapportées dans le premier registre de la loge qui comprend les procès-verbaux en allemand de 14 réunions tenues jusqu'au 25 juillet 1754 et le tableau en français de ses 20 premiers membres avec leur état civil les dates auxquelles ils avaient reçu des grades maçonniques et, lorsqu'ils recevaient celui de Compagnon, les noms français de chevaliers qui leur étaient attribués. Cet usage n'a pas été propre à la seule loge de Kittlitz, il se rencontrait fréquemment alors en Allemagne*.

Le premier procès-verbal de ce registre est daté à son début «En l'année 5751 le 13/24 juin » la double expression de la date en nouveau et en ancien style reflète l'usage alors en vigueur en Angleterre où le calendrier grégorien ne fut introduit qu'en 1752 (datation*). Il se termine ainsi: « Accompli selon les formes requises et les usages propres à l'Ordre éminent, ce dont témoigne comme maçon, en loge ouverte, St Jean 5438, [signé] Chevalier du Lion rouge, secrétaire. » On relève ici l'apparition du mot « Ordre* » et du nombre 5438 première utilisation comme de l'un des codes propres à la stricte Observance. La loge est ouverte par 5 le chevalier de l'épée d'or (Ritter vom goldenen Dagen), ancien Maître de la Loge des Étrangers à Paris » avec l'aide du « chevalier du Lion rouge ». Le tableau du registre révèle leur identité: Carl Gotthelf von Hund* et Wolf Christian von Schönberg, Conseiller de guerre de S. M. le Roi de Pologne et Électeur de Saxe, né à Bautzen le 2 mars 1727 », reçu maçon puis fait maître Écossais à la loge de Naumburg qui « prit le nom de Chevalier du Lion rouge l'an 1750 ».

La matricule rédigée en français de la loge Aux Trois Marteaux de Naumburg bourgade située à 150 kilomètres à l'ouest de Dresde, rapporte que la loge avait été fondée par le baron de Tanner et par Conrad Jacob Schmid « selon la patente du Grand naître du 8me juillet 1749 ». Elle donne les noms, dates et lieux de naissance ainsi que les noms français de chevaliers des 51 membres en majorité des jeunes militaires qui y furent reçus jusqu'en septembre 1755. Ses rituels comprenaient quatre grades, le dernier étant celle de Maître Écossais. Von Hund annonce immédiatement la création de la loge de Kittlitz à celle de Naumburg, laquelle lui répond le 5 juillet 1751 par une lettre signée Jacques Chevalier du Marteau d'or (Conrad Jacob Schmid) maître en Chaire George Chevalier de la Colonne (Ernst Johann Georg Schmid) et Henry Chevalier de la Pierre (Johann Heinrich Braun) surveillants, et Guillaume Chevalier de I Étoile (Johann Wilhelm Mylius) secrétaire. Elle annonce que le Maître de la loge de Naumburg devant sous peu se rendre à Dresde, il se permettra de rendre visite à celle de von Hund (les procès-verbaux de Kittlitz témoignent de sa présence le 8 septembre suivant). À cette réponse dont le texte prouve que ses signataires n'avaient jamais rencontré von Hund auparavant, est joint le double d'une lettre que la loge de Naumburg adresse à l'un de ses membres actuellement en Lusace le chevalier du Cadran (Friedrich Christian Öchlitz), pour le charger de communiquer à ceux de Kittlitz « certaines choses que nous ne vous demandons pas de garder secrèteS -sinon à l'égard de toute autre loge qu ce soit et quel que soit son nom-puisque nous attendons le même engagement de votre part ». Öchlitz, âgé de 27 ans et Maître Écossais, devient le 25 juillet 1751 Second Surveillant de la loge de Kittlitz, et meurt moins de deux ans plus tard.

Les expressions utilisées par Jacob Schmid dans la lettre qu'il adresse le 19 décembre 1751 à von Hund (« Chevalier de l'Epée, de l'Ordre éminent du Saint Temple de Jérusalem Grand Maître Provincial entre l'Elbe et l'Oder») pour le remercier de l'avoir nommé Sous-Prieur de Droysig (l'un des quatre sous-prieurés dont se compose la VIIe Province) révèle l'organisation nouvelle et un vocabulaire original apparemment conçus en quelques mois: Schönberg est «Prieur » à Unwürde où se trouve « le Grand Chapitre de Sonnenburg», Naumburg est dénommé (( Strassberg ». D'après la plus ancienne matricule de l'Ordre, la loge de Naumburg a fourni à von Hund les premiers membres de son Chapitre Provincial: Schönberg les lieutenants Georg et Jacob Schmid qui sont frères de sang, et le lieutenant Johann Wilhelm Mylius ont été reçus en 1751, le Major de la Garde des Grenadiers à Cheval Friedrich Anton Vitzthum von Eckstadt (dont le frère Johann August, capitaine d'infanterie, est depuis 1744 affilié à la loge St Martin de Copenhague), le capitaine Johann Heinrich Braun, Johann Friedrich Voigt et le conseiller Ernest Gottlob von Kiesenwetter l'année suivante.

Georg Schmid rédige des Règles que von Hund approuve le 15 janvier 1752. Le début de ce texte, intitulé « Ce qu'un franc-maçon doit penser de la maçonnerie» reflète l'état d'esprit des très jeunes fondateurs de la Stricte Observance-son auteur avait 27 ans, von Hund 29: « L'adhésion à la franc-maçonnerie peut provenir d'incitations bien différentes, ces incitations détermineront le zèle et la conduite d'un Frère nouvellement reçu. Certains viennent à l'Ordre mus par un respect particulier qu'ils ressentent à son égard, ils y voient tant d'hommes raisonnables unis entre eux, cela leur plaît, et ils souhaitent faire partie de cette chaîne. Ce motif-là est le plus beau de tous. »

Les premiers documents de la Stricte Observance remontent aux années 1753-1755, telles les 20 propositions, intitulées Proponenda, destinées à être soumises à la prochaine réunion du Chapitre Provincial. L'expression « Ordre Intérieur » y apparaît pour la première fois (§ 2) et il y est stipulé qu'aucun chevalier ne pourra être élevé à la dignité de Commandeur s'il ne maîtrise au moins une langue étrangère en plus du latin ou du grec (§ 4). Ou bien d'autres Proponenda, datées du 26 février 1754, qui devaient être discutées au Chapitre Provincial qui se réunit à Unwürde du 6 mars au 16 avril 1754. L'une d'elles prévoyait que le « Ceremoniel » pour la réception des Novices devait être rédigé (§ 15). Or « Le Noviciat », texte provenant des archives de Lyon* et reproduit dans Archives secrètes de la franc-maçonnerie de Steel-Maret en 1754, comprend des passages identiques au plus ancien état connu du rituel de Novice de la Stricte Observance. Est-il alors parvenu aux maçons de Lyon ou leur fut-il transmis lorsque l'Ordre y fut officiellement établi vingt ans plus tard ? Nous ne le savons pas. Singulièrement, les deux séries de Proponenda font fréquemment référence à des réponses reçues du « Grand Maître de tous les Templiers » aux questions posées par le Grand Maître Provincial von Hund. Et une circulaire de 1754 fait état d'un décret daté du 25 novembre précédent, pris à Londres par le Suprême Conseil (Vermittelst Decreti supremi Consilii, d d London). On trouve aussi chez Schröder* l'énumération des documents contenus dans le « Livre Rouge ", qui fut distribué dix ans plus tard aux nouveaux Chapitres, précédée de la liste nominative, entièrement rédigée en latin, des sept membres du Chapitre Provincial de 1754 et de leurs titres. Le mot Eques apparaît ici pour la première fois.

L'activité du Chapitre Provincial est interrompue par la guerre de Sept Ans. Lors que celle-ci est terminée apparaît en Saxe un personnage singulier du nom de Johnson. Né vers 1726, soldat puis déserteur il arrive à Prague en 1752 où il devient maçon. On trouve sa trace en Autriche* où il convainc Marie-Thérèse qu'il connaît la pierre philosophale, à Strasbourg, à Leipzig, en Italie*, et finalement à Innsbnuck où il échoue en prison. Devenu gardien des faisans du prince d'Anhalt Bernburg, il se présente à la loge Aux Trois Roses de léna où, en 1758, il fonde un chapitre « sublime » aux tendances alchimiques. Pendant la guerre, il est passé par Altona Francfort et Berlin. Lorsqu'il revient à léna au mois de septembre 1763, il se présente comme Grand Prieur de l'Ordre du Temple de Jérusalem, Eques a Leone magno, arrivant d'Écosse* et déclare que les nouvelles constitutions reçues de Berlin par le Chapitre sont sans valeur. Puis il convoque à léna des représentants de tous les Chapitres créés en Allemagne par Rosa au nom de la Mère Loge de Berlin en leur ordonnant d'apporter leurs rituels et leurs Constitutions qu'il fera brûler au milieu du temple au son des trompettes et des roulements de tambour.

L'arrivée de Johnson est annoncée le 12 octobre 1763 à von Hund qui ne demande qu'à être convaincu qu'il s'agit d'un authentique envoyé du Grand Chapitre de Londres, ainsi que le prouve la lettre que le Chapitre d'Unwürde adresse à celui de léna le 31 octobre en demandant si le Grand Prieur est bien muni d'un pouvoir extraordinaire émis par le «Consilii supremi ordinis et suorum superiorum ». Le 13 novembre, von Hund écrit à Johnson en lui posant des questions précises:

Qui est actuellement le Grand Maître ?

Qui est le chef de la Vlile Province ?

Johnson répond qu'il ne pourra donner certaines indications que de vive voix. Von Hund lui adresse une nouvelle lettre le 23 décembre 1763. « Très reverend, très Noble et très honoré Frère, [...] je mets la main à la plume pour assurer Votre Reference que je ferois de mon coté le possible pour resserrer les nœuds de l'union que nous nous proposons reciproquement et que je donnerons volontiers les mains à tout ce qui peut contribuer aux avantages réelles du très haut Ordre. Soyez persuadez très cher et noble frère, que pour mon particulier je suis prêt à sacrifier mes droits et prérogatives au bien être de l~Ordre. que je reconnaîtrais avec plaisir un égal. même un supérieur en Vous, pourvu que les règles que nous professons et nos Usages que l'antiquité à rendues sacrée à mes frères n'en pâtissent pas. [...] Vous serez convaincu de la bonté de notre système (j'ose m'en flatter) s'il plaisoit à Votre Reference d'accepter une entrevue [...]. » Les deux hommes se rencontrent en mai 1764 à Altenberg en présence des représentants d'une dizaine de chapitres constitués par Berlin qui se sont laissé abuser par Johnson. Les lettres que Johnson avait adressées à von Hund avaient en fait été rédigées par son « Cancellarius ordinis superioris » le jeune baron Johann Ludwig von Bechtoldsheim. Leur ton avait pu tromper von Hund, mais non un face-à-face. La tragi-comédie ne dura que quelques jours: démasqué, Johnson s'enfuits il est rejoint et meurt à la Wartburg dans la cellule qu'avait occupée Luther. Comme aucun procès-verbal ne fut tenu à Altenberg, les déclarations attribuées à von Hund par nombre d'historiens relèvent de l'imagination. Ce n'est que par les lettres écrites en 1801 à son fils par Bechtoldsheim, Eq. a Trabibus albis, que l'on connaît les événements d'Altenberg de première main.

La décennie suivante voit l'apogée de la Stricte Observance en Europe. Les douze membres du nouveau Chapitre Provincial comprennent ceux de 1754 (sauf Georg Schmid mort en 1757), plus Hartitsch de la loge de Naumburg, le riche lieutenant-colonel Gersdorf à qui appartient la moitié de Kittlitz et que von Hund a armé en 1754, le lieutenant colonel von Pracht qui représentait à Altenberg la loge Aux Trois Étoiles Couronnées de Prague, constituée l'année précédente par von Hund « en vertu des pouvoirs qu'il avait reçus d'Angleterre du Très Respectable Grand Maître », Bechtoldsheim qui a contribué à la déroute de Johnson, et trois nouveaux chevaliers que von Hund a armés: Lyncker, Heinitz et Schubart. Ce dernier, nommé aussitôt Visiteur Général de la VIIe Provence, va se révéler un voyageur infatigable et un organisateur de génie. Il convertit à la Stricte Observance la plupart des loges allemandes, à commencer en octobre 1764 par la Loge Mère Aux Trois Globes de Berlin qui l'a élu un an plus tôt Député Grand Maître, la loge écossaise «Die vier strahlenden Sternen " (Les Quatre Étoiles Flamboyantes) de Copenhague à laquelle il apporte le rituel d'écossais Vert en mars 1765 et un homme exceptionnel, le médecin Zinnendorf* .

En 1767, après avoir reçu de Wismar la première lettre de Starck* et l'acte du 2 juillet rédigé en latin par lequel les Clercs le reconnaissent pour Maître Provincial von Hund décide contre l'avis de Schubart, de lui envoyer deux ambassadeurs: son Eq. a latere Franz von Prangen accompagné par le très jeune Secrétaire de l'Ordre, Carl Heinrich Ludwig Jacobi. Le 10 février 1768 Prangen signe au nom de la VIIe Province un traité provisoire avec Starck. Le 6 juin suivant, Schubart adresse aux Préfectures une lettre circulaire dans laquelle il annonce qu'il démissionnera de toutes ses charges au prochain Convent qu'il souhaite voir convoqué dans les délais les plus brefs. La réaction venimeuse de Bode*, adressée aux Préfectures le 21 octobre, incite Schubart qui vient de faire un riche mariage à cesser toute activité au sein de l'Ordre. En novembre 1770, Starck adresse à von Hund Les Actes des Clercs comprenant une version complétée de l'Historia ordinis et les rituels des Novices et du Canonicat. Quelques jours avant le Convent tenu du 4 au 24 juin 1772 à Kohlo chez Friedrich Aloysius, comte de Bruhl (Eq. a Cladio ancipitl), von Hund signe le Pactum funda mentale qui règle les rapports entre la VIIe Province et les Clercs. Le Convent élit Ferdinand, duc de Braunschweig* Magnus Superior Ordinis, Grand Maître de toutes les loges écossaises, renonçant ainsi aux Supérieurs Inconnus, désigne un nouveau Chapitre Provincial et ratifie le Pacte.

La loge La Candeur venait alors d'entrer en relation avec la Stricte Observance. Von Hund envoie son visitator specialis le baron von Weiler (Autriche*) installer le Directoire de la Ve Province (Bourgogne) à Strasbourg en septembre 1773, puis celui de la IIe Province (Auvergne) à Lyon en juillet 1774 et « le Grand Prieuré de Montpellier, dépendant de la Province d'Occitanie » le 3 octobre suivant. Vingt quatre participants réunis au Convent de Braunschweig du 23 mai au 6 juillet 1775 discutent des rapports avec les Clercs, de la légitimité de la création des Provinces françaises et des pouvoirs personnels de von Hund qu'une commission de quatre membres déclare sur procès-verbal ne pas mettre pas en doute. En octobre 1775. Weiler installe le Directoire de Turin et remet aux frères italiens un document résumant l'organisation des grades et des classes de la Stricte Observance: « L'Ordre Intérieur, voilé sous le nom de Directoire Écossais, est composé de trois grades qui en font partie, et dont le dernier est le complément. Savoir: 1° celuy d'écossais Vert qui commence à en dévelOpper les symboles, mais par lequel l'Ordre ne s engage point à l'avancement de celuy qui y est admis, et peut le laisser là pendant toute sa vie; il faut avoir pour obtenir ce grade au moins vingt cinq ans bien certifiés en cas de doute. L'intervalle de ce grade au suivant sera d'un an, et tout au moins six mois pour un sujet d'un âge avancé. 2° celui de Novice qui donne au candidat des notions fort claires sur l`Ordre, sans luy en découvrir encore le but et le secret. Ce grade est pour exciter ses réflexions, connaître ses dispositions, et enfin prouver sa vocation; il faut avoir au moins vingt sept ans pour y être admis, et dans ce cas le Noviciat est strictement de trois ans, il peut être réduit à un an, avec le suffrage unanime du Grand Chapitre Provincial, en cas de nécessité. 3° Le grade de Chevalier qui donne une connaissance complette de l'origine, des vicissitudes de l'État actuel et du but de l'Ordre. Il faut trente ans accomplis et bien certifiés pour y être admis, il faut que le Novice produise un certificat authentique en sa faveur, ou l'attestation de son Maître des Novices, qu'il a fait son tems et qu'il s'est rendu digne de la faveur qu'il demande, dont on luy fera sentir toute l'importance. » L'article 15 des Règlements Généraux précise la place de la classe des Profès, ajoutée en 1770: « L`Ordre des Chevaliers ecossois se divise en six classes distinctes, savoir celles des Chevaliers, Socii, Ecuyers, Clercs, Servans d'Ammes, et Valets d'Armes. Les connoissances de l'Ordre sont absolument complettes, et les memes pour les cinq Premières; chacune des classes de Chevaliers, d'Ecuyers, et Servans d'armes se divise encore en deux autres savoir de ~fès et non Profès. On appelle Profès ceux qui ont fait leur dernière Profession appelée majeure; cette Profession n'est point un Grade qui augmente les connoissances~ mais un acte libre et uniquement à la volonté de celuy qui la fait, par lequel il s'engage irrevocablement envers l'Ordre, à en observer toutes les Loix, regles, et Statuts, et à une obéissance entière envers ses chefs. »

Après la mort de von Hund, survenue le 8 novembre 1776, l'« Ebauche d'un plan d'Union entre les Chapitres de l'Ordre du Saint Temple de Jérusalem établis dans le Royaume de Suède et ceux d'Allemagne " est rédigé le 12 juin 1777 à Hambourg. Le duc Carl de Sodermanland était Maître de l'Ordre en Suède depuis trois ans. Les envoyés de Stockholm remettent une copie de leurs rituels aux députés de la VIIe Province ainsi que la déclaration faite en français le 28 avril précédent par le duc au Chapitre illuminé, déclarant illégale la patente adressée par Eckleff* à Zinnendorf, en vertu de laquelle ce dernier avait fondé la Grande Loge Nationale d'Allemagne. Cette déclaration était la bienvenue, car la conférence réunie à Berlin en octobre 1773 pour réconcilier la Stricte Observance avec cette Grande Loge concurrente s'était soldée par un échec. Le duc Carl est élu Grand Maître de la VIIe Province le 17 août 1778 au Convent de Wolfenbuttel au cours duquel les Clercs quittent la Stricte Observance. Après avoir été installé in absentia à Braunschweig le 11 decembre 1779, et en vertu de sa qualité de Magnus Visitatorgeneralis Ordinis le duc Carl décide de restaurer la IXe Province comprenant la Suède, la Finlande et la Russie. Cette décision et son installation comme Grand Maître Provincial à Stockholm le 15 mars 1780 donnent lieu à un échange de lettres acerbes avec le duc de Braunschweig, Magnus Superior Ordims, et aboutissent le 28 mars 1781 à la démission du duc Carl de la charge de Grand Maître de la Vll Province.

Entre temps, les représentants des Provinces françaises, réunis à Lyon en Convent des Gaules à la fin de l'année 1778, en apportant des changements essentiels à l'ensemble des textes que Weiler leur avait apportés cinq ans plus tôt avaient donné naissance au Régime (ou Rite) Écossais Rectifié. Ils avaient modifié le siège des Prieurés de la Province de Bourgogne tels que les prévoyait l'ancienne Matricule et élevé la Préfecture de Zurich au rang de Prieuré d'Helvétie qui fut installé le 14 août 1779 (Suisse*). Le Convent avait également adopté de nouveaux rituels pour les « quatre grades Symboliques de la Franc-Maçonnerie » et deux nouveaux textes, le « Code Maçonnique des Loges Réunies et Rectifiées de France " et le Code Général des Règlements de l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte ». Au Convent de Wilhelmsbad en 1782, ces transformations furent approuvées sans que leur adoption soit imposée aux Loges Réunies d'Allemagne. Le Convent décida d'abandonner le nom de Stricte Observance sa chronologie propre et une partie de ses traditions.

L'Ordre périclita après la mort du duc Ferdinand décédé le 3 juillet 1792. Entré en sommeil en 1790 en France, il se réveillait sous l'Empire. Mais la Préfecture établie à Besançon en 1808, réveillée en 1840 sous forme de Comité d'Administration Provincial formé par le Chapitre de Bourgogne pour l'expédition des affaires relatives au gouvernement de la 5e Province, s'éteignait peu après. En 1885, la Préfecture de Zurich décidait de se dissoudre. De Genève, alors seule Préfecture demeurée en activité partira en 1910 la renaissance du Régime Écossais Rectifié.

A.B.

SUEDE

: voir Rite Suédois

SUISSE

Le canton de Berne est le premier des treize cantons de la Confédération helvétique à voir apparaître une loge. Sise à Lausanne, elle est constituée avec le n° 187 par la Grande Loge d'Angleterre le 2 février 1739 O. S. (Old Style), c'est-à-dire le 13 février 1740. Cette loge, en même temps « Vénérable Grande Loge Provinciale», se dote d'un « Livre des Constitutions et Reglemens Generaux » approuvé le 30 décembre 1741 dont la Préface donne de la franc-maçonnerie une définition remarquable pour l'époque: « Les Hommes dans tous les tems & dans tous les Âges ont été partagés en matière de Religion & de Gouvernement [...]. Les Fondateurs de notre Ordre, gens sensés & au dessus des préjugés Vulgaires, comprirent des lors, qu'il étoit impraticable de ramener les hommes a un meme point de Doctrine, mais que leur différence a cet égard n'empechoit pas qu'il n'y eut dans toutes les diverses Religions & sectes des semences de Vertus Morales & des Principes d'honneur & de probité; Ce qui les porta a former une Societé, exclusive uniquement, pour les personnes chez qui ces heureuses dispositions ne paroissoient pas ou qui les dementoient par leur Conduitte; Mais seroit ouverte indifféremment a tout individu jugé honnête Homme, de quelque Religion quil put être. [...] Chacun est engagé a avoir un grand respect pour sa Religion particulière, & agir comiquement aux Lumières de sa Conscience.» A Berne meme, une loge existait en 1741, deux en 1744. La franc-maçonnerie fut interdite par les autorités bernoises le 3 mars 1745. A Neuchâtel, qui appartenait depuis 1707 à la Prusse, la Mère Loge Aux Trois Globes constitue la première loge de la ville sous le titre distinctif Aux Trois Étoiles Flamboyantes le 9 mai 1743, sur la requête de Jacob Perret, maire de La Chaux-de Fonds.

Le canton de Berne est le premier des treize cantons de la Confédération helvétique à voir apparaître une loge. Sise à Lausanne, elle est constituée avec le n° 187 par la Grande Loge d'Angleterre le 2 février 1739 O. S. (Old Style), c'est-à-dire le 13 février 1740. Cette loge, en même temps « Vénérable Grande Loge Provinciale», se dote d'un « Livre des Constitutions et Reglemens Generaux » approuvé le 30 décembre 1741 dont la Préface donne de la franc-maçonnerie une définition remarquable pour l'époque: « Les Hommes dans tous les tems & dans tous les Âges ont été partagés en matière de Religion & de Gouvernement [...]. Les Fondateurs de notre Ordre, gens sensés & au dessus des préjugés Vulgaires, comprirent des lors, qu'il étoit impraticable de ramener les hommes a un meme point de Doctrine, mais que leur différence a cet égard n'empechoit pas qu'il n'y eut dans toutes les diverses Religions & sectes des semences de Vertus Morales & des Principes d'honneur & de probité; Ce qui les porta a former une Societé, exclusive uniquement, pour les personnes chez qui ces heureuses dispositions ne paroissoient pas ou qui les dementoient par leur Conduitte; Mais seroit ouverte indifféremment a tout individu jugé honnête Homme, de quelque Religion quil put être. [...] Chacun est engagé a avoir un grand respect pour sa Religion particulière, & agir comiquement aux Lumières de sa Conscience.» A Berne meme, une loge existait en 1741, deux en 1744. La franc-maçonnerie fut interdite par les autorités bernoises le 3 mars 1745. A Neuchâtel, qui appartenait depuis 1707 à la Prusse, la Mère Loge Aux Trois Globes constitue la première loge de la ville sous le titre distinctif Aux Trois Étoiles Flamboyantes le 9 mai 1743, sur la requête de Jacob Perret, maire de La Chaux-de Fonds.

À Zurich, où la franc-maçonnerie ne fut jamais interdite, la loge La Concorde. composée de 10 membres, était en rapport avec L'union de Francfort-sur-le-Main. Dans une lettre, lue à Francfort le 20 janvier 1744, elle annonce qu'une loge va se constituer à Bâle avec l'accord des loges de Valenciennes et de Maubeuge auxquelles elle a communiqué les renseignements que lui avait transmis James de la Cour, Secrétaire de Francfort, au sujet des loges de Berlin et de Saint-Pétersbourg. Le 3 février, Bâle adressait la liste des I l membres de sa loge à Francfort. L'ancien vénérable Steinheil chargé de rédiger la réponse et surpris par la formule «Monsieur et très cher frère » par laquelle débutait la lettre de Bâle, exprima le désir de connaître le titre distinctif de la nouvelle loge et demanda si elle avait été constituée régulièrement. Il ne reçut jamais de réponse.

Vingt ans plus tard, un négociant et conseiller balois, Andreas Buxtorf, est reçu dans la Stricte Observance* à Francfort-sur-le-Main par la loge Aux Trois Chardons, fondée par Schubart le 16 février 1767, et en reçoit des constitutions pour créer une loge qu'il dénomme Libertas Le 21 février 1768, il en annonce l'ouverture à Diethelm Lavater*, Fr ab Aescu/apio, qui avait été armé par Schubart un an plus tôt à Leipzig. Ces deux frères vont jeter ensemble les fondations de la Stricte Observance en Suisse. Lavater apprend à Buxtorf que La Discrétion a été fondée le 13 août 1771 à Zurich par des membres de la Grande Loge de Genève*. Buxtorf incite Lavater à convertir cette loge à la Stricte Observance. Dès que les fondateurs sont retournés à Genève, Lavater exerce son prosélytisme. Invité comme orateur le 24 juin 1772, son discours a un succès immédiat: il crée une loge écossaise le 15 juillet et, deux jours plus tard La Discrétion lui demande de devenir son vénérable. Lavater en informe aussitôt Schubart. Or celui-ci vient de recevoir de la Vlle Province réunie au Convent de Kohlo une lettre prenant officiellement acte de la démission de toutes ses charges qu'il avait annoncée dans sa lettre circulaire du 6 juin 1768. Dans la réponse qu'il adresse à Lavater, Schubart ne l'informé aucunement de cette situation et le place au contraire devant l'alternative suivante: « Voulez-vous mon Frère vous et vos Frères, dépendre de ce Heermeister [von Hund * ], vous trouver sous sa souveraineté, vous engager à lui obéir aveuglément sans restrictions et à lui payer des redevances, alors je vous conseille de ne vous adresser qu'à lui. [Ou bien] voulez vous une Préfecture bien organisée par moi, totalement libre et indépendante en harmonie avec votre situation nationale ? » Schubart laisse entrevoir à Lavater la création d'un Sous-Prieuré et meme d'une Province dont il serait nommé Grand Maître. Lavater accepte et crée le 12 décembre la Préfecture de Zurich. Schubart lui adresse au début de 1773 une copie du « Livre rouge » et des rituels des 5' et 6e grades. Nägelin, vénérable fondateur de La Discrétion, est armé par Lavater le 4 avril, Buxtorf et son ami balois Burckhardt, le 13 mai. Depuis que Lavater la dirige, la loge de Zurich travaille en allemand et a pris le nom de Zur Bescheidenheit, en latin Modestta. Pour concrétiser l'union des commanderies de Zürich et de Bâle, des médailles sont gravées avec l'inscription Modestia cum Libertate et Libertas cum Modestia. La Discrétion quitte officiellement la Grande Loge de Genève au début de 1776.

Deux ans plus tard, la Commanderie de Bâle interrompt ses travaux. Plusieurs membres ont démissionné de Libertas en raison du despotisme de Buxtorf et décident avec l'accord de Lavater de fonder une autre loge à Bâle, Zur vollkommenen Freundschaft Furieux, Buxtorf rompt ses relations avec Lavater et avec la franc-maçonnene le 13 octobre 1778. Cette situation explique pourquoi les Suisses préfèrent déléguer à Rodolphe Salzmann des pouvoirs signés par Lavater (ab Aesculapio), Burckhardt (a Serpente cunvata) et Nägelin (a furibus/ Stellis)-mais non par Buxtorf (a Libertate)-pour les représenter au Convent des Gaules qui s'ouvre à Lyon le 25 novembre suivant plutot que d'y prendre part. En modifiant sur le papier la Matricule de 1771, le Convent de Lyon a divisé la Ve Province, dont le siège est désormais à Strasbourg, en trois Grands Prieurés dont celui d'Helvétie à Zurich. Or le titre 3 du « Code Général des Règlements de l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte » arrêté à Lyon disposant que deux Préfectures constituaient le minimum requis pour tenir Chapitre Prioral, l'installation du Grand Prieuré d'Helvétie présuppose celle de la nouvelle loge de Bâle. Burckhardt y procède le 30 juillet 1779. Deux semaines plus tard, Lavater et Nägelin arrivent à Bâle et, ensemble avec Jean de Turckheim, Commissaire de la Province de Bourgogne, venu de Strasbourg, ouvrent le 14 août le Convent des Chapitres de Bourgogne. Le 17 août Türkheim installe Diethelm Lavater comme Grand Prieur d'Helvétie.

Rentré à Zurich, Lavater trouve la réponse à une lettre qu'il avait adressée quelques semaines plus tôt aux frères de La Triple Union de Lausanne. Ceux ci lui expriment leur joie « d'entrer en correspondance avec des Maçons aussy distingués par leurs Lumières & leur Zéle ». Dans leur seconde lettre, adressée le 8 juin 1780 « au T. V. Grand Directoire Écossais National de la Suisse établi à Zurich », ils écrivent: H Nous serions en particulier très désireux de connaître ce qu'on appelle le niveau système. On nous a assurés que vous y avez accédé [...]. Nous tenons nos formules de l'Angleterre, d'où nous sortons originaire ment [...]. Nos loix maçonniques sont aussi d'origine anglaise, et adaptées à nos circonstances particulières. » Six ans plus tard, apparaît un Directoire Helvétique Roman à Lausanne. L'un de ses membres, Jean Samuel Bergier d'Illens, se rend le 21 mai 1786 à Zurich pour y rencontrer Lavater et lui propose « un traité de réunion et d'identité 1) dont on ignore s'il fut jamais conclu Le Prieuré d'Helvétie avait en effet interrompu ses activités en 1784 et la loge Modestia s'était réunie pour la dernière fois le ler mars 1786. Elle ne reprendra ses travaux qu'en 1811.

Pendant ce temps, d'autres loges ont été formées en Suisse. Les Vrais Frères Unis au Locle reçoit des constitutions du Grand Orient de France* le 20 juillet 1780. Trois loges sont fondées à Aubonne (L'Amitié à l'Épreuve), Nyon l'La Vraie Union) et Montreux (La Réunion des Cultivateurs au Bosquet de Clarens), probablement par le Directoire Helvétique Roman, entre 1786 et 1788. Frédéric-Guillaume La Bonne Harmonie, fondée à Neuchâtel par des Frères du Locle, demande des Constitutions à la Mère Loge Aux Trois Globes de Berlin qui lui sont accordées le 13 novembre 1791. La loge du Locle appuie la demande des Amis Unis à Morges, qui est constituée par le Grand Orient de France le 21 juin 1792.

Après l'Acte de Médiation du 19 février 1803, le Grand Orient de France constitue la Loge de l'Espérance à Berne (14 septembre 1803) sur laquelle sera souché un chapitre, les loges Amitié et Persévérance à Lausanne (1805), La Constante à Vevey (24 avril 1807), La Réunion à Bex (9 juillet 1807) qui datait de 1760, Amitié et Constance à Bâle (12 janvier 1808), Espérance à Lausanne (7 novembre 1808) ainsi qu'un Chapitre souché sur Amitié et Persévérance, installé le 29 juillet 1810. Les loges et le chapitre de Lausanne les loges de Bex, Montreux et Vevey ainsi qu'un représentant du Directoire Helvétique Roman réveillé le 25 août 1809, se réunissent le 16 octobre 1810 à Lausanne. Le lendemain, ils prennent la décision de créer deux corps maçonniques nouveaux: le Grand Orient National Helvétique Roman, « souverain maçonnique dans le canton », et le Directoire Suprême Helvétique Roman, « chargé de surveiller les travaux des Chapitres et Loges sous le rapport du régime mystique et dogmatique de l'Ordre, comme aussi de constituer des Chapitres chargés de conférer les hauts grades aux maçons qui se seraient distingués par leurs vertus privées et leur exactitude à remplir avec assiduité et zèle leurs devoirs civil et maçonnique ». Ces deux organismes sont présidés par Maurice Glayre. La circulaire que le Grand Orient National Helvétique Roman adresse le 15 décembre 1811 à des Frères de Suisse et de l'étranger pour annoncer le «changement qui a eu lieu dans notre canton " énumère six traités qu'un Directoire Helvétique Roman imaginaire aurait conclus avec différentes puissances maçonniques entre 1739 et 1780. Thory*, qui avait reçu un exemplaire de la circulaire, en reprendra des éléments dans sa « Notice sur le G. O. helvétique Roman » incluse dans l'HIstoire de la fondation du Grand Orient de France.

La Diète réunie à Zurich le 12 septembre 1814 vote l'entrée dans l'Alliance fédérale de l'État de Neuchatel et des 8 départements créés par l'Acte de 1803 dont ceux du Léman (l'ancienne République de Genève) et du Simplon qui devient le Valais. Ce vote est ratifié par le Pacte fédéral du 7 août 1815. La Suisse comprend désormais 22 cantons.

Comme l'écrit François Ruchon en 1944: « Les particularismes locaux étaient vivaces en Suisse sous le Pacte de 1815. Et la Maçonnerie était, comme la maison divisée dont parle l'Ecriture. » Modestia avait repris ses travaux à Zurich en 1811. Lavater ayant refusé de continuer à exercer sa charge, Peter Burckhardt, grand admirateur de Napoléon et maire de Bâle, devient Grand Prieur d'Helvétie. Après sa mort survenue le 24 mars 1817, Hans Caspar Ott, Préfet de Zurich, est installé par Lavater le 18 juillet suivant. L'Espérance de Berne correspondait avec Lausanne et Zurich dans l'espoir d'arriver à fonder une Grande Loge suisse indépendante, mais refusait d'adopter le Rite Rectifié, comme Zurich le lui demandait. Une note de 1815 aux archives de la loge indique qu' « elle a formé le plan de se procurer un acte d institution d'après le rite primitif écossais de la part d'une loge d'Angleterre, reconnue en suprématie et pour la pureté de son travail». L'Espérance profite du séjour à Londres de son ancien vénérable Albert-Emmanuel de Haller. membre du Conseil souverain de la Ville et République de Berne, pour faire remettre un mémoire au duc de Sussex*. Grand Maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre*. Trois ans plus tard les Frères de Berne recevaient une patente datée du 27 juillet 1818 nommant Pierre Louis de Tavel, Seigneur de Kruyningen, «Grand Maître Provincial pour la Confédération Suisse », à charge pour lui de transmettre à Londres 5 guinées pour chaque loge qu'il constituerait. Hemman Giese, Grand Secrétaire for German Correspondence, lui ayant répondu négative ment, L'Espérance s'adresse à la Grande Loge de Hambourg qui lui envoie les rituels rédigés par Schröder* qu'elle venait d'adopter. L' acceptati on par Berne de la patente de Londres suscita la réserve des Frères du Rite Rectifié. Néanmoins, à l'occasion de l'installati on au sein de la Grande Loge Provinciale des loges de Neuchatel et du Locle en août 1820, des contacts chaleureux sont établis avec Félix Sarasin (1771-1839) de Bâle qui sera élu Grand Maître du Directoire Écossais Rectifié de la Suisse le 1" décembre 1822.

Au mois d'août 1820, Lausanne se déclare prête à ouvrir des négociations pour réaliser l'union des loges-suisses. Par un concordat signé le 29 avril 1822, la Grande Loge Provinciale de Berne et le Grand Orient National Helvétique Roman de Lausanne décident de constituer ensemble la Grande Loge Nationale Suisse, installée à Berne le 24 juin suivant avec Tavel pour Grand Maître ad vitam. A sa mort, le 19 juin 1830, la Grande Loge ne lui donne pas de Successeur mais nomme Jaques Emanuel Roschi seulement Député Grand Maître afin de faciliter la reprise des négociationS avec le Directoire de Zurich. À peine entamées, celles ci sont interrompues par la révolution de juillet 1831. Des membres des loges de Suisse reprennent les discussions sur l'unité en août 1836 à Zurich, en juin 1838 à Berne, en juin 1840 à Bâle et le 25 juin 1842 au Locle. Au cours de cette dernière réunion, les participants tombent d'accord sur la rédaction du projet d'un Acte d'Union. Le 18 septembre 1843, un texte remanié est accepté conjointement par le Directoire de Zurich et le Conseil de la Grande Loge Nationale qui décident leur dissolution lorsque l'union aura été réalisée. Informée de cette intention, la Préfecture de L'union des Cœurs de Genève quitte le Directoire pour se placer sous l'autorité de la Ve Province de Bourgogne, restaurée à Besançon en 1840.

Le 22 juin 1844, 14 loges réunies à Zurich ratifient le Pacte d'union et élisent le lendemain les Officiers de la nouvelle Grande Loge Suisse, dénommée « Alpina* ». Le Grand Maître élu, Jean-Jacques Hottinger, était Grand Chancelier du Directoire de Zurich. Le meme jour, ce Directoire « renonce en mains de la Grande Loge au pouvoir qu'il exerçait sur les Loges de Saint-Jean en Suisse, sous réserve du maintien du Rite Écossais et Rectifié* et sous réserve aussi que le susdit Directoire resterait l'autorité suprême pour toutes les loges Écossaises et Rectifiées en Suisse (4e grade symbolique), qui par le pacte ont été soustraites à la surveillance du Conseil administratif de l'Alpina ».

En 1871, la Grande Loge ayant décrété l'exclusion des frères appartenant aux hauts grades, le Directoire Supreme Helvétique Roman (créé en 1810) fonde des loges (L'Avenir à Vevey et Liberté à Lausanne). Plusieurs des membres de ce Directoire ayant acquis le 33° à Paris adoptèrent finalement le Rite Écossais Ancien et Accepté* et le 30 mars 1873 fondèrent le Suprême Conseil de Suisse. Le 20 juin 1873, sous l'obédience du Suprême Conseil, est fondée une Grande Loge qui n'eut qu'une durée éphémère: par le traité conclu le 29 octobre 1876 avec le Suprême Conseil, la Grande Loge décidait de rapporter son décret de 1871. Par l'acte d'accession du 22 juin 1873 le Directoire déposa entre les mains du Suprême Conseil tous les pouvoirs qu'il exerçait sur les loges et les chapitres de son obédience. En 1875, Le Suprême Conseil de Suisse organisait le Convent Universel du Rite à Lausanne.

En 1885, la Préfecture de Zurich se déclare dissoute et remet ses archives à la garde de la loge Modestia cum Libertate où elles se trouvent encore aujourd'hui. La Préfecture de Genève restait alors la seule Préfecture du Régime Écossais Rectifié et l'unique autorité du rite. En 1910, Édouard Quartier-la-Tente, ancien Grand Maître de la Grande Loge Alpina, met ces frères de Genève en rapport avec Camille Savoire* et Édouard de Ribaucourt de Paris, désireux de connaître le Rite Rectifié. Le 11 juin, ils sont armés Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte à Genève. Au mois d'avril 1911 le Grand Prieur Montchal au nom du Grand Prieuré d'Helvétie, et le président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France Bouley, signent un « Traité d'Alliance et d'Amitié » qui ne sera dénoncé qu'en avril 1955. La Conférence des trois Grands Prieurés d'Angleterre d'Écosse et d'lrlande, réunie à Londres le 26 mai 1911, décide de reconnaître le Grand Prieuré d'Helvétie comme Puissance souveraine de l'Ordre du Temple en Suisse. Le 24 mars 1912, une loge de Saint-André, souchée sur La Bonne Harmonie de Neuchâtel, est installée par le Grand Prieuré d'Helvétie, et élevée au rang de Commanderie le 22 février 1913.

Depuis lors, le Régime Rectifié connaît en Suisse un essor florissant. Au mois de novembre 1946, il a signé une convention avec le Suprême Conseil du Rite Écossais Ancien et Accepté. Les relations entre ces deux Puissances sont aussi harmonieuses entre elles qu'avec la Grande Loge Alpina. En 1999, cette dernière comprenait 79 loges. Leurs membres reçoivent, après un certain délai, un imprimé qui leur indique l'existence des deux Puissances régissant les hauts grades en Suisse et les moyens à leur disposition pour y adhérer, si tel est leur désir.

A.B.

SUSSEX, Auguste Frederick

duc de (1773-1843) Comme presque tous ses frères, le duc de Sussex était franc-maçon Seul le duc de Cambridge, le septième fils du roi George III ne fut pas initié.

C'est avec la formation de la Grande Loge Unie d'Angleterre* que la figure d'Auguste Frederick prend de l'importance. En effet, lorsque les Modernes* et les Anciens* convinrent d'unir leurs forces, les francs-maçons décidèrent de confier les deux Grandes Maîtrises à deux Princes Royaux, le duc de Kent et le duc de Sussex, et ce dernier fut proclamé Grand Maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre en 1813. En fait son rôle fut surtout honorifique, car le véritable artisan de cette union fut le Grand Maître Adjoint, le comte de Moira-Hastings (1754-1826). Le prince ne fit pas non plus l'unanimité en tant que Grand Maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre. L'historien Gould* constate son autoritarisme et regrette qu'il se soit fait tant d'ennemis, parmi lesquels Robert Thomas Crucifix qui le premier demanda la création d'un asile pour les maçons indigents et âgés Il n'est pas interdit de penser que si le duc de Sussex montra si peu d'enthousiasme pour ce projet, c'est qu'il ne voulait pas se mettre en porte à-faux par rapport à la politique gouvernementale de l'époque. 1834 est l'année où est votée la nouvelle loi qui met les pauvres au travail dans des workhouses, ces asiles dont l'horreur fut si bien décrite par Dickens. La création de la Royal Masonic Benevolent Institution, qui relève davantage de la tradition mutualiste que de l'enfermement des pauvres, fut votée par la Grande Loge en 1837, quoi qu'en ait pensé le duc.

C.R.

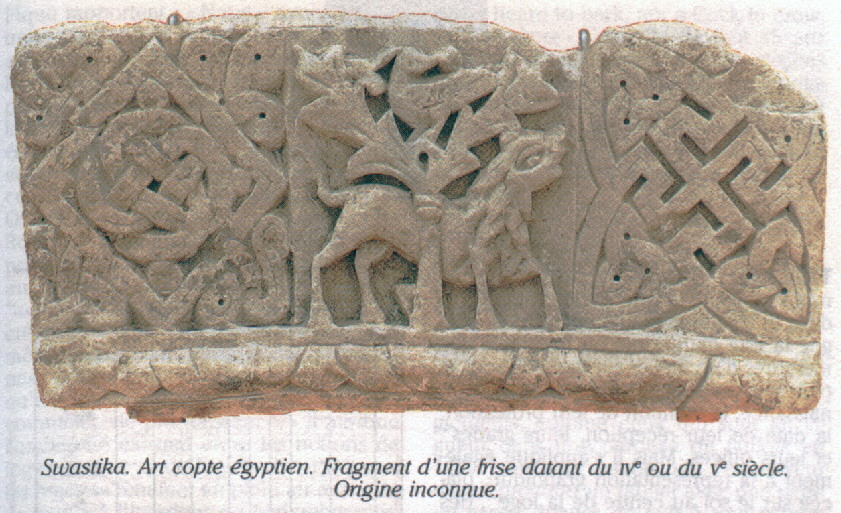

SWASTIKA

Le mot «swastika » aurait le sens d'« être suprême » (su-asti) et se rapproche parfois du symbolisme bouddhiste. Décomposé en « su-soi » « astietre » « ka-croix », l'ensemble signifierait « soi etre croix », ce qui est proche du « soyez votre propre flambeau » de l'enseignement bouddhiste. Certains bouddhas sont d'ailleurs représentés avec le swastika gravé sur la poitrine.

Le mot «swastika » aurait le sens d'« être suprême » (su-asti) et se rapproche parfois du symbolisme bouddhiste. Décomposé en « su-soi » « astietre » « ka-croix », l'ensemble signifierait « soi etre croix », ce qui est proche du « soyez votre propre flambeau » de l'enseignement bouddhiste. Certains bouddhas sont d'ailleurs représentés avec le swastika gravé sur la poitrine.

Si les interprétations du mot ou du symbole sont nombreux, la nature initiatique du swastika, qui réunit tous les caractères d'une clef, paraît indiscutable. El le est aussi présente, bien que plus discrète. dans la tradition occidentale, particulièrement chrétienne. Sa forme indique le mouvement et ces figures rythment l'attitude, organisent les gestes ou les plis des vêtements. Par là, se trouvent réintroduits les vieux symboles du tourbillon création. Les quatre gamma, parfois représentés par quatre équerres*, font aussi qu'il peut justifier sa présence comme symbole des maçons de métier, notamment dans certaines marques lapidaires*: la composition qui symbolise la connaissance peut entrer dans le symbolisme de cet outil. Les compagnons* ont intégré ce symbole dans certains rites*. L'album de Villard de Honnecourt, conservé à la Bibliothèque nationale de France contient ainsi certaines figures de personnages où le swastika est la structure manifeste. Cela montre donc l'existence de ce symbole dans les fraternités* de la pierre* au Moyen Âge. Enfin, dans la tradition rosicrucienne, les quatre bras du swastika symbolisent les quatre éléments de l'alchimie* traditionnelle. Les couleurs* bleu, jaune et noir correspondent sur le plan inférieur, au feu, à l'eau à l'air, et à la terre, mais aussi à la Connaissance. Sur le plan supérieur elles correspondent aux lettres hébraïques yod, heh, vau, heh du grand nom de Jehovah et à l'I.N.R.I. pour Jésus Nazarehus Rex Judehorum (qui signifie aussi Lammim, Nour Ruach et Yabeshah, les noms chaldéens des quatre éléments).

J.-Fr. B.

SWEDENBORG

: voir Rite(s) swedenborgien(s)