RADICALISME

...«RAD-SOC »

RAMADIER, Paul

RAMSAY, André Michel

RASPAIL, François-Vincent

RATISBONNE

RECONNAISSANCE

REGHINI, Arturo

RÉGULARITÉ

RELATIONS INTERNATIONALES

RENAISSANCE PAR LES ÉMULES D'HIRAM (La)

RÉPERTOIRE

RÉSEAUX

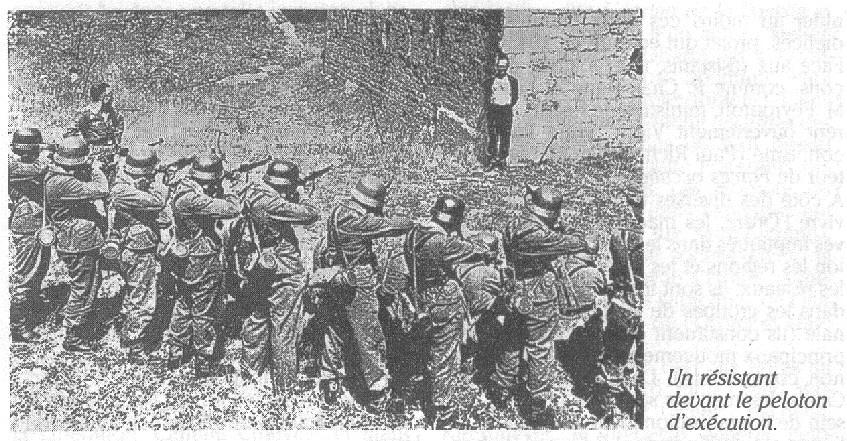

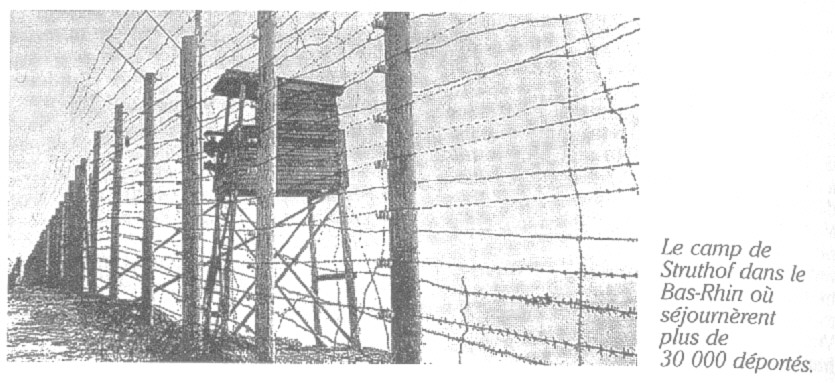

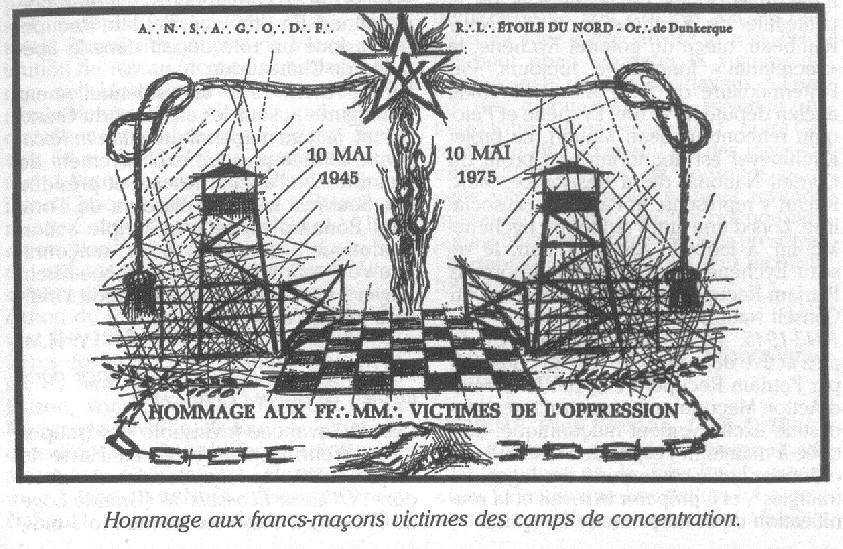

RÉSISTANCE

RESTAURATION

RADICALISME

Pour les adversaires de l'Ordre, le Parti radical, sous la Troisième République, a été « la raison sociale de la maçonnerie » (La Libre Parole, 1901). On est effectivement frappé par l'interpénétration des personnels. En 1908 les trois quarts des sénateurs radicaux, environ la moitié des députés et des membres du comité exécutif du parti étaient maçons; tous les présidents du Conseil de l'Ordre* du Grand Orient* entre 1885 et 1921 sont des politiciens radicaux. Du côté du Rite Écossais*, même hégémonie radicale à la tête de la Grande Loge Symbolique Écossaise*, puis de la Grande Loge de France*.

Mais interpénétration n'est pas assimilation. De grands radicaux (Clemenceau Caillaux les frères Sarraut) n'ont jamais été maçons. Et combien d'autres n'ont réellement « maçonné » qu'au début de leur carrière. Inversement, les « hommes d'appareil » de la maçonnerie (Blatin* Mesureur*, Desmons*, Delpech, Lafferre...) ont rarement occupé les premiers rôles politiques. Les vraies questions que posent les rapports de la maçonnerie et du radicalisme d'avant 1914 concernent le rôle du réseau maçonnique dans l'affirmation du courant radical avant la fondation, en 1901, du parti organisé, le sens et la portée du militantisme maçonnique des radicaux après cette date, et la fonction de laboratoire idéologique et de conservatoire d'une certaine culture politique qu'a pu avoir la maçonnerie.

Déjà utilisée par les républicains sous la Monarchie Se Juillet, l'étiquette « radicale» est revendiquée, dans les années 1860, par les républicains «( irréconciliables » ceux dont Gambetta* est le chef de file.

La maçonnerie entame alors l'évolution qui en fera une « société philosophico-politique » (P.

Chevallier), imprégnée de positivisme scientiste et d'anticléricalisme.

Une fraction notable de la jeune génération républicaine se prépare à la vie publique dans les loges et Gambetta lui-même a été initié en 1869.

Dans les premières années de la Troisième République, les loges*, tracassées par les gouvernements d'Ordre Moral sont « les réduits défensifs de la République et du rationalisme » (G. Martin).

Après leur victoire de la fin des années 1870, les républicains se divisent.

Le « radicalisme ", l'opposition de gauche à la politique « opportuniste » des gouvernements modérés devient majoritaire dans la maçonnerie.

Fondée en 1880 la Grande Loge Symbolique est d'emblée sous la coupe de radicaux (Mesureur est le plus notoire); au Grand Orient, Colfavru* inaugure en 1885 la longue série des présidents radicaux du Conseil de l'Ordre.

Son prédécesseur, Cousin, s'était solidarisé avec Ferry*, contre les « politiciens de brasserie » du radicalisme.

La « radicalisation » de la maçonnerie est à mettre en rapport avec l'évolution de son recrutement.

Il y a dans les loges de moins en moins de bourgeois installés, davantage de fonctionnaires, artisans, petits patrons, qui forment aussi la base des comités radicaux locaux.

C'est pendant la décennie 1890 que la maçonnerie a le plus pesé sur les destinées du radicalisme. Les modérés s'écartent des loges où la pénétration socialiste ne fait que s'amorcer. La maçonnerie est alors le lieu privilégié d'une préservation de l'identité radicale, menacée d'effacement. Depuis 1885,les plus modérés participent à des ministères de «concentration » dominés par les opportunistes. Les chevaux de bataille du radicalisme intransigeant sont défraîchis: on hésite à parler de révision constitutionnelle aprèS le boulangisme*, on se résigne au fait colonial, et la séparation de l'église et de l'état paraît moins urgente au moment O;l le pape impose aux catholiques le virage du Ralliement.

Mais les conséquences politiques de celui-ci permettent aux radicaux de préserver leur identité en monopolisant un espace politique que les modérés abandonnent celui de l'intransigeance anticléricale

Après la chute, en avril 1896 du cabinet Bourgeois (le premier ministère radical homogène, fortement maçonnisé), le modéré Méline reste deux ans au pouvoir avec le soutien de la droite catholique. Les radicaux ont présenté le Ralliement comme une ruse de guerre, l'esprit nouveau comme une trahison. Ils se posent en défenseurs du véritable esprit républicain, attirent à eux une partie du personnel opportuniste déconcerté par l'esprit nouveau, et tendent la main aux socialistes. Pour eux, le péril reste à droite, il ne saurait y avoir d'ennemis à gauche.

Or c'est pour une part dans les loges et les convents* que s'affirment ces choix politiques. « C'est dans la maçonnerie seule, dit l'orateur du Convent de 1898 que la vieille doctrine républicaine a été maintenue dans toute sa pureté [...]. Le vieil esprit républicain est une et même chose avec l'esprit anticlérical. » Les conventS retentissent de dénonciations de l'éternel adversaire, qui recourt désormais à la tactique du cheval de Troie. À l'heure où certains candidats radicaux hésitent à inscrire la séparation de l'Église et de l'état dans leur profession de foi, les convents rappellent que cette question est « vingt fois mûre ».

Dans les loges, les radicaux s'habituent à considérer les socialistes comme des alliés potentiels. L'hypothèse collectiviste paraît encore trop lointaine et minoritaire pour être menaçante. Institution « progressive ", la maçonnerie ne peut lui refuser le droit de cité. Le milieu maçonnique contribue à l'émergence d'un œcuménisme républicain dont vivra, quelques années plus tard, le Bloc des Gauches. « Le solidarisme maçonnique est l'ancêtre du socialisme contemporain » (Dequaire, Convent de 1894)

Enfin, les loges et les convents sont des lieux où se précise la prise de conscience de la nécessité de l'organisation politique. Le problème de la contribution maçonnique à la genèse du futur Parti radical est complexe. Les services rendus aux radicaux par la maçonnerie ne les ontils pas plutôt empêché de saisir l'intérêt d'une association politique « profane »? A l'approche des élections, le Conseil de L'ordre ressemble à un état-major de parti; Blatin s'est vanté, au Convent de 1888 d'avoir organisé au Parlement « un véritable syndicat de francs-maçons »; le Convent de 1897 prévoit que les candidats soutenus par les loges devront signer une déclaration de principes et un pro gramme minimum... Mais les maçons, conscients d'etre « la seule force disciplinée et hiérarchiquement organisée aujourd'hui dans la démocratie» (Girod, Convent de 1892), ne forment qu'une minorité dans le peuple de gauche. Le Grand Orient résiste à la tentation d'une plus grande « extériorisation » politique, qui mettrait à mal ses traditions de « discrétion » et son pluralisme. La maçonnerie doit rester au-dessus des partis. Mais ses adeptes sont conscients de la nécessité de « rassembler les troupes républicaines aujourd'hui dispersées et éparses »(Convent de 1895). Mesureur, René Renoult, Louis Klotz ont activement participé à la création du Comité d'action de 1895. Présidée par Mesureur, cette association anime la propagande radicale en vue des élections de 1898. Mais ces efforts sont momentanément interrompus par l'affaire Dreyfus*.

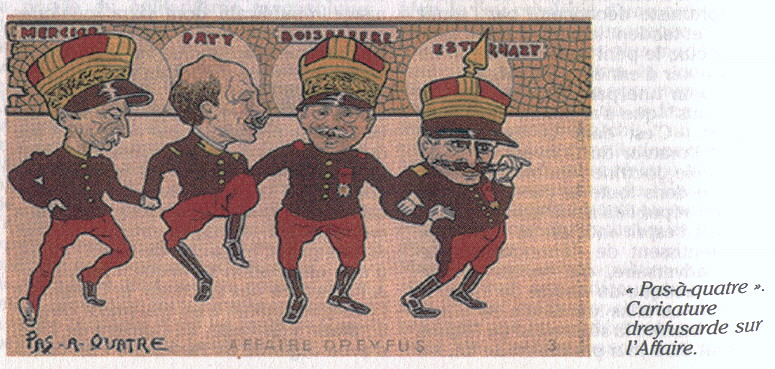

Pendant l'Affaire, le comportement du radicalisme et celui de la maçonnerie sont parallèles: avant l'automne 1898,l'engagement dreyfusard ne concerne que des individualités la cause de la révision se confond ensuite avec celle de la défense de la République contre « le sabre et le goupillon ». Sous les ministères Waldeck Rousseau et Combes*, le Bloc des Gauches mène la plus énergique des offensives anticléricales de la Troisième République.

Paralysé par les divisions de ses dirigeants pendant l'Affaire, le Comité d'action sort de son sommeil en 1901 pour convoquer le congrès de fondation du « Parti républicain radical et radical-socialiste ». La contribution des maçons à la réussite de l'opération est considérable. Mesureur préside la commission d'organisation où siègent notamment Baudon Lucipia*, Renoult, J.-L. Bonnet. À la rédaction du Rappel, Hubbard s'emploie à mobiliser les militants des comités. Deux anciens présidents du Conseil. maçons notoires, Brisson* et Bourgeois. Ont accepté, avec Goblet, de parrainer le congrès. Bien plus un tiers des loges maçonniques existantes ont adhéré au congrès. Ce que désapprouvent d'ailleurs les dirigeants radicaux du Grand Orient (Desmons, Delpech), qui redoutent de voir s'affronter loges radicales et loges socialistes. De fait, l'appartenance de loges au parti, si elle a aidé à le placer sur sa rampe de lancement, va rapidement cesser.

Avec le ministère Combes, on assiste au triomphe temporel de la maçonnerie, (D. Ligou). Les maçons acclament la « campagne laïque » du « petit père», qu'ils savent aussi aiguillonner.

Le combisme, qui met aussi à l'honneur la devise « pas d'ennemis à gauche », est la consécration de cet œcuménisme républicain qui s'est affirmé dans les loges « Si le Bloc a pu se constituer, c'est uniquement parce que, dans nos loges, des républicains et des libres penseurs appartenant à des écoles diverses et parfois opposées ont pu se rencontrer, se connaître, s'estimer », (Alfred Massé, Convent de 1904). On se persuade que l'action anticléricale est le prélude indispensable à la construction de la démocratie sociale.

L'union des gauches se brise après 1905. Le socialisme s'est unifié dans la S.F.I.O sur des bases théoriquement révolutionnaires. Le radicalisme au pouvoir découvre qu'une partie de ses troupes montre peu d'enthousiasme pour la réalisation des réformes sociales et fiscales. Et il se demande si la devise « pas d'ennemis à gauche » est encore de saison, face au nouveau visage du socialisme et à l'anti patriotisme de la C.G.T. Les luttes internes sont vives dans le parti entre « clemencistes » et « combistes " nostalgiques du Bloc.

Les liens entre radicalisme et maçonnerie commencent à se distendre. Les cadres du parti restent très maçonnisés et la présidence des obédiences* est toujours exercée par des radicaux. Lafferre cumule même en 1908 1909 la présidence du parti et celle du Conseil de l'Ordre (expérience malheureuse car son clemencisme en fait la tête de Turc des combistes). Mais l'affaire des Fiches* a fait rendre conscience du danger de la confusion des genres. « La maçonnerie n'a as à devenir la doublure d'un parti politique » (Delpech, Convent de 1906). Au reste, il existe maintenant des structures artisanes où les radicaux peuvent contrer leur stratégie. Les débats des congrès recoupent fréquemment ceux des convents, mais on ne saurait parler de courroie de transmission. Aucun ministre radical ne songe à établir le monopole scolaire réclamé par le Grand Orient. Le parti refuse la représentation proportionnelle, soutenue par les convents.

C'est surtout le renforcement de la présence socialiste dans les loges et dans les instances dirigeantes des obédiences qui pêche la confusion. Les socialistes maçons, accusés par certains de leurs amis de se compromettre avec des « bourgeois », justifient leur engagement maçonique par la nécessité d'« éclairer ces petits démocrates sur la vérité sur le bien fondé de la doctrine socialiste » (Uhry,Congrés S.F.I.O. de 1912). L'écho des rivalités des deux partis retentit forcément dans les convents. Les socialistes se voient repocher par Delpech ou Lafferre de manquer souvent à la discipline républicaine, d'être trop complaisants pour l'anti militarisme cégétiste. Sembat* dénonce le poids, dans le Parti radical, d'« un élément qui sous le masque radical, est profondément conservateur» (Convent de 1911). Des controverses idéologiques opposent également les anciens alliés. Les maçons radicaux acceptent de voter des résolutions condamnant le régime du salariat et reclamant « la restitution à la collectivité des moyens de production et d'échange qui ont pris la forme de propriété capitaliste » (Convent de 1906), mais ils refusent qu'on donne la caution maçonnique au dogme collectiviste. On comprend la constance avec laquelle les dirigeants maçonniques répètent que la maçonnerie doit se situer au dessus des partis: « La maçonnerie n'est ni radicale ni socialiste, elle est fraternelle » (Jullian, Convent de 1906).

Mais cette cohabitation, moins conflictuelle que sur la scène profane, a pu contribuer à préserver un minimum d'esprit unitaire qui s'épanouira à la veille des élections de 1914. La maçonnerie, constatait Laffene au Convent de 1907, est restée « la seule image » du Bloc. Deux ans plus tard, il compare les loges à des « asiles » où les hommes de gauche, (. déchirés en apparence dans le monde profane », continuent de « se tendre la main ". Ajoutons que la fréquentation des socialistes dans les loges a pu amener certains radicaux à subodorer que ces « révolutionnaires » et ces « collectivistes »l'étaient peut-être moins que ne le voulait la doctrine de leur parti. «Je souhaite que vous ayez le pouvoir, car vous appliqueriez le programme radical»... Cette boutade du radical Colomb au Convent de 1911 aide à comprendre le processus qui amènera, dans l'entre deux-guerres et au-delà le socialisme démocratique à récupérer l'héritage du radicalisme déclinant.

G. B.

...«RAD-SOC »

Pendant l'entre-deux guerres se confirme la tendance au des serrement des liens entre le Parti radical (radicalisme*) et la maçonnerie. Au Grand Orient*, Debierre* est le dernier parlementaire valoisien à détenir la présidence du Conseil de l'Ordre*. La sensibilité socialiste l'emporte également à la Grande Loge de France*. Un dixième seulement des membres du comité exécutif du parti et 15 % des parlementaires ont des attaches maçonniques. Même si la presse anti maçonnique* fait ses choux gras de la qualité de « Sublime Prince du Royal Secret » de Camille Chautemps* ni les « deux Édouard » (Herriot et Daladier), ni Georges Bonnet, ni Queuille, ni Delbos, ni Pierre Cot n'ont été maçons.

Pendant l'entre-deux guerres se confirme la tendance au des serrement des liens entre le Parti radical (radicalisme*) et la maçonnerie. Au Grand Orient*, Debierre* est le dernier parlementaire valoisien à détenir la présidence du Conseil de l'Ordre*. La sensibilité socialiste l'emporte également à la Grande Loge de France*. Un dixième seulement des membres du comité exécutif du parti et 15 % des parlementaires ont des attaches maçonniques. Même si la presse anti maçonnique* fait ses choux gras de la qualité de « Sublime Prince du Royal Secret » de Camille Chautemps* ni les « deux Édouard » (Herriot et Daladier), ni Georges Bonnet, ni Queuille, ni Delbos, ni Pierre Cot n'ont été maçons.

En 1934 une publication de la Fédération nationale catholique évoque encore «le règne occulte de la franc-maçonnerie* par le radicalisme, son expression publique ». L'affaire Stavisky jette en pâture à l'opinion les noms de politiciens radicaux, généralement maçons, protecteurs de l'escroc et des radicaux entretiennent le mythe de «la République du Grand Orient »: au congrès de mai 1934 Pfeiffer ose réclamer (sous les huées...) que le parti cesse de «servir de couverture aux agissements occultes d'une société secrète».

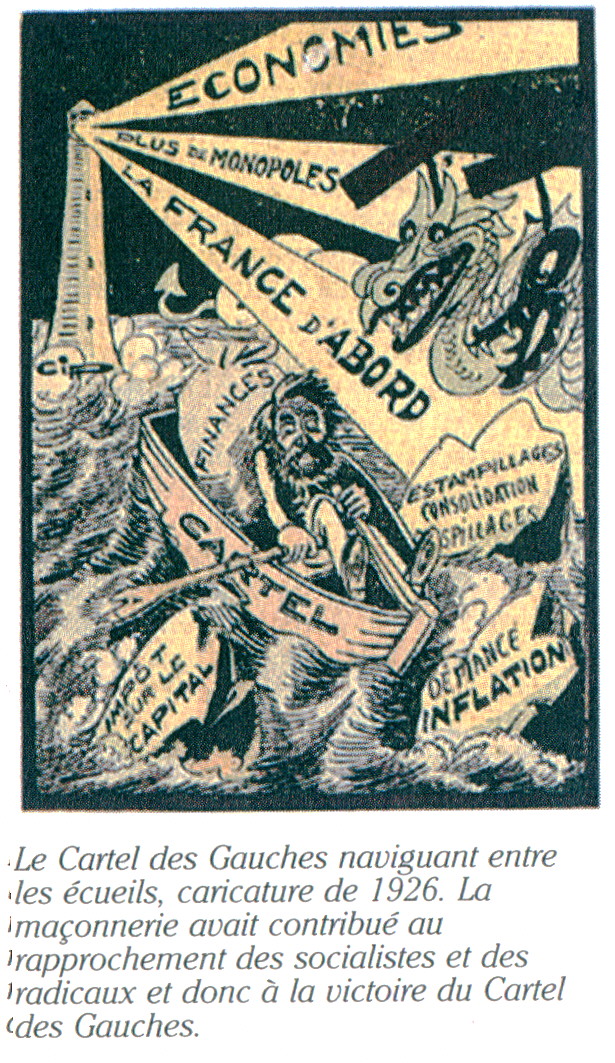

Pourtant, le désengagement est réel: l'organisation valoisienne a gagné en auto suffisance il y a trop de socialistes dans les loges* au goût des radicaux les plus pâles. Talonné par la S. F. I.O., le parti ne peut plus prétendre à l'hégémonie sur une gauche rassemblée. Devenu un «parti tampon» il oscille entre les alliances de gauche et de droite. Seuls les plus attachés à l'identité de gauche du parti sont en harmonie avec le discours dominant dans le milieu maçonnique. On le voit pendant les gouvernements du Bloc National. À l'heure où la République rétablit les liens diplomatiques avec le Vatican et se garde d'appliquer les lois laïques en Alsace Lorraine*, l'anticléricalisme maçonnique ne désarme pas: « Prenez garde, si nous n'arrivons pas à l'union des forces républicaines que sous le drapeau de l Union sacrée*, l'église n'enterre aussi la République, en enterrant la liberté de pensée et l'école laïque » (Perreau, Convent* de 1923). La maçonnerie contribue au rapprochement des socialistes et des radicaux donc à la victoire du Cartel des Gauches*. Au Convent de 1924 Mille, président socialiste du Conseil de l'ordre, salue « le grand citoyen Herriot qui, quoique n'étant pas franc-maçon, traduit si bien dans la pratique notre pensée maçonnique ».

L'échec du Cartel éloigne les obédiences* d'un engagement trop direct dans les luttes politiciennes et la tendance est au recul de l'« extériorisation ». Gaston Martin. député radical et historien de la maçonnerie, assigne à l'Ordre* le rôle de « conseil consultatif de la République ». Pour ceux des radicaux qui continuent de « maçonner », la fréquentation des loges permet de cultiver une sensibilité de gauche que ne satisfont pas les compromissions du radicalisme parlementaire. Les loges et les convents entretiennent la flamme anticléricale. On y dénonce l'infiltration d'éléments cléricaux dans l'enseignement d'Etat, les progrès du militantisme catholique dans les associations d'étudiants d'ingénieurs, dans le syndicalisme ouvrier et même dans le milieu sportif. Les convents rappellent que l'« école unique » réclamée par les partis de gauche suppose le monopole scolaire.

À l'heure où le radicalisme parlementaire hésite entre Cartel et Union Nationale, la maçonnerie perpétue aussi une hostilité de principe aux alliances à droite: « Comme nous voudrions, mes frères, que radicaux et socialistes consentent à éplucher leurs griefs. [...] De cette confrontation fraternelle, ce qui sortirait avec évidence. c est I identité de I idéal et la quasi identité des méthodes. [...] C'est par le Bloc ressuscité que l'avenir sera sauvé » (Convent de 1930). Cet œcuménisme républicain imprègne le pacifisme maçonnique, il s'exprime aussi sur le terrain économique et social. En maçonnerie les radicaux accentuent un anti capitalisme qui n`inspire guère l'action de leurs représentants au pouvoir les socialistes s'accommodent d`un discours réformiste qui n'est pas celui des théoriciens orthodoxes de la S.F.I.O. (le programme adopté au lendemain de la guerre par la C.G.T. peut constituer un terrain d'entente). Contre la « féodalité capitaliste »"( le salut ne peut être cherché que dans l'avènement progressif d'un idéal qui tend à l'avènement de la justice économique, en donnant leur sens complet aux trois mots: liberté, égalité, fraternité ». Le Convent de 1930, refusant de choisir « entre les doctrines diverses toutes issues de cet idéal [...] déclare que l'avènement d'un monde socialiste, au sens le plus large de ce terme, est l'œuvre à laquelle est intéressée l'immense majorité de l'humanité»

La maçonnerie inscrit naturellement son engagement anti fasciste dans la continuité de la tradition de défense de la République par l'union des seuls républicains authentiques. Au Convent de 1934, quand le radicalisme gouvernemental, ébranlé par le choc du 6 février est retombé dans l'ornière de l'Union Nationale, le frère Bécanne sonne le rassemblement des forces de gauche: «I1 est des circonstances où la tactique politique s'avère extrêmement simple rouges contre blancs. (> Ce sera également le point de vue de Daladier et de la direction valoisienne, lorsqu'ils accepteront d'associer le parti au Front populaire*.

G.B.

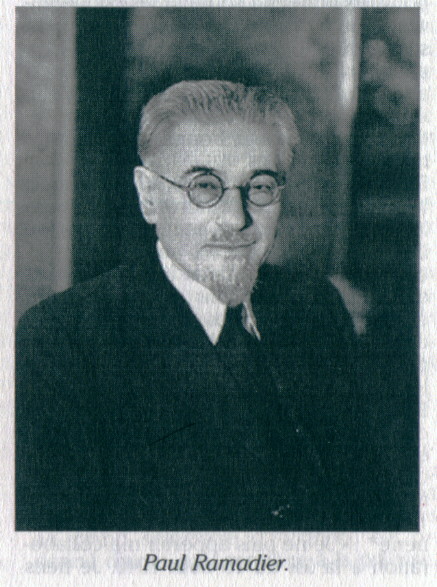

RAMADIER, Paul

(La Rochelle, 1888 Decazevilles 1961) Fondateur des Étudiants socialistes à Rodez, avocat à la COUr d'appel de Paris, militant coopératif, Ramadier amorce une carrière politique au cabinet d'Albert Thomas, ministre de l'Armement en 1916. Il est élu maire de Decazeville en 1919 et député de Villefranche-de-Rouergue en 1928.

(La Rochelle, 1888 Decazevilles 1961) Fondateur des Étudiants socialistes à Rodez, avocat à la COUr d'appel de Paris, militant coopératif, Ramadier amorce une carrière politique au cabinet d'Albert Thomas, ministre de l'Armement en 1916. Il est élu maire de Decazeville en 1919 et député de Villefranche-de-Rouergue en 1928.

Il a connu la maçonnerie alors qu'il fréquentait le lycée de Rodez et a été formé par Bertrand Siman professeur d'espagnol. Ardent radical-socialiste compromis dans l'affaire des Fiches* et, accusé par ses écrits d'être responsable d'une mutinerie qui éclate, en 1913, dans la caserne de Rodez, Siman procède, le 22 février 1913, à son initiation* à la loge* ruthénoise La Parfaite Union. Il y est reçu compagnon* le 7 juin 1914 maître* le 20 juillet 1915 et il accède au chapitre* le 3 novembre 1920. Pour des raisons de voisinage mais aussi de politique, il s'affilie en 1924 à La Nouvelle Cordialité à Villefranche-de-Rouergue. Dans ces deux loges il exerce diverses fonctions et en 1939, il remplace, comme vénérable* de la loge de Villefranche, Maurice Bouscayrol. Celui-ci est vice-président radical du conseil général. Ramadier relève alors de la mouvance du socialisme humaniste par générosité sociale et par militantisme coopératif. Selon les maçons aveyronnais qui l'ont connu, il voyait surtout dans la maçonnerie une société de pensée progressiste au service des idéaux laïques et républicains, et une école de morale.

Ramadier, entre les deux guerres, participe à divers congrès régionaux et convents* de Grand Orient*. En 1927 au congrès régional des loges du Sud il s'exprime sur le péril vénérien montrant son souci de préserver le secret médical. Il dénonce l'« illusion coloniale » en s'appuyant sur l'exemple anglais où la production industrielle insulaire est menacée par celle des dépendances. En 1929 il présente le rapport national de synthèse sur «les moyens à employer pour le maint en et la défense de l'esprit laïque contre l esprit dogmatique et dominateur d'inspiration politique, sociale ou confessionnelle». Ramadier craint la formation d'un parti catholique social qui unirait les conservateurs. Il craint également le vote d'une nouvelle loi Falloux, déplore la faiblesse du groupe maçonnique au Parlement, invite les loges à recruter des instituteurs, à former des syndicalistes laïques, à développer les œuvres post- et périscolaires

En 1931, il rapporte au Convent sur la question de la coopération. Elle est « fille de la maçonnerie », dit-il, car elle est fondée sur «la solidarité économique volontaire » et plusieurs de ses promoteurs comme Buchez et Régnier (pour les coopératives de consommation), ont été maçons. Elle est aujourd'hui porteuse de liberté et d'une espérance d'émancipation sociale face au capitalisme et au socialisme autoritaire. Il invite les maçons à former des coopérateurs et à inciter les pouvoirs publics à soutenir les coopératives à leurs débuts. En 1939, il intervient sur la question « de l'organisation de la paix sur des bases rationnelles ». Il s'en prend à l'intitulé de la question car, ditil, la paix est menacée par des forces irrationnelles inconnues quand fut signé le traité de Versailles.

Ramadier quitte la S.F.I.O. en 1933 avec les « néos » pour rejoindre le Parti socialiste de France qui devient l'Union socialiste républicaine. Il est nommé sous-secrétaire d'État aux Mines à l'Électricité et aux Combustibles dans le cabinet Blum en 1936. Il exerce les mêmes fonctions dans le troisième cabinet Chautemps*, puis est promu ministre du Travail dans le quatrième cabinet Chautemps.

Il est également membre du cabinet Daladier d'où il démissionne en juillet 1938. Il est l'un des 80 parlementaires à voter contre Pétain à Vichy* en 1940. Il répond à la circulaire d'application de la loi du 13 août 1940 interdisant la franc-maçonnerie*: « Je ne puis apporter ma collaboration à la loi du 13 août 1940. Je tiens pour inviolables les droits de la conscience. C'est pourquoi j'ai adhéré à la franc-maçonnerie voici près de 30 ans et j'y reprendrai ma place dès que la législation récente aura été abrogée. Je ne puis faire ce que je blâme ni condamner ce que je voudrais pouvoir recommander. » Il est naturellement déchu de tout mandat.

Ramadier entretient pendant la guerre des relations avec des dirigeants radicaux et socialistes et est admis au Comité départemental de Libération. Ministre du Ravitaillement du général de Gaulle en 1944, il est réélu maire et député S.F.I.O en 1945. Il est le rapporteur de la commission parlementaire sur la loi de nationalisation de l'électricité du 8 avril 1946. Garde des Sceaux du ministère Blum, en 1946, président du Conseil en 1947, il est conduit à limoger les ministres communistes, car il considère que la rupture de la solidarité ministérielle est une atteinte à la Constitution et une menace pour la République parlementaire. Il sera ensuite des cabinets André Marie et Queuille (1948-1949). Il subit son premier échec électoral en 1951 et il reçoit la présidence du Conseil d'Administration du Bureau International du Travail.

Il prend sa revanche en 1956 et est chargé du ministère des Affaires économiques et financières dans le cabinet Guy Mollet. Son nom est resté associé à la «vignette» destinée à alimenter un Fonds national de solidarité envers les vieux, économiquement faibles. Parallèlement à ses activités politiques Ramadier a repris, après-guerre, son action maçonnique. Contraint de s'inscrire à la fois dans les deux loges aveyronnaises exsangues, faute d'autres candidats de valeur. de 1948 à 1953, puis en 1955 il reprend le premier maillet à la loge de Villefranche qui ne regroupe qu'une trentaine de membres. Un certain nombre sont de ses fidèles tel le bijoutier Roques son successeur à la mairie de Decazeville. On ne trouve pas trace des exposés qu'il y a présentés, le plus souvent axés sur l'actualité, car il ne les rédige pas.

Ramadier assiste également à divers convents sous la Quatrième République sans intervenir.

Il anime des associations maçonniques, comme Le Dîner du Palais qui regroupe des maçons magistrats, avocats ou de métiers annexes, ou La Fraternelle parlementaire qui réunit les députés et sénateurs maçons ainsi que le personnel des Assemblées.

Il l'avait présidé( dans les heures chaudes de 1934 mais son rôle éventuel ne peut être apprécié.

Il franchit tous les degrés de l'écossisme jusqu'au .

33° qu'il obtient le 4 septembre 1954.

Battu aux législatives en 1958 et aux municipales, l'année suivante, dans son fief de Decazeville, il se retire de la vie politique et meurt à Rodez en 1961.

Adepte de la Libre Pensée*.

il est enterré civilement.

A.C.

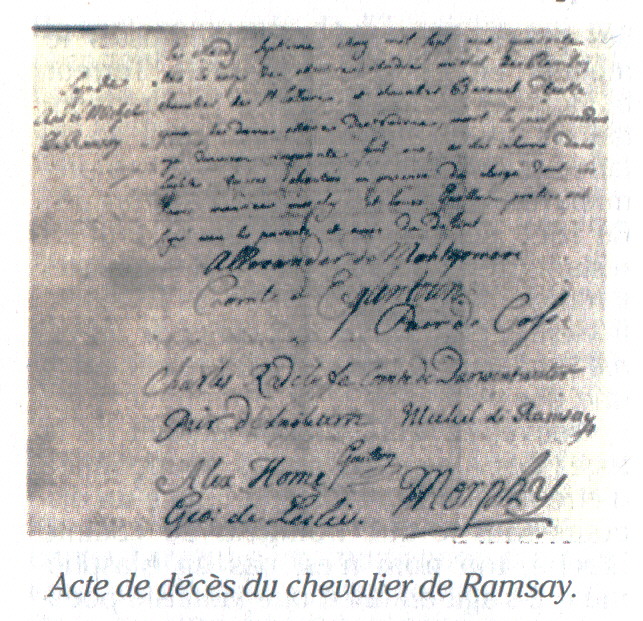

RAMSAY, André Michel,

chevalier de (Écosse, 1686-Saint-Germain-en-Laye 1743) On rapporte que ce littérateur fort préoccupé par des questions théologiques dont les solutions lui paraissaient insatisfaisantes, se mit en rapport avec des théologiens de son pays, de Hollande et de France. Fénelon, dont il devint l'ami, parvint à lui faire partager ses doctrines, et Ramsay se convertit au catholicisme. Fixé en France, il y devint le précepteur du duc de Château Thierry et du prince de Turenne dont il écrivit la vie en 1735. En 1724 il alla à Rome remplir les mêmes fonctions auprès du fils de Jacques 111 (le Prétendant). Peu de temps après, il obtint un sauf-conduit qui lui permit de retourner en Écosse* et il passa quelques années chez le duc d'Argyll. Il fut reçu docteur à Oxford en 1730. De retour en France, Ramsay devint intendant du prince de Turenne. Il était lié à Jean-Baptiste Rousseau et à Louis Racine. On doit à Ramsay plusieurs ouvrages: un Essai de politique (La Haye, 1719), repris sous le titre Essai philosophique sur le. gouvernement civil selon les principes de Fénelon (Londres, 1721), une Histoire de la vie et des ouvrages de Fénelon (La Haye, 1723), et surtout, Les Voyages de Cyrus, avec un discours sur la mythologie et une Lettre de Fréret sur la chronologie de cet ouvrage (Londres et Paris, 1727), qui connaîtra un grand succès. Personnalité controversée, brocardée dans la Ramsaÿde (1735) attribuée à Roy, « homme fade» selon Montesquieu* qui l'a connu, on est mal renseigné sur sa carrière maçonnique.

Ramsay aurait vu la lumière*, dans les années 1725-1726, à son retour de Rome dans une loge* gallicane, mais le plus important de son activité maçonnique se situe dans les années 1736-1738, date de son fameux discours, prononcé le 26 décembre 1736 vraisemblablement dans la loge Saint-Thomas* I à laquelle lord Darwentwater appartenait, discours dont on Connaît deux versions assez différentes. La première, qui disparaît en 1737 ou du moins, qui est très largement euphémisée offrait un long développement dans lequel l'histoire du peuple élu et celle de la maçonnerie primitive étaient données pour inséparables jusqu'à la destruction du second temple par Titus en 70. Ce premier texte s'adressait à des catholiques jacobites* le second aurait du être prononcé en Grande Loge, autrement dit, devant tous les maçons de Paris qui étaient aussi bien gallicans que de sensibilité hanovrienne. Il convenait de ménager les frères en conséquence. D'une version à l'autre on passe donc d'une «histoire» de la maçonnerie fortement liée à l'Ancien Testament, puis à la croisade, à une vue plus séculière de l'Ordre* puisque maintenant on insiste sur la rédaction d'un « Dictionnaire universel des arts libéraux et des sciences utiles » (on pense à la Cyclopaedia d'Ephraïm Chambers qui avait été une entreprise maçonnique) que les maçons auraient engagé. Bref, on est plus dans l'esprit du siècle. Reste que le discours (version d'Épernay) ne fut pas prononcé, car Fleury*, sollicité par Ramsay, « désapprouvait » les assemblées de francs-maçons. « Homère de la maçonnerie », Ramsay en aura été le premier « poète épique " (P. Chevallier). Ses Philosophical Principles (1751), parus après sa mort, montrent que Ramsay se voulut l'instituteur d'une religion universelle dont la maçonnerie était la clef de voûte. Il en fut comme l'écrit Pierre Chevallier, « vindex et martyr».

Ch.P.

RASPAIL, François-Vincent

(Carpentras, 1794-Arcueil, 1878) Raspail issu d'une famille modeste formé par un abbé janséniste et jureur suit des études au grand séminaire d'Avignon, est ordonné diacre, puis renonce à la prêtrise.

Ses prises de position bonapartistes le mettent en danger pendant la Terreur blanche et il monte à Paris. Ses fréquentations estudiantines le font entrer en relation avec les libéraux et il écrit ses premiers articles dans Le Minerve français. En 1821, devenu très anticlérical, tout en restant profondément déiste et socialiste il rédige un pamphlet contre les Missions. Il vient d'être admis aux Amis de la Vérité*, ce qui le conduit naturellement à une des ventes de la Charbonnerie*. On le trouve, en 1821, orateur adjoint de la loge. Les Amis Bienfaisants, soupçonnée d'etre républicaine: il y prononce un discours sous le titre trompeur de « Sainte Liberté, ton nom n'est pas un blasphème ». Il s'agit en fait d'une fantaisie poétique sur un voyage d'Orphée. C'est le seul texte maçonnique de Raspail qui ait été conservé.

Désenchanté par la politique militante, il se consacre alors aux études, avec, pour finalité, l'éducation du peuple et l'éradication de la misère. Il est un touche à-tout de génie, à la fois biologiste, chimiste, physicien, médecin, vétérinaire astronome, météorologue naturaliste, paléontologue écrivain, dessinateur, violoniste. Il expose notamment la théorie cellulaire qu'il synthétise dans la formule Omnis cellula a cellula: toute cellule vient d'une cellule. Il invente des réactifs, perçoit la complexité des échanges intercellulaires, déduit l'existence d'êtres infiniment petits entraînant la mort des cellules. Il invente un microscope. Raspail est le pionnier de l'histochimie, c'est-à-dire de l'étude des phénomènes chimiques à l'intérieur des cellules.

Il retrouve une activité politique en 1830 Il refuse la charge de Conservateur des collections du Muséum et la Légion d'honneur. Il est possible qu'il ait alors repris une activité maçonnique car il est convoqué à une tenue de la loge Les Trois Jours, fondée par des amis de La Fayette*. Son activité républicaine est à l'origine d'une première condamnation: 3 mois de prison en 1831. A sa sortie, il prend la direction de la Société des Amis du Peuple, fille de la loge Les Amis de la Vérité. La Société est mise hors la loi à la fin de 1831, et Raspail condamné à 15 mois de prison.

Libéré en avril 1833 il devient un des meneurs de la Société des droits de l'Homme et du Citoyen fondée par un autre ancien des Amis de la Vérité, Godefroy Cavaignac . D'où à nouveau une condamnation à 3 mois de prison à titre préventif, puis une condamnation femme après l'insurrection d'avril 1834. En octobre 1834, il fonde le journal Le Réformateur, très apprécié dans les ateliers, et qui s'effondre en octobre 1835. Arrêté après l'attentat de Fieschi, accusé d'outrage à magistrat, il est condamné à 2 ans de prison il rédige alors un Dictionnaire de langue verte et un projet de réforme pénitentiaire.

En 1845, il publie son Manuel annuaire de la Santé ou Médecine et Pharmacie pratique qui sera réédité jusqu'en 1935. Il fait l'apologie de l'usage du camphre et invente l'eau sédative. Il ouvre un dispensaire, rue Sévigné, où les pauvres sont soignés gratuitement et est condamné pour pratique illégale de la médecine.

Il revient à la politique en 1846 en publiant des articles dans La Réforme puis en 1848 où il aurait poussé le gouvernement provisoire à proclamer la République. Il fonde le club des « Amis du peuple» le 15 mai 1848, il est compromis, à son corps défendant, dans une tentative de coup d'État révolutionnaire, emprisonné et présenté par l'extrême-gauche aux élections présidentielles de décembre 1848; comme candidat des insurgés de Juin, il n'obtient que 37 000 voix. Il est condamné pour la tentative de putsch manqué, en mars 1849, à 6 ans de pris on il est donc incarcéré lors du coup d'État du 2 décembre 1851. Libéré, il se retire en Belgique où il poursuit son œuvre de médecin des pauvres. Il rentre en France en 1862. Son, fils Benjamin, proscrit après le coup d'État, s'inscrit à la loge L'Écossaise 133* qui regroupe une élite républicaine.

Raspail, avec l'appui des maçons et des libreS penseurs Iyonnais, est élu au corps législatif en 1869 mais battu en 1871 11 est encore condamné à 2 ans de prison en 1874 pour avoir évoqué, dans son Almanach, le souvenir de Delescluze et Millière. En 1876, il est élu député à Marseille. Réélu en 1877, il meurt l'année suivante. Ses obsèques Sont grandioses: 100 000 personnes suivent son cercueil dont de nombreuses délégations maçonniques. On peut rapprocher sa carrière maçonnique de celle de Barbès, de Proudhon*, ou de Pierre Leroux, qui ont été des maçons reconnus par leurs frères bien qu'ils ne fréquentassent que très épisodiquement les loges. Un atelier du Droit Humain* porte aujourd'hui son nom.

A. C.

RATISBONNE

(statuts de) Le 25 avril 1459, les maîtres* des loges* allemandes s'assemblent à Ratisbonne et dressent les premiers statuts de la confrérie* des tailleurs de pierre* pour à la fois régler les affaires générales concernant l'institution et la confraternité et sanctionner les nouvelles lois et règlements, dont les bases furent jetées lors d'une réunion préparatoire à Strasbourg*. Jost Dotzinger de Worms et ses successeurs furent établis dans le poste d'architectes* de l'Œuvre Notre-Dame et pour Grands Maîtres uniques et perpétuels des tailleurs de pierre d'Allemagne.

Les Statuts comprennent un préambule, puis précisent leur caractère chrétien. Ils sont approuvés par les « maîtres et compagnons* dudit métier», originaires de Spire, Strasbourg et Ratisbonne en leur nom et celui de tous les maîtres et compagnons du métier, lesquels ont « rénové et clarifié les vieilles traditions " et se sont conStitués « dans un esprit fraternel » en un groupement où ils se sont engagés à observer fidèlement les règlements, pour eux-mêmes et pour leurs successeurs.

Ces Statuts sont l'aboutissement d'une longue tradition orale; le temps et les circonstances ont voulu qu'elle soit désormaiS « clarifiée " et couchée par écrit.

lls sont composés de 53 articles qui reprennent les usages séculaires observés par les martres et compagnons du métier: engagement de terminer à la journée ce qui a été commencé de cette façon; engagement de terminer le travail d'un maître défunt sans modifier l'ouvrage; engagement de respecter le plan, en particulier ne pas enseigner à quiconque ne fait pas partie de la corporation les « secrets* du métier» engagement de ne pas renvoyer un confrère de façon déloyale pour acquérir son ouvrage; engagement de ne pas accepter un ouvrage si l'on n'est pas susceptible de le réussir selon le plan; engagement de ne pas accepter l'argent d'un compagnon pour lui enseigner le métier; engagement de limiter le nombre de ses compagnons (deux aides); engagement de ne pas vivre en concubinage; engagement obligatoire de faire lire les statuts au moins une fois par an le maître qui garde les statuts doit veiller aux livres qui les contiennent et ne pas laisser quiconque en faire copie sans autorisation. Les règlements concernent surtout apprentis* et compagnons

J.-Fr.B.

RECONNAISSANCE

Dans le vocabulaire des maçons d'expression française, la notion de reconnaître est inséparable de deux phrases présentes dans toutes les instructions rédigées en français au cours du XVIIIe siècle depuis le Catéchisme des francs-maçons (1744): « Êtes-vous maçon ? -Mes frères me reconnaissent pour tel. " En revanche, dans le vocabulaire maçonnique anglais, pendant un siècle et demi, le mot recognition n'était employé que dans l'expression: signes* de reconnais-sance*. Dans les premières encyclopédies maçonniques de langue anglaise (Mackey 1874) l'entrée Recognition est d'ailleurs accompagnée des mots signs of.

Le mot recognise acquit une signification maçonnique nouvelle dans la résolution adoptée en mars 1878 par la Grande Loge Unie d'Angleterre* à la suite de la modification apportée à l'article 1er de sa Constitution par le Convent* du Grand Orient de France* de septembre 1877: «Bien que toujours désireuse d'accueillir dans l'esprit le plus fraternel des frères de n'importe quelle Grande Loge étrangère dont les travaux sont menés en conformité avec les anciens landmarks* de l'Ordre* dont le premier et le plus important consiste en la croyance au Grand Architecte de l'Univers*, [la Grande Loge Unie d'Angleterre] ne peut pas reconnaître [cannot recognise] comme authentiques et véritables des frères qui ont été initiés dans des loges* niant ou ignorant cette croyance "

Son dérivé, recognition, sera inclus dans l'intitulé des Basic Principles for Grand Lodge Recognition adoptés le 4 septembre 1929, texte définissant les 8 points fondamentaux du questionnaire qui serait dorénavant adressé à toute obédience* maçonnique demandant à être reConnue Le point 2 indique que « la croyance au Grand Architecte de l'Univers et en Sa volonté révélée sera une condition essentielle pour les membres [d'une Grande Loge demandant à être reconnue] ». Une formulation légèrement différente fut adressée aux Grandes Loges du monde entier en janvier 1989. Le point 2 devenait: « Les francs-maçons appartenant à sa juridiction [celle d'une Grande Loge demandant à être reconnue] doivent croire en un Être suprême ». Ce texte se terminait ainsi: « Il existe de prétendus corps maçonniques qui n'observent pas les règles précédentes, soit qu'ils n'exigent pas la croyance en un Être suprême soit qu'ils tolèrent ou encouragent leurs membres en tant que tels à prendre part à des débats politiques. Ces corps ne sont pas reconnus par la Grande Loge d'Angleterre comme maçonniquement réguliers et il est interdit d'avoir avec eux des contacts maçonniques.»

À l'occasion d'une communication portant sur la régularité*, présentée en 1983 devant la loge Quatuor Coronati* par Christopher Haffner, sir James Stubbs Grand Secrétaire de la Grande Loge Unie d'Angleterre de 1958 à 1980 a défini la différence fondamentale séparant à ses yeux la notion de régularité et celle de reconnaissance:« Le frère Haffner semble confondre la régularité, qui est subjective et susceptible de recevoir plusieurs interprétations, avec la reconnaissance, qui correspond à un état de fait. Une Grande Loge [A] ne peut pas être forcée de reconnaître une Grande Loge [B], même si [A] est prête à admettre que [B] est régulière d'après les propres critères d'appréciation de [A]. Aucune Grande Loge ne peut exiger d'être reconnue; elle ne peut que demander à l'être et exposer ce qu'elle estime constituer les éléments d'un bon dossier. Au contraire, si elle en éprouve le désir, une Grande Loge peut rompre ses relations avec une autre Grande Loge, c'est-à-dire cesser de la reconnaître~ si elle estime avoir une bonne raison pour cela. [...] À mon avis, il est aussi important pour la Grande Loge à laquelle une demande [de reconnaissance] est adressée de chercher des raisons pour ne pas l'accorder, que pour la Grande Loge qui la sollicite, de fournir des éléments pour que cette reconnaissance soit accordée. »

A.B.

REGHINI, Arturo

(Florence, 1818-Budrio, 1946) La vie maçonnique de Reghini est étroitement mêlée aux profondes vicissitudes que subit la maçonnerie italienne au cours de la première moitié du XXe siècle et elle en est largement le reflet. À travers sa biographie on discerne en filigrane la scission de 1908 et les difficultés qui en résultèrent, la dissolution de la maçonnerie pendant la période du fascisme* et la difficile reconstruction de l'après-guerre.

C'est à travers la Société Théosophique* qu'Arturo Reghini entre en contact avec la maçonnerie. En 1898, il fonde à Rome, avec Isabel Cooper Oakley, la section italienne de la Société Théosophique et il participe à son activité par des conférences. Dans la Société Théosophique, il entre en contact avec Sulli Rao, un éditeur milanais,33° et 95° du Rite de Memphis de Palerme Ce dernier l'initie sur l'épée en 1902 par délégation de la loge* palermitaine I Regeneratori. Le Rite Egyptien* de Memphis s'était constitué à Palerme le 10 juillet 1899 et rassemblait quatre loges dissidentes du Grand Orient d'ltalie* dirigé par Adriano Lemmi*. En 1903, Arturo Reghini réside à Florence et il est affilié à la loge Michelangelo di Lando du Grand Orient Italien Milanais fondé en 1899 et gouverné alors par le Grand Maître Malachia de Cristoforis. Lorsque cette obédience* se réunifie en 1904 avec le Grand Orient d'ltalie, la loge florentine Di Lando se reconstitue sous le titre de Lucifero et Reghini en est l'un des fondateurs. À Florence il fréquente le célèbre café des Giubbe rosse, qui est à l'époque le pivot de la vie culturelle et artistique. Il participe aux mouvements d'avant-garde La Voce et La Fronda, et rencontre le groupe de Lacerba.

En 1903, il fonde la Bibliothèque philosophique qu'il dirige jusqu'en 1908, et il rassemble de précieuses œuvres maçonniques. Reghini souffre de la difficile scission de 1908: il quitte le Grand Orient d'ltalie en 1912 et adhère au Rite Philosophique fondé en 1909 par Eduardo Frosini. Il en sort ieux ans plus tard à cause de ses conflits avec le fondateur et se met alors « en sommeil». Après la Première Guerre mondiale, il réside à Rome et adhère, en 1451, au Rite Écossais Ancien et Accepté* de Piazza del Cesù, fondé par Fera* apres la scission de 1908 et dirigé à l'époque par Raoul Palermi. Il est reconnu au 3d' et assume la fonction de rédacteur en chef de la revue Rassegna massonica qu'il conserve jusqu'en 1926

il s'occupe de la révision des rituels. L'écho des difficultés que traverse la maçonnerie italienne à ce moment-là se retrouve dans les pages qu'il a écrites en 1922 (Le. Parole di passo e il massimo mistero massonic) [Les paroles du passage et le plus grand mystère maçonnique]: « L'esprit qui animait l'Ordre* à son tout début (1717)... dégénéra rapidement et finit par se cristalliser en un vide formalisme christianisant dans les pays anglosaxons; en France et, de là, dans les pays latins, il s'altéra profondément sous la pression des retournements politiques, perdant son caractère philosophique propre, adoptant las dits principes immortels de 89, et imprimant à l'activité de l'Ordre* un caractère essentiellement politique. » Les raisons politiques qui ont provoqué la scission sont (durement) stigmatisées ainsi: « Naturellement cette orientation athée-matérialiste démocratique ne pouvait pas être acceptée par tous les frères et donc, deux ans après la fusion des Grands Orients de Rome et de Milan [fusion qu'il a vécue personnelle ment], une autre profonde scission avait lieu au sein de la famille maçonnique italienne. » Cette étude, qu'il réalise en utilisant la philologie et les documents anciens, met en lumière le fait qu'il existe, dans les paroles hébraïques actuellement utilisées dans les rituels, certaines déformations des termes grecs se rapportant le plus à la symbolique maçonnique; elle indique également que la « palingénésie», c'est-à-dire la régénération, est le but initiatique de l'Ordre. Le texte explique en fait que Reghini avait l'intention de ramener la maçonnerie à sa fonction in iniatique et orienter la société vers u n Ordre fondé sur les valeurs spirituelles.

Au cours de ces années, Reghini devient le pôle des études maçonniques traditionnelles en Italie soit au travers des revues qu'il fonde, soit au travers de ses propres études.

En 1924, il fonde et dirige la revue d'études initiatiques Atanor dont la publication, interdite par le régime fasciste, se poursuit en 1925 avec le titre,Ignis.

À ces revues collaborent des hommes comme René Guénon* et Julius Evola.

Mais Ignis est aussi obligée de s'arrêter en raison du climat politique et Reghini est étroitement surveillé par la police fasciste.

Entre 1926 et 1927, la revue UR voit le jour mais, lorsque le directeur.

choisi pour éviter que Reghini ne réapparaisse personnellement décide de modifier les articles pour plaire au régime de Mussolini, elle disparaît.

A partir de cette date, Reghini se consacre totalement à l'écriture d'une grande biographie, fort bien documentée, d'Henri Cornelius Agrippa et surtout à l'étude des mathématiques et du viatique initiatique pythagoricien-la Schola italica qui lui était très chère-et de son axe central: la régénération c'est-à-dire la renaissance initiatique avant la « mort initiatique ».

Celle-ci consiste à placer sa propre conscience, en restant vivant et présent à soi-même, dans la condition où doit se trouver la conscience du mort.

Il s'agit d'expérimenter la mort, en la « vivant en pleine conscience » (Les paroles sacrées et le.

passage).

La philosophie occulte d 'Agrippa mentionne également ce difficile objectif du viatique initiatique: Agrippa dit que « la clef de toutes les opérations magiques, la chose arcane nécessaire et secrète, consiste dans l'élévation de l'homme ».

« La déification » explique Reghini, n'est autre que la vision qui couronne le viatique initiatique, le devenir « comme des dieux» souligné par les vers dorés de Pythagore: « cette contemplation, réalisée suivant les normes du rite* «amène à l'illumination » (Henri Cornelius Agrippa et sa magie).

Bien peu ont affirmé avec autant de constance que le viatique symbolique maçonnique est la préfiguration de cette métamorphose.

En 1943 après le passage des troupes alliées, Reghini reprend une activité dans le Rite Écossais Unifié présidé par Tito Signorelli qui, le 19 novembre 1945 se réunifie avec celui du Palazzo Giustiniani.

Reghini conserve sa charge de Lieutenant Grand Commandeur à vie.

À l'époque, et jusqu'à sa mort.

il est membre de la loge bolonaise Risorgimento.

Son corps repose à Budrio, sous les symboles de la Schola italica.

M.N.

RÉGULARITÉ

Paradoxalement le concept de régularité, très subjectif, est la clef des relations diplomatiques entre les obédiences* maçonniques du monde entier C est la Grande Loge Unie d'Angleterre* qui, une fois pour toutes, a défini les critères de la régularité maçonnique, le 4 septembre 1929, avec la volonté de les faire appliquer de façon universelle. Ces huit principes fondamentaux, ou landmarks*. réédités chaque année dans l'Annuaire de cette Grande Loge*, sont les suivantS

1. La régularité de l'origine de chaque Grande Loge, c'est-à-dire que chacune aura été réglementairement fondée par une Grande Loge dûment reconnue ou bien par trois loges* ou plus, régulièrement constituées;

2. La croyance au Grand Architecte de l'Univers* et en sa Volonté révélée sera une condition essentielle pour l'admission des membres

3. Tous les initiés devront prêter serment sur le Livre de la Loi sacrée ou devant ce livre ouvert, par lequel est exprimée la révélation d'En Haut, à laquelle l'individu venant d'être initié est. sur sa conscience, irrévocablement lié

4. La Grande Loge et toutes les loges seront exclusivement composées d'hommes et aucune loge n'entre tiendra de rapport maçonnique de quelque nature que ce soit avec des loges mixtes ou avec des obédiences qui admettent des femmes* comme membres

5. La Grande Loge aura des pouvoirs de juridiction souverains sur les loges placées sous son autorité, c'est-à-dire qu'elle sera une organisation responsable qui se gouverne indépendamment et qui, seule, possède le pouvoir de gouverner l'Ordre* et les degrés symboliques de son obédience (apprenti*, compagnon* et maître*). Elle ne dépendra ni ne partagera cette autorité avec un conseil suprême ou une autre puissance revendiquant le contrôle ou l'autorité sur ces degrés

6. Les trois Grandes Lumières* de la franc-maçonnerie* le livre de la Loi sacrée, I'équerre* et le compas*, seront toujours exposées lors des travaux de la Grande Loge ou des loges placées sous son autorité; la plus importante des trois est le Livre de la Loi sacrée;

7. Doute discussion religieuse ou politique sera absolument interdite dans les loges

8. Les principes des anciens landmarks, des us et des coutumes de l'Ordre seront strictement respectés.

L'énonciation des principes de 1929 répond au souhait de la Grande Loge Unie d'Angleterre d'empêcher la création d'obédiences concurrentes sur son propre territoire. Le 5e principe rend explicite une règle qui avait plus ou moins prévalu jusqu'à cette date celui de l'exclusivité territoriale (territonal integrity). En effet, selon la Grande Loge Unie d'Angleterre, il ne peut exister deux Grandes Loges différentes pour un même secteur géographique: l'une d'entre elles sera forcément considérée comme irrégulière (les Anglais utilisent le terme irrégulier ou clandestine). Cette conception d'exclusivité territoriale est étrangère à la francmaçonnerie* «latine » qui accepte volontiers la coexistence d'obédiences différentes dans un même pays. C'est le cas du Grand Orient de France* et de la Grande Loge de France*, sans parler des obédiences féminines et mixtes. La Grande Loge Unie d'Angleterre ne reconnaît qu'une seule Grande Loge pour chaque pays, en vertu de ce principe. C'est pourquoi, en France, seule la Grande Loge Nationale Française* est considérée comme « régulière ». La Grande Loge de France, qui n'enfreint aucun des principes énoncés en 1929, est considérée comme «irrégulière » à la fois pour cette raison et parce que aux yeux de la Grande Loge Unie d'Angleterre, elle est coupable d'entretenir de bonnes relations avec le Grand Orient de France, Le Droit Humain* et la Grande Loge Féminine de France*.

La rupture des relations diplomatiques avec le Grand Orient de France en 1877 a fait jurisprudence, comme en atteste le 2e principe qui eut pour effet de creuser le fossé entre les obédiences anglo saxonnes et les obédiences latines dans le monde. En 1929, la Grande Loge Unie d'Angleterre a souhaité officialiser le schisme qui prévaut encore de nos jours. Les Constitutions d'Anderson* se contentaient d'écarter de la franc-maçonnerie les «athées stupides ». À partir de 1877, la Grande Loge Unie d'Angleterre rejeta également les agnostiques et tous ceux qui ne font pas profession de leur croyance en Dieu.

Le 4e principe interdit l'admission des femmes en franc-maçonnerie. Les Anglais se sont ainsi à jamais vengés des indiscrétions de Mrs Aldworth, une Irlandaise qui il est vrai, selon la légende, avait écouté aux portes et avait donc dû être initiée. La Grande Loge Unie d'Angleterre, de même que les Grandes Loges américaines reconnaît l'existence d'organisations charitables composées d'épouses de mères et de filles de maçons, qui n'ont absolument pas le statut de loges maçonniques (les Women Freemasons* en Angleterre, l'ordre de l'Eastern Star* aux États-Unis*...) L'existence d'obédiences mixtes ou féminines est totalement contraire au 4e principe et constitue aujourd'hui l'un des deux principaux griefs de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à l'égard de la francmaçonnerie latine, le premier étant de nature religieuse.

Le respect des 8 principes énoncés en 1929 détermine la reconnaissance* des Grandes Loges par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Les Grandes Loges d'lrlande* et d'Écosse* s'alignent toujours sur les positions de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et il en va souvent de même pour les Grandes Loges américaines qui acceptent également ces critères. La Grande Loge Unie d Angleterre a publié des guides de bonne conduite à l'usage des francs-maçons, tel celui de Keith Henderson. Masonic World Guide. On y dit très clairement que les maçons réguliers ne peuvent visiter que des loges appartenant à des obédiences « régulières» et que, s ils venaient à côtoyer des visiteurs qui n appartiennent pas à une obédience régulière, ils devraient instantanément se retirer et refuser de participer aux travaux de ces loges. Un maçon régulier ne saurait côtoyer sous quelque prétexte que ce soit un maçon appartenant à une obédience non reconnue officiellement par sa propre Grande Loge. On le voit, la vie d'un maçon anglais peut ainsi être très compliquée. En 1971 par exemple, la Grande Loge Alpina* de Suisse a perdu pendant un an la reconnaissance de la Grande Loge Unie d'Angleterre parce qu'elle avait autorisé au sein de ses loges quelques visiteurs membres du Grand Orient de France. Les Suisses firent amende honorable et les relations diplomatiques furent rétablies.

Une question délicate est celle de la reconnaissance de l'obédience noire, la Grande Loge de Prince Hall*. Curieusement, si cette Grande Loge est considérée comme irrégulière par plusieurs Grandes Loges dans le monde en particulier aux États-Unis ce n'est pas en application des 8 principes énoncés en 1929. En effet, les membres de Prince Hall respectent en tout point ces landmarks. Ils sont victimes de l'article 3 des Constitutions d'Anderson de 1723 qui interdisait l'admission des femmes et des esclaves en franc-maçonnerie. Il faut reconnaître à la Grande Loge Unie d'Angleterre le mérite d'avoir substitué dès 1847 dans la déclaration des candidats à l'initiation* le terme d'« homme libre » (free man) à celui d'« homme né libre » (free born). C'est d'ailleurs la Grande Loge des Modernes* qui avait accordé une patente à la première loge noire, à la fin du XVIIIe siècle. En revanche, un certain nombre de Grandes Loges américaines persistent à ignorer l'existence de la franc-maçonnerie noire et à taxer la Grande Loge de Prince Hall d'irrégularité.

C'est la Grande Loge Unie d'Angleterre qui a le monopole du concept de régularité tel qu'il vient d'être décrit. Les obédiences latines ont également recours à la notion de régularité mais avec des critères totalement différents. On comprend que les maçons éprouvent le besoin de se protéger contre la prolifération d'organisations se réclamant de la franc-maçonnerie mais prônant souvent des principes très éloignés d'elle. Les critères retenus par les obédiences latines sont cependant fort différents des 8 landmarks établis par la Grande Loge Unie d'Angleterre. La tolérance religieuse, le respect de la laïcité* et l'interdiction absolue de prôner des doctrines racistes sont les principaux critères adoptés pour la reconnaissance d'une nouvelle obédience. Force est de constater que la régularité maçonnique est au fond une notion très subjective qui est étroitement liée aux conceptions philosophiques de tous ceux qui prétendent la définir.

C. R.

RELATIONS INTERNATIONALES

Lorsque, le 24 juin 1717 à Londres se réunissent les quatre loges* qui vont être à l'origine de la franc-maçonnerie* spéculative* actuelle, ont elles le sentiment qu'elles entament le processus de développement d'une institution qui va essaimer dans le monde ? Leur ambition se limite plutôt à l'établissement de liens fraternels entre hommes d'origines sociales diverses qui mettent ainsi à mal les cloisonnements de l'époque et créent cette « sociabilité démocratique " dont parle Ran Halevi.

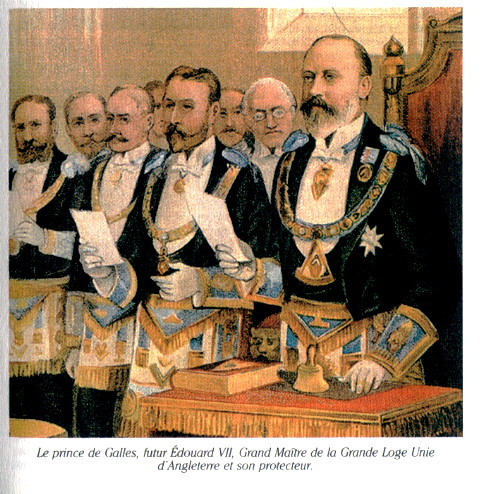

Les Constitutions d'Anderson* de 1723, dans leur partie historique, soulignent l'antiquité de l'Ordre*, à l'énoncé des personnages célèbres qui sont censés de façon mythique, en avoir fait partie, mais rien de plus. Il faut attendre le discours du chevalier de Ramsay*, pour entrevoir ses ambitions d'universalité. Il y est dit: « Le monde n'est qu'une grande République dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant [...]. Nous voulons réunir tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces, d'une humeur agréable non seulement par l'amour des beaux-arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, de science et de religion où l'intérét de la confraternité devient celui du genre humain tout entier où toutes les nations peuvent puiser des connaissances solides, et où les sujets de tous les royaumes peuvent apprendre à se chérir mutuellement sans renoncer à leur patrie. » Tout au long du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie va s'implanter dans les différents pays du continent européen et dans les colonies* anglaises d'Amérique. Cependant, les seules relations réelles seront le fait d'individus qui voyagent dans toute l'Europe, comme Benjamin Franklin* qui est amené à devenir vénérable* des Neuf Sœurs* à Paris. Cette volonté de cosmopolitisme renforce le principe d'universalisme pro clamé dès les débuts d'une franc-maçonnerie qui se veut «le centre de l'union ».

Au XIXe siècle, deux phénomènes nouveaux ont une influence sur l'évolution de l'Ordre: le premier est l'avènement du principe des nationalités et son passage dans les faits qui multiplie les frontières et les aspirations nationales; le second est la colonisation qui sera réalisée par quelques puissances européennes le Royaume Uni et la France notamment. Ainsi le projet maçonnique initial se développe avec l'établissement de maçonneries dans le monde, en Afrique et en Amérique latine surtout. Cosmopolite et universaliste le franc-maçon, certes, mais on retrouve des frères à la tête des principaux mouvements d'indépendance nationale en Europe (Kossuth en Hongrie et Garibaldi* en Italie) et en Amérique du Sud, dans l'Empire espagnol* en voie de décomposition.

Les obédiences* adoptent à cette époque une structure nationale et n'ont que peu de relations entre elles. La seule volonté internationale émane de l'Angleterre qui tient à conserver son emprise morale, intellectuelle et réglementaire sur la franc-maçonnerie d'outremer, et des pays colonisateurs qui ont exporté la maçonnerie dans leurs colonies.

L'année 1877 marque un tournant. En effet, au Convent* du Grand Orient de France*, il est décidé de supprimer de la constitution l'obligation de croyance en « l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme ». La maçonnerie mondiale va dès lors se scinder en deux courants: l'un dit « régulier » qui est représenté par la maçonnerie anglaise, ne reconnaît qu'une obédience par pays et, forte de sa prééminence, interdit à celle-ci d'avoir des relations avec les autres maçonneries locales, et l'autre, dit N libéral ", en référence à son attachement à la liberté de conscience. Le Grand Orient de France, par son poids historique et quantitatif, joue dans cette tendance un rôle éminent mais non coercitif. Malgré ce clivage, une volonté d'union a toujours animé les francs-maçons du monde entier. par principe mais aussi parfois en raison de la conjoncture. Il fallait saisir toutes les occasions de rencontres. Ainsi, lors de l'Exposition Universelle de Paris en 1900, se réunit un congrès maçonnique international, boudé par l'Angleterre. Au cours de ce congrès, les délégués des puissances maçonniques condamnent unanimement la guerre et proposent un arbitrage international pour régler les différends entre nations. Un nouveau congres a lieu en 1902 qui précède une rencontre de maçons français et allemands en 1907 au cœur des Vosges transcendant ainsi les rancœurs, les ressentiments et l'esprit de revanche liés à la douloureuse question de l'Alsace-Lorraine*. Malgré le conflit en 1917 les représentants de tous les pays alliés venus d'Europe mais aussi d Amérique latine proclament la guerre « hors la loi » et mettent sur pied un projet de Société des Nations*. L'idéal maçonnique de paix entre les hommes sera en partie entendu avec la création de cette SDN et le pacte Briand-Kellogg, ce dernier étant d'ailleurs un frère.

Il reste aux francs-maçons à s'unir eux mêmes. C'est chose faite en 1921 avec la création de l'Association Maçonnique Internationale dont le siège est à Genève. La Grande Loge Unie d'Angleterre* refuse de participer au mouvement et interdit aux obédiences de sa mouvance d'y adhérer. Pourtant la franc-maçonnerie a besoin d'union car avec la montée du fascisme ou du stalinisme, elle est interdite et persécutée dans tous les pays totalitaires: l'URSS l'ltalie* le Portugal* salazariste l'Allemagne nazie* et l'Espagne franquiste*. Bientôt, la France de Vichy* adopte une attitude comparable.

Après la guerre et le triomphe des démocraties la franc-maçonnerie européenne se reconstitue, sauf dans les pays satellites de l'Union soviétique d'Europe de l'Est* où elle est. comme en Tchécoslovaquie, mise sous surveillance avant d'être interdite. Néanmoins, ses principes semblent triompher avec l'élaboration de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la création de l'Organisation des Nations unies. Pourtant la vie internationale maçonnique souffre tOUjours de l'ostracisme de la Grande Loge Unie d>Angleterre à l'égard des obédiences qui ne dépendent pas d'elle. C'est en partie cet acharnement qui provoque la dissolution de l'Association Maçonnique Internationale à l'automne de 1949. Une fois de plus, la franc-maçonnerie semble incapable de s'unir. Pourtant, les rencontres informelles se poursuivent et, sous l'impulsion du Grand Orient de Belgique* et du Grand Orient de France est lancé un appel en novembre 1960 invitant toutes les puissances maçonniques du monde « à l'édification d'un vaste rassemblement maçonnique universel dont la nécessité est plus impérative que jamais ». Il aboutit le 22 janvier 1961 à une déclaration signée à Strasbourg par onze obédiences essentiellement européennes puisque, outre les deux initiatrices on trouve des maçonneries issues d'Allemagne d'Autriche d'ltalie d'Espagne de Suisse*, des Pays-Bas*, du Luxembourg. On remarque la présence du Grand Orient du Liban. L'organisation qui en émane prend le nom de CLIPSAS (Centre de Liaison et d'information des Puissances Maçonniques Signataires de l'Appel de Strasbourg). C'est un simple lieu de rencontre permettant de nouer des liens fraternels. L'appel de Strasbourg souligne « qu'il importe à cet effet de rechercher en commun en tenant compte de toutes les traditions, de tous les rites* de tous les symboles, de toutes les croyances, et dans le respect de la liberté absolue de conscience, les conditions qui déterminent la qualité de franc-maçon» et ceci en déplorant « de regrettables exclusives Renaissance par les Émules d'Hiram contraires aux principes des Constitutions d'Anderson».

Le CLIPSAS rencontre l'approbation de nombreuses maçonneries issues de tous les continents. Tout en gardant son caractère européen il voit arriver dans ses rangs des obédiences africaines américaines, du Moyen-Orient... C'est cet afflux d'obédiences (le CLIPSAS en comptait près d'une cinquantaine au début des années 1990) qui va causer un certain malaise. La prééminence européenne (la présidence avait été assurée pendant 30 ans par le Grand Orient de Belgique, puis par le Grand Orient de France, le Grand Orient du Luxembourg et la Grande Loge Féminine de France*) pose un problème ainsi que la distorsion entre de très grandes obédiences et de petites organisations maçonniques rassemblant quelques dizaines de membres. Ce manque de cohérence semblait préjudiciable à une réelle orientation libérale de la maçonnerie.

C'est pourquoi, en 1996, quelques grandes obédiences comme le Grand Orient de France, le Grand Orient de Belgique ou Le Droit Humain* français, ont quitté le CLIPSAS pour fonder l'Association Maçonnique Intercontinentale Libérale (AMIL) qui, par suite de divergences de points de vue, n'a eu qu'une existence éphémère. La nécessité d'union était pourtant telle qu'en décembre 1998 à Bruxelles, était créé le Secrétariat International maçonnique des puissances adogmatiques qui rassemblait les principales obédiences européennes et au total 24 puissances maçonniques venant des divers continents.

Dans le document entérinant leur accord les signataires réaffirmaient « la liberté absolue de conscience » Le combat permanent en faveur de l'affranchissement, notamment social, de l'homme et de la femme et à l'encontre des enfermements dogmatiques et des dérives sectaires» « l'attachement au principe d'egalité » «La conscience de l'importance de la démocratie et du principe de laïcité* comme éléments nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la société ».

L'Ordre maçonnique continue à être divisé. Très largement majoritaires les obédiences reconnues par la Grande Loge Unie d'Angleterre ne peuvent prétendre à une liberté ni pour elles-mêmes ni pour leurs membres étant donné les interdits et les obligations auxquels les uns et les autres sont soumis. La maçonnerie qui proclame la liberté de conscience, majoritaire en Europe continentale, continue à s'organiser afin d'établir des liens fraternels entre obédiences qui peuvent s'enrichir de leurs différences. Une concrétisation de ces liens est à relever avec ces rencontres de jeunes de 14 à 17 ans, enfants de maçons qui se réunissent tous les étés à Vichy, venant du monde entier et qui préfigurent peut-être [es relations humaines de demain.

J.-R.R.

RENAISSANCE PAR LES ÉMULES D'HIRAM (La)

Créée à l'initiative de Riche-Gardon*, en 1858 à partir des débris de la loge* Les Émules d'Hiram, cette loge recrute préalablement parmi les quarante-huitards, déistes et socialisants, avec l'initiation* du professeur de philosophie Henri Carle, qui s'apprête à publier avec Beluze une biographie d'Étienne Cabet, et avec l'affiliation de Fauvety*. Le salon de sa femme, Maxime, sert de vivier de recrutement pour la loge renaissante.

Sur son tableau* figurent notamment un vétéran des combats maçonniques, Jean Claude Bésuchet de Saunois, et l'écrivain judaïsant Alexandre Weill.

Cette première équipe vote, le 4 novembre 1859, un rapport d'Henri Carle qui définit les fondements de la maçonnerie.

Les membres de l'équipe retrouvent dans la francmaçonnerie* tous les éléments d'une religion: un dogme, une morale, un culte avec ses symboles et ses cérémonies.

Elle différerait des sectes en ce qu'elle ne s'attacherait qu'à ce qui est éternel et universel dans la religion, « se constituant sur ce qui est immuable, n'écartant que la superstition et l'intolérance ».

Elle serait la religion « préservée de tout alliage impur », « naturelle et humaine », fondant ses enseignements « sur la raison, sur la conscience sur les traditions générales du genre humain, sur la science surtout qu'elle considère comme l'interprète de l'Ordre* universel».

Elle serait « universelle» et « autonome » chaque adepte pouvant accéder à la lumière*.

Le Conseil de l'Ordre* commence à craindre que l'Ordre ne se fourvoie sur le terrain de la métaphysique et le Bulletin officiel publie des extraits d'une brochure d'Esprit-Eugène Hubert* qui met en garde contre la tentative de faire de la maçonnerie une nouvelle religion.

La Renaissance, passée ensuite sous les maillets de Charles Pernet-Vallier et de Charles Fauvety, combat Murat*.

Elle affilie ou initie d'autres « intellectuels " comme Peigné, le féministe Léon Richer, Alexandre Raisant (disciple de Barbès), le proudhonien Massol*, le déiste Alexandre Erdan, le fouriériste et ancien représentant du peuple Cantagrel les « anarchistes » Élie et Èlisée Reclus, les écrivains Charles Sauvestre, Charles Habeneck et Henry Fouquier, le rabbin Aristide Astruc.

En 1863, Massol prend la direction de l'atelier et s'en sert comme base pour la propagation de « la morale indépendante ». Elle continue à briller comme le montre la qualité de ses nouveaux membres. Elle admet, en 1864 Frédéric Morin les écrivains Hector Pessard Louis-Xavier de Ricard, Émile Journault, Léonce Ribert, Auguste Nefftzer qui dirige Le Temps. En 1865, elle reçoit Jules Castagnary, Arthur Ranc, le blanquiste Germain Casse en 1866 le libre penseur André Saturnin Morin, Albert Regnard, secrétaire général de la Préfecture de police sous la Commune*; en 1868, Eugène Ténot, historien du coup d'État futur préfet; en 1869, Tony Révillon... La virulence de certains propos anticléricaux provoque, en 1866 et 1867, quelques défections (Duvernois, Pessard...).

Déiste à l'origine elle devient un foyer de propagation du laïcisme. Silencieuse sous la Commune, elle souffre de la disparition de Massol (1875). Mais, en 1876 son groupe d'amis subsiste encore écrivains spiritualistes ou rationalistes, comme Jules Castagnary, Emile Deschanel, Jean Destrem, Saturnin Morin Georges Lechevalier, Emmanuel Vauchez (de la Ligue de l'Enseignement), le Dr Pierre Marmottan, le professeur Alfred Talandier, futur député. Puis elle rentre dans le rang.

A. C.

RÉPERTOIRE

I. Les genres

II. Les thèmes

Le répertoire musical est composé d'un ensemble de pièces trés variées, spécialement composées pour les cérémonies, ou adaptées aux circonstances, ou même exécutées dans leur version originelle.

La diversité des genres et des musiques* pratiquées en maçonnerie reflète les influences de la société environnante. Au XIXe siècle, l'engouement général en faveur de la mélodie, de la musique instrumentale virtuose et de l'art lyrique, s'est répercuté sur le répertoire des loges*: cela a certainement participé au délaissement de la colonne d'harmonie* dans sa forme traditionnelle.

À l'origine, comme en témoignent les Constitutions d'Anderson* qui offrent en annexes quelques chants, le répertoire des loges est essentiellement vocal: le chant a une fonction didactique et récréative.

La musique instrumentale joue aussi un rôle primordial bien qu'essentiellement ornemental, et nombre de compositeurs* francs-maçons ont travaillé à sa mise en valeur, en utilisant parfois des «couleurs orchestrales » très originales.

1. Les genres

L'air sur timbre. - La musique est d'abord perçue comme un moyen de consolider l'harmonie des frères: l'art musical doit donc être mis à la portée des maçons. Cela explique l'écrasante prédominance de l'air sur timbre puisqu'il s'agit de reprendre une mélodie connue de tous, sur laquelle on écrit des textes maçonniques. Éminemment démocratique, l'air sur timbre a engendré une production de qualités poétiques très diverses. Deux timbres connurent un très grand succès: Femmes voulez-sous éprouver? (extrait d'une œuvre de Solie, Le Secret, 1793), Où peuton être mieux qu au sein de sa famille ? (quatuor vocal extrait de Lucile, de Grétry 1769).

L'air sur timbre. - La musique est d'abord perçue comme un moyen de consolider l'harmonie des frères: l'art musical doit donc être mis à la portée des maçons. Cela explique l'écrasante prédominance de l'air sur timbre puisqu'il s'agit de reprendre une mélodie connue de tous, sur laquelle on écrit des textes maçonniques. Éminemment démocratique, l'air sur timbre a engendré une production de qualités poétiques très diverses. Deux timbres connurent un très grand succès: Femmes voulez-sous éprouver? (extrait d'une œuvre de Solie, Le Secret, 1793), Où peuton être mieux qu au sein de sa famille ? (quatuor vocal extrait de Lucile, de Grétry 1769).

Femmes voulez-vous éprouver? fut aussi arrangé avec accompagnement pour piano* ou harpe* par Bertin et édité dans cette version en 1796. Les francs-maçons ont certainement été sensibles à l'évocation, dans le deuxième couplet originel, d'un «azile sacré du mistère ». On trouve des citations de ce timbre sur tout le territoire.

Comparativement l'air de Lucile est surtout un credo d'ateliers parisiens. Son usage est plus échelonné dans le temps: les frères des loges La Tolérance et Les Zélés Philanthropes l'interprètent toujours, dans une version adaptée, en 1852. Le texte le plus ancien qui en fait mention date de 1801. Le quatuor de Lucile est présenté comme « l'air chéri des Français » (Les Neuf Sœurs*, 1807). En 1805, la loge Thémis (Cambrai) en prévoit l'exécution pour la cérémonie d'installation* du vénérable* et des nouveaux officiers.

Hymnes, couplets et cantiques. - Les chants maçonniques pour voix seule (avec chœur dans le refrain) forment une large part de la production maçonnique. Ils bénéficiaient- d'une bonne diffusion dans la mesure où certains compositeurs étaient aussi éditeurs. C'est le cas de Georges Sieber (directeur de la maison « La Flûte enchantée ») qui écrivit et publia L'Hymne des hauts grades et La Rose et la Croix. Pierre Gaveaux, compositeur et collaborateur des Annales maçonniques, édita en 1805 les Harmonies et chants funèbres recueil qui comprend entre autres un Chant funèbre avec accompagnement de piano (ou de harpe) et de cor* de sa composition. En 1808 Pierre Gaveaux fit paraître quelques-uns de ses couplets dans Le Manuel anacréontique des francmacons un ensemble de « sept pièces d'aschitecture », écrites avec accompagnement de guitare* ou d'harmonie complète.

L'éditeur franc-maçon Orcel, par ses recueils a aussi approvisionné en chants les ateliers. Il imprima notamment quelques cantiques de Melchissidec. Son collègue Teissier fit paraître les chants écrits par Ortolan et composés par Steiner en 1881. Cet Album de chants maçonniques devait servir à la loge L'harmonie Universelle.

La cantate et la marche.-À côté de ces genres, avec l'apparition des premières colonnes d'harmonie, deux genres « nobles » s'imposent ce sont la cantate et la marche. L'une et ]'autre répondent à des nécessités pour la communauté maçonnique.

La marche accompagne en effet les cortèges et les gestes symboliques. Elle offre des temps de repos ou de réflexion entre les discours, et sert aussi d'ornement lors de la quête. Par ailleurs, les archives* montrent l'adéquation de la marche avec le besoin de recueillement des frères et leur quête de spiritualité, en particulier dans les cérémonies funèbres. On peut signaler la Marche religieuse (Gaveaux 1806 écrite pour colonne d'harmonie) les deux Marches de Taskin*, et à la toute fin du siècle, L'Entrée (des maçons) et La Marche pour la sortie (deux pièces pour orgue de Deransart).

Genre à dimension variable, la cantate a été abandonnée progressivement au bénéfice d'autres genres vocaux et instrumentaux; cette désaffection peut être mise en relation avec le délaissement de la colonne d'harmonie traditionnelle et la diversification du recrutement musical des loges.

Pièces instrumentales.-Les instruments de l'harmonie sont aussi sollicités pour des pièces de moindre ampleur. Des adaptations permettent de faire entendre des œuvres profanes dans les temples*. Certains maîtres d'harmonie, tels que Piccini, proposent des improvisations au piano.

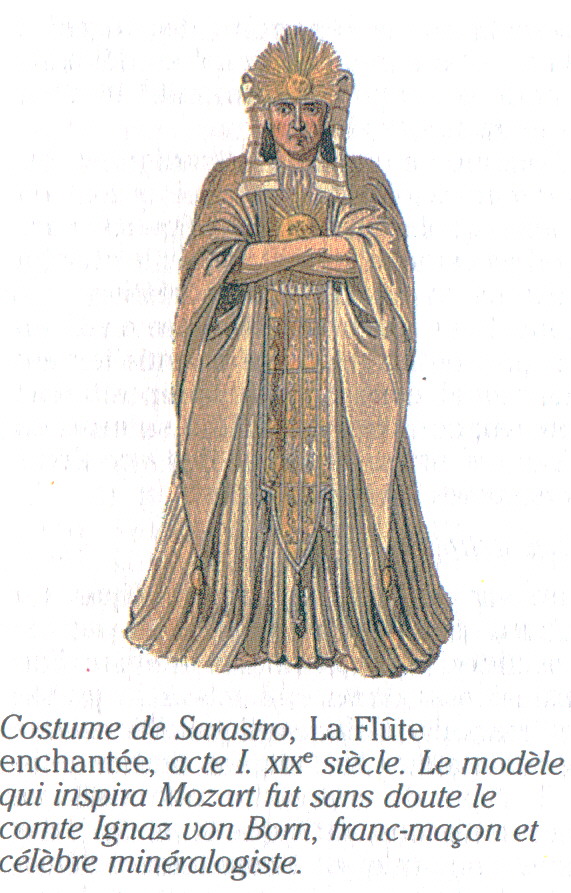

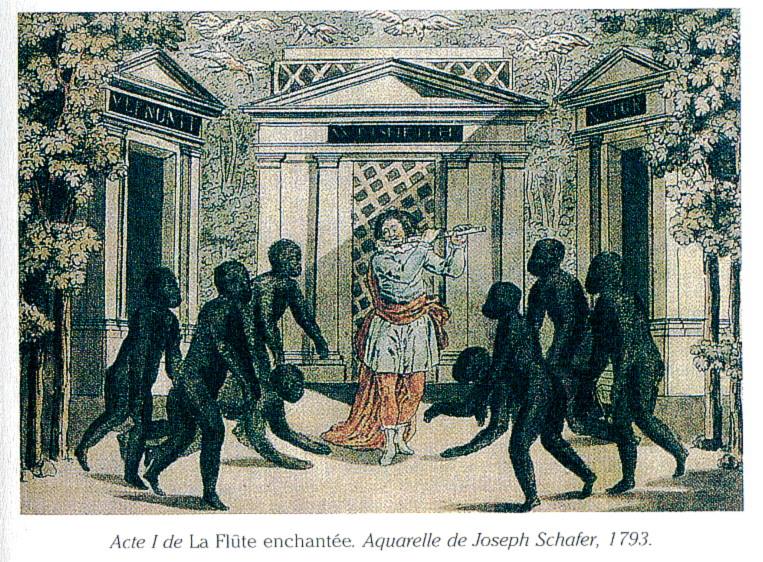

Extraits et adaptations d airs d opéras, mélodies.-Enfin, surtout à partir de la Restauration les loges proches des scènes lyriques admettent des artistes et leurs programmes portent la marque de leur influence. Les séances musicales intègrent des passages de Donizetti, Auber, Rossini. Hérold ou Niedermeyer. À Rouen, les frères des Arts Réunis* entendent des airs d'Halévy, d'Hérold ou de Niedermeyer. Le Grand Orient* et la loge Saint-Napoléon découvrent Les Mystères d'lsis, un arrangement de La Flûte enchantée. Le Freischutz de Carl Maria von Weber (dans la version française de Castil-Blaze en 1824) entre dans certains temples au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.

Durant la même période, la mélodie a acquis un droit de cité et le genre est particulièrement apprécié dans la mesure où les maçons peuvent trouver des thématiques proches de leurs aspirations. La mélodie d'inspiration religieuse connaît un certain succès dans des loges à vocation sociale, à l'époque (décennies 18401850) où celles-ci s'investissent dans des œuvres caritatives.

II. Les thèmes

Fraternité et morale maçonniques.-La thématique première est évidemment celle de la fraternité*. On chante la joie de former une famille. L'harmonie est le maître mot, et sa sauvegarde nécessite de se prémunir contre quelques ennemis tels que les préjugés ou la curiosité des profanes (celle des femmes* par exemple).

Fraternité et morale maçonniques.-La thématique première est évidemment celle de la fraternité*. On chante la joie de former une famille. L'harmonie est le maître mot, et sa sauvegarde nécessite de se prémunir contre quelques ennemis tels que les préjugés ou la curiosité des profanes (celle des femmes* par exemple).

Autour de cette thématique centrale se greffe un faisceau d'autres sujets: la vertu du frère, la tutelle paternelle du Grand Architecte de l'Univers* (thème exploité jusqu'aux années 1870), l'héritage légué par les anciens, leur valeur d'exemples l'accueil des nouveaux initiés... L'édifice thématique ainsi construit permet de définir les grands traits de la morale maçonnique: le maçon doit être un homme de bien, insensible aux attraits des honneurs, fuyant la vanité, conscient que l'essence de l'Être lui sera révélée lorsqu'il aura quitté son enveloppe matérielle.

La mort.-C'est un autre thème essentiel que les frères abordent à l'occasion des fêtes funèbres. Il s'agit d'abord de rendre hommage aux défunts, d'affirmer le soutien de la maçonnerie à leur famille de reconnaître leur valeur, et d'inscrire leur vie maçonnique dans l'histoire de l'institution. L'expression du regret collectif constitue la base d'une construction thématique: foi en la continuité entre la vie et la mort et en l'immortalité de l'âme (jusque dans les années 1870-1880), métaphore du temple* ébranlé (Chaos), reconnaissance d'un héritage, formulation du devoir des vivants (poursuivre la tâche accomplie).