PÉLADAN, Joseph–Aimé

PÉLICAN

PELLETAN, Camille

PELLETAN, Eugène

PELLETIER, Madeleine

PERPENDICULAIRE

PETITES LUMIÈRES

PHILADELPHES

PHILALÈTHES

PHILANTHROPIE

PIANO

PIERRES

PÉLADAN, Joseph–Aimé

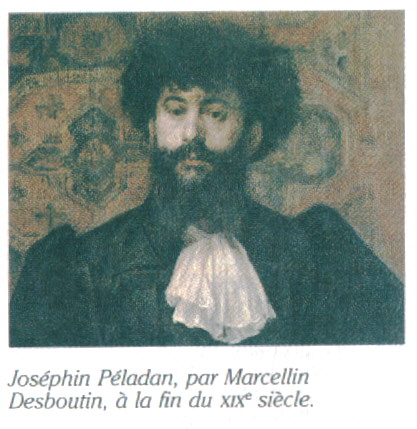

(Lyon, 1858 Neuilly–sur–Seine, 1918) Sa mère portait le prénom Joséphine, son père Adrien s'intitulait chevalier, et son frère aîné, futur médecin homéopathe aussi prénommé Adrien, l'instruisit des choses de l'occulte. Il ne l'initia point selon l'externe, non plus que le vicomte de Lapasse ni Firmin Boissin.

(Lyon, 1858 Neuilly–sur–Seine, 1918) Sa mère portait le prénom Joséphine, son père Adrien s'intitulait chevalier, et son frère aîné, futur médecin homéopathe aussi prénommé Adrien, l'instruisit des choses de l'occulte. Il ne l'initia point selon l'externe, non plus que le vicomte de Lapasse ni Firmin Boissin.

Très grand écrivain grand occultiste et mystique du Beau, Péladan s'extasie devant Rome et Florence en 1881. Catulle Mendès lui fait lire le Dogme et rituel de /a haute magie (1856) par Éliphas Lévi (Alphonse–Louis Constant): c'est l'occulte à jamais embrassé, en 1883. En 1884, son roman Le Vice suprême éveille à son tour Stanislas de Guaita (1861-1897) à l'occulte. En 1885, il partage avec son nouvel et intime ami le projet de réaliser les collèges des mages et les sociétés d'initiés. Avec Albert Jounet, Guaita et lui s'associent en un trio babylonien de Sãrs (rois), respectivement Nergal, Nébo et Mérodack, dieux éponymes. Oswald Wirth*, maçon zélé et secrétaire de Guaita, lui remet en 1887, un dossier accablant contre le prêtre pervers Joseph Antoine Boullan. À la fin de 1887 Guaita établit le Conseil occulte des douze de la Rose Croix kabbalistique; il deviendra en mai 1888 le Suprême Conseil de l'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix*. six membres inconnus et six connus: Guaita, Péladan, Papus*, Paul Adam, Gabrol, Thorion (dans l'ombre, I'abbé Calixte Mélinge, dit Alta). Guaita préside. L'Ordre condamne Boullan, le 23 mai, à mourir par envoûtement mais au « baptême de la lumière». Le lendemain le jugement est signifié au criminel. Une affaire Boullan s'ensuit, Les autres activités de l'Ordre se réduisent presque entièrement à des agapes* que terminaient. toutefois, des discussions ésotériques.

Pour des raisons confessionnelles nais aussi parce qu'en juillet 1888, Parsifal, à Bayreuth, avait inculqué à Péladan le désir d'une nouvelle Rose Croix, esthétique dont il serait le Grand Maître, Mérodack rompt en 1890 avec ses pairs et lance trois mandements au nom d'un Tiers Ordre de la Rose-Croix catholique. Des titres divers circuleront: Ordre du Temple de la Rose, Ordre de la Rose+Croix et du Graal, par exemple. Les Petites Affiches du 23 août 1891 déclarent l'«association de l'ordre du Temple de la Rose + Croix » pour organiser des expositions de Beaux Arts (le temps n étant pas propice à l'occulte métaphysique) Cosignataires Larmandie, Gary de Lacroze, Élémire Bourges, Antoine de La Rochefoucauld.

Six mois après le manifeste de la peinture symboliste dans le Mercure, Péladan publie. dans Le Figaro du 2 septembre, «. Le manifeste de la Rose+Croix», contre les réalistes et les naturalistes Robert Goldwater range le mage parmi les « idéistes ». Péladan annonce le premier salon de la Rose-croix Celui ci se tiendra, en mars 1892, à la galerie Durand-Ruel; cinq autres suivront. le dernier en 1897. Des représentations théâtrales seront aussi données. Puis, en 1897, Péladan annonce la « rentrée en sommeil ".,

L'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix, après avoir combattu dans « la guerre des deux roses » (Georges Vitoux) s'organisera en 1895 et survivra à la mort de Guaita en 1897.

Un rapprochennent entre les deux Rose-Croix échouera en 1899.

Péladan a maintenu son cap: célébrer l'union de l'occultisme à l'Église, afin de pouvoir penser I'occultisme et pratiquer l'Église, en rendant là magie au culte comme il estimait I avoir rendu à la culture.

Deux triades résumeront le ressort de Péladan: Idéal, Tradition, Hiérarchie; Beauté, Noblesse, Lyrisme.

L'œuvre d'art est œuvre de l'ame plus encore que de la main, et l'esthétique attend d'etre spiritualisée.

Dans le domaine plastique, c'est l'androgyne qui est l'idéal.

L'Amphithéâtre des sciences mortes (1892-1911) synthétise, en sept volumes, une pensée et une action qui allait s'intériorisant sans que la production littéraire se tarif.

Quant à la franc-maçonnerie, Péladan disait la dédaigner quand il ne méprisait pas l'imbécillité des francs-maçons Mais en connaissait-il d'autres facettes que le satanisme supposé la vulgarité accidentelle et l'anticléricalisme habituel, tout d'incompréhension mutuelle ?

Guillaume Apollinaire a compris Péladan à la perfection, dans son hommage funèbre: « Cet amant des Arts morts, ce héraut d'une décadence hypothétique restera une figure singulière, magique et ; religieuse~ un peu effacée, un peu ridicule, mais d'un grand attrait et d'une infini nie délicatesse, un Iys d'or à la main.

»

R.A.

PÉLICAN

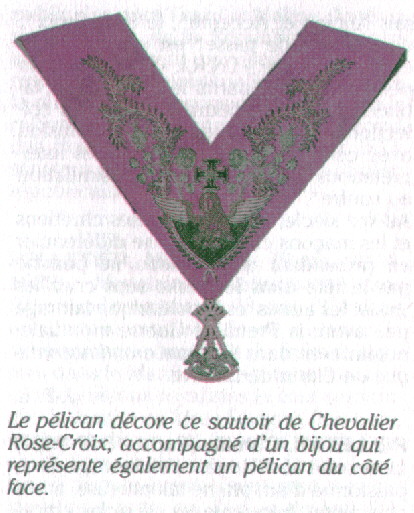

Cet étrange oiseau, supposé, selon les bestiaires antiques, déchirer son flanc à coups de bec pour ramener, à la vie ses petits en les nourrissant de son sang, combine l'image du Christ à celle du phénix ressuscitant de ses cendres. Ce sont deux bestiaires orientaux des premiers siècles de notre ère le. Physiologus et l'Horapollon, qui ont alimenté n un très riche imaginaire médiéval renforcé à la Renaissance par le succès extraordinaire de l`édition d'Alde Manuce en 1505 pour le second. Le psaume 101, (« je ressemble au pélican du désert... je veille et je gémis solitaire ») accentue le caractère christique de l'oiseau qui figure dans le bijou* du 18° degré du Rite Écossais Ancien et Accepté, le Rose-Croix* dont le mot de passe* est « Emmanuel », et le mot sacré « I.N.R.I ». Le thème du pélican a fourni parmi es plus beaux tabliers* figurant aujourd'hui dans les collections maçonniques ut sa confusion avec celui du phénix a Facilité les interprétations alchimiques et l' assimilation au soufre*.

Cet étrange oiseau, supposé, selon les bestiaires antiques, déchirer son flanc à coups de bec pour ramener, à la vie ses petits en les nourrissant de son sang, combine l'image du Christ à celle du phénix ressuscitant de ses cendres. Ce sont deux bestiaires orientaux des premiers siècles de notre ère le. Physiologus et l'Horapollon, qui ont alimenté n un très riche imaginaire médiéval renforcé à la Renaissance par le succès extraordinaire de l`édition d'Alde Manuce en 1505 pour le second. Le psaume 101, (« je ressemble au pélican du désert... je veille et je gémis solitaire ») accentue le caractère christique de l'oiseau qui figure dans le bijou* du 18° degré du Rite Écossais Ancien et Accepté, le Rose-Croix* dont le mot de passe* est « Emmanuel », et le mot sacré « I.N.R.I ». Le thème du pélican a fourni parmi es plus beaux tabliers* figurant aujourd'hui dans les collections maçonniques ut sa confusion avec celui du phénix a Facilité les interprétations alchimiques et l' assimilation au soufre*.

Au XIXe siècle les iconographes chrétiens et les maçons cherchent a se différencier en prétendant que l'oiseau ne penche pas la tête dans le même sens chez les uns et les autres, et la polémique fait rage peu avant la Première Guerre mondiale, notamment dans La France anti maçonnique de Clarin de La Rive.

J.-P. L.

Au XIXe siècle les iconographes chrétiens et les maçons cherchent a se différencier en prétendant que l'oiseau ne penche pas la tête dans le même sens chez les uns et les autres, et la polémique fait rage peu avant la Première Guerre mondiale, notamment dans La France anti maçonnique de Clarin de La Rive.

J.-P. L.

PELLETAN,Camille

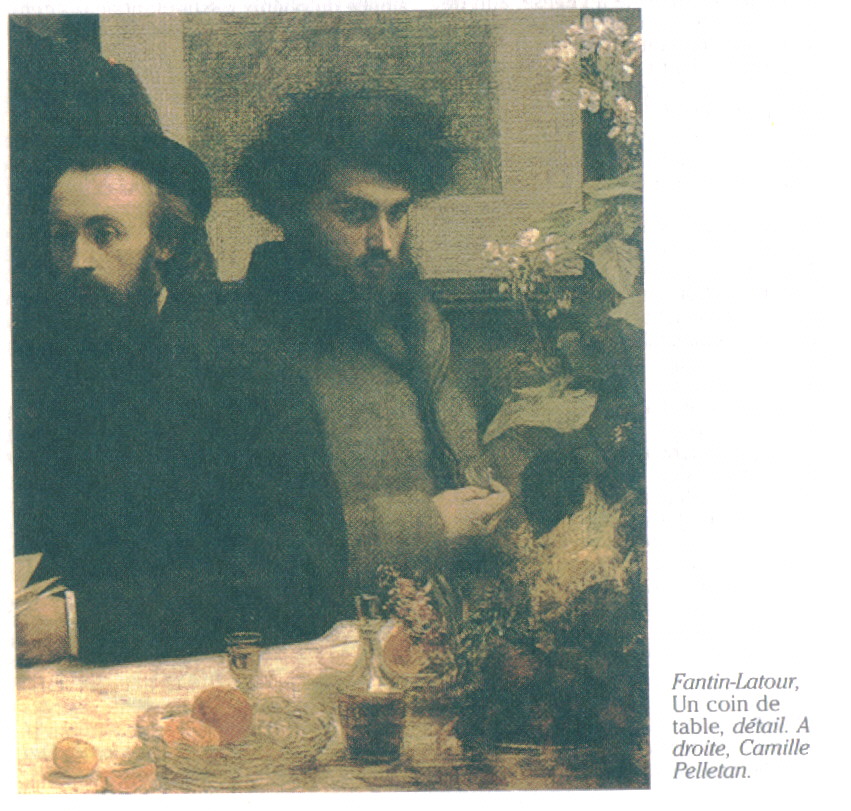

(Paris, 1846-1920) Le second fils d'Eugène. brillant chartiste passionné d'art, plume talentueuse, athée convaincu fréquente les cénacles « groupistes » et figure dans le célèbre tableau de Fantin - Latour : Un coin de table, cheveux et barbe en broussaille à l'opposé de Verlaine et de Rimbaud. Camille fait ses premiers pas dans la presse politique en 1868 à La Tribune.

(Paris, 1846-1920) Le second fils d'Eugène. brillant chartiste passionné d'art, plume talentueuse, athée convaincu fréquente les cénacles « groupistes » et figure dans le célèbre tableau de Fantin - Latour : Un coin de table, cheveux et barbe en broussaille à l'opposé de Verlaine et de Rimbaud. Camille fait ses premiers pas dans la presse politique en 1868 à La Tribune.

Il est reçu maçons à l'âge de 24 ans, le 11 avril 1870 à la loge La Mutualité 190 relevant du Suprême Conseil.

Son beau-frère Édouard Mocqueris en est membre depuis le 13 avril 1868.

Il y retrouve une élite républicaine avec Boutteville, Brisson* et le philosophe positiviste Wyrouboff.

Pendant la Commune*, il appuie le courant conciliateur et mène ensuite campagne au côté d'Henri Brisson pour l'amnistie.

En 1879, il entre à La Justice le journal que fonde Clemenceau et va désormais être de tous les combats du radicalisme*.

Il n'obtient que le 6 janvier 1892 son grade* de compagnon* à l'occasion de son affiliation à La Clémente Amitie* .

Député de Paris puis d'Aix-en-Provence.

Pelletan va jouer un rôle majeur dans la constitution du Parti radical et radical socialiste.

Il rédige avec Léon Bourgeois*, la déclaration finale du Congrès, avec un appel à l'unité du bloc républicain en vue des élections de 1902.

Camille entre, comme ministre de la Marine, dans le ministère Combes*.

Il améliore la situation des officiers sortis du rang, modifie la justice disciplinaire, amorce une politique sociale courageuse avec la réduction de deux heures, sans diminution de salaire, de la durée du travail dans les arsenaux.

À partir de 1905, Pelletan devient le chef historique du radicalisme.

ll est élu président du Parti en 1906.

Devenu sénateur en 1912 il approuve l'Union Sacrée*.

En ces années, il devient enfin un maçon plus actif, fréquemment invité par les loges.

Il s'inscrit à L'Unité à Salon-de Provence, son fief électoral, en 1905, et obtient l'honorariat en 1913.

A. C.

PELLETAN, Eugène

(Saint-Charles sur-Mer, 1813-Paris, 1884) Eugène Pelletan est d'origine protestante. Il appartient à la génération romantique de 1830, fréquente les milieux littéraires, dans le sillage de George Sand. Lamartine* lui donne le goût de l'engagement politique mais il est battu, en Charente-inférieure aux législatives en 1848 et en 1849. Il fait paraître, en 1852, une Profession de foi du XIXe siècle. Il juge nécessaire que la démocratie s'appuie sur une croyance religieuse donnant à l'homme sa dimension spirituelle et le sens de la morale. Il associe la croyance en Dieu et la foi dans le progrès de l'humanité.

Défenseur des libertés il attend de la République qu'elle ferme l'ère des Révolutions. Pelletan compte sur le développement de la mutualité et de l'association pour régler la question sociale. Une condamnation pour délit de presse facilite son élection comme député de la Seine en 1863 et en 1869. Sa formation philosophique ne doit rien à la maçonnerie puisqu'il n'est initié que le 24 février 1864 à l'âge de 51 ans, à la loge L'Avenir*. Déiste et républicain il est représentatif d'un état d'esprit dominant en maçonnerie jusque dans les années 1860. Sa progression est rapide: il est élu vénérable le 13 décembre 1865 puis, en 1866, il entre au Conseil de l'Ordre.

Battu en janvier 1867 aux élections pour le vénéralat en raison de son modérantisme, Pelletan, en juillet 1867 se retire du Conseil de l'Ordre et s'affilie à la loge l'école Mutuelle. En 1868, le vénérable est Georges Coulon. son futur gendre. L'atelier comprend de jeunes avocats républicains dont Tirard et Méline. Après la proclamation de la République, il entre au gouvernement provisoire mais sans responsabilité ministérielle 11 participe à la réunion des maçons qui désavouent le ralliement à la Commune*. Elu député des Bouches-du-Rhône, en février 1871 sénateur en 1876, Pelletan siège à l'Union républicaine.

A.C.

PELLETIER, Madeleine

(Paris, 1874-1939) Madeleine Pelletier naît à Paris (IIe arrondissement) le 18 mai 1874 dans une famille modeste de six enfants.

(Paris, 1874-1939) Madeleine Pelletier naît à Paris (IIe arrondissement) le 18 mai 1874 dans une famille modeste de six enfants.

Sa mère tient une boutique de fruits et légumes dans le Marais.

Sa bigoterie romaine et ses opinions royalistes la font surnommer la Jésuite ou Mme Sévigné Son père, cocher de fiacre, est frappé d'hémiplégie en 1878, mais cloué sur son fauteuil roulant, il discute énormément avec la petite Madeleine pour qui l'école devient l'alternative à la misère et à l'enfermement familial.

Madeleine fréquente ainsi un établissement religieux passe en 1885 le certificat d'études primaires, mais quitte l'école malgré l'avis de ses institutrices.

Elle fréquente alors les milieux féministes et libertaires et rencontre Louise Michel*.

En 1897 Madeleine passe le baccalauréat en candidate libre et l'obtient avec la mention « très bien » en philosophie.

Grâce à une bourse de la Ville de Paris et l'appui de quelques amis elle devient la première femme* à passer le concours de l'assistance médicale à Paris.

Admise à l'internat en 1903, grâce à une campagne de presse en sa faveur menée notamment par La Fronde de Marguerite Durand, elle peut commencer les études le 1er février 1904 et prête le serment d'Hippocrate le 30 mars 1906.

C'est au moment de son entrée à l'internat que son collègue Paul-Maurice Legrand, président de la Grande Loge Symbolique Écossaise* (Il) « maintenue et mixte » la dirige vers cette obédience*.

Madeleine Pelletier est reçue apprentie* le 27 mai 1904 à la loge* parisienne La Philosophie Sociale.

Dès sa réception, elle se distingue par ses conférences.

Sa première conférence en loge , « L' hypothèse Dieu » est publiée dans la revue L'Acacia no 42, en 1906.

Elle relance aussi la parution du Bulletin de la Grande Loge Symbolique Écossaise dont le siège social se trouve à son propre domicile (330, rue Saint-Jacques).

Dans une lettre, elle revendique l'honneur d'avoir conduit Louise Michel jusqu'à la francmaçonnerie et elle continue à publier une série d'articles dans L'Acacia, notamment « L'admission des femmes dans la franc-maçonnerie » et « Les tendances actuelles de la maçonnerie » (en 1905).

Madeleine Pelletier devient Secrétaire ,Générale de la Grande Loge Symbolique Écossaise (Il) mais, s'opposant pour des raisons morales au président de l'obédience, elle s'affilie, avec Marie Bonnevial et Céline Rooz, à la loge Diderot*.

Elle en devient vénérable*.

C'est alors que survient l'affaire du Bulletin hebdomadaire des travaux de la maçonnerie en France auquel adhèrent 134 loges dont trois ateliers de la Grande Loge Symbolique Écossaise (Il).

Or, en 1901 et 1902, des tentatives visent à exclure dudit bulletin les loges mixtes.

Déléguée, puis secrétaire trésorière adjointe, à la commission administrative du Bulletin hebdomadaire depuis 1905, Madeleine Pelletier est attaquée par les adversaires de la mixité qui obtiennent, en mai 1906, la dissolution de l'association gestionnaire du bulletin.

En septembre 1906, une nouvelle société réserve le bulletin aux seuils ateliers masculins, et Madeleine Pelletier est reconnue coupable d'un délit maçonnique de première classe avec circonstances atténuantes, par 11 voix contre I (28 avril 1906).

Madeleine est condamnée à « un mois de suspension de droits et de fonctions maçonniques ».

Par solidarité avec sa présidente, la loge Diderot se met volontairement en vacances pour la durée de la peine.

Madeleine Pelletier ne désarme pas: en juillet 1906, elle fonde un nouvel atelier Stuart-Mill, qui précise vouloir se spécialiser dans « l'action purement féminine».

Les rapports entre la Grande Loge Symbolique Écossaise (Il) et la nouvelle loge se sont rapidement envenimés.

À l'été de 1907, Caroline Kauffmann, Madeleine Pelletier et Louise Winter sont exclues de l'obédience, mais Stuart-Mill se déclare indépendante en septembre 1907.

La loge va maçonner ainsi au moins trois ans encore mais Madeleine Pelletier a déjà rejoint le combat féministe et politique.

Dès 1906, elle dirige en effet La Solidarité des Femmes qui se bat notamment pour le suffrage féminin, et elle rejoint la 14e section parisienne de la S.F.I.O. La «tactique féministe» est en effet d'entrer dans les partis de gauche pour y faire avancer les droits des femmes*.

Elle propose au Congrès de Limoges (1906) une motion favorable au suffrage féminin, votée à l'unanimité moins 6 voix, puis fait de même au Congrès de Nancy (1907).

A la première conférence des femmes socialistes à Stuttgart (17-19 août 1307) elle milite, seule pour la reconnaissance d'une oppression spécifique des femmes.

Au sein de la S.F.I.O., elle quitte le courant marxiste pour la tendance « révolutionnaire » hervéiste et fonde un mensuel féministe radical, La Suffragiste (1907-1908).

Elle est présentée en 1910 et en 1912 par le Parti socialiste, de manière illégale, aux législatives dans la capitale.

En 1913, elle milite contre la loi militaire des trois ans.

Hostile à la guerre «impérialiste », opposée à l'Union Sacrée* dès 1914, Madeleine Pelletier part au front pour soigner alliés et Allemands sans distinction.

La guerre finie, elle rejoint Le Libertaire.

Madeleine assiste au Congrès de Tours (1920) et suit les « majoritaires» qui fondent la section française de l'international communiste.

Elle devient rédactrice à la revue La Voix des Femmes ancien périodique socialo-féministe qui

rejoint le jeune Parti communiste et prône l'égalité des sexes.

En juillet 1921, elle part clandestinement en Russie soviétique pour assister à la deuxième Conférence internationale des femmes communistes à Moscou et elle raconte ce périple dans un livre publié en 1922 (Mon voyage aventureux en Russe communiste) Elle reconnaît que le gouvernement des soviets a amélioré le Sort matériel et moral des femmes, mais constate que les femmes sont souvent tenueS à I écart des nouveaux lieux du pouvoir politique Elle dénonce la bureaucratie et la terreur du régime soviétique.

À partir de 1925, elle s'éloigne progressivement du Parti communiste,

Entre-temps Madeleine Pelletier semble avoir repris des relations maçonniques autour du Droit Humain*, mais elle n'a guère d'activités.

Elle assiste à quelques tenues* et figure parmi les abonnés de la revue L'Acacia.

Elle reste cependant attachée à l'institution comme le montre l'épisode survenu, le 3 décembre 1925, au Club du Faubourg.

Lieu de rencontre du Tout-Paris républicain et de gauche, fondé par Léopold Szeszler (1918), un débat sur le thème « Pour ou contre la maçonnerie » est l'occasion pour Madeleine Pelletier (et le philosophe Alain) de défendre l'institution.

Toutefois, dans deux lettres, datées des 19 juillet et 12 août 1932, son véritable sentiment est marqué par l'ambivalence et une certaine amertume.

Indifférente pour sa nouvelle obédience, elle espère toujours être admise au Grand Orient* de France, « la fraction la plus intéressante de la franc-maçonnerie »

Mais, dès 1930, Madeleine Pelletier a préféré rejoindre le Parti l'unité prolétarienne qui est formé de deux groupes scissionnistes du Parti communiste.

En 1932 elle figure au comité directeur du mouvement Amsterdam-Pleyel, dit « contre la guerre impérialiste » puis, l'année suivante, elle adhère au groupement fraternel des maçons pacifistes intégraux Mundia.

À la fin de l'année 1937, Madeleine Pelletier est frappée d'hémiplégie.

La revue Le Faubourg lance un appel financier en sa faveur, il rapporte 2884 francs

,Dénoncée comme « faiseuse d'anges », elle est alors inculpée de «crime d'avortement » et traduite devant la deuxième chambre du tribunal correctionnel de la Seine en compagnie d'une infirmière

Mathilde Violette, et de sa femme de ménage, Marguerite Baneux.

Au cours de l'instruction , elle est examinée par un

aliéniste qui la déclare irresponsable de ses actes.

Elle est incarcérée sans délai à l'asile de Perray-Vaueluse le 27 mai 1939.

Quelques ami(e)s politiques ou féministes tentent sans succès une action judiciaire pour la faire sortir de l'asile.

Madeleine meurt isolée, le 29 décembre 1939, d'une apoplexie cérébrale.

Y. H.M.

PERPENDICULAIRE

Le (la) perpendiculaire ou fil à plomb est. comme le niveau*, un outil très ancien. Dans les Écritures il est plutôt appelé (( fil à plomb » ou, plus simplement, « pierre* » ou « étain ». Il est cité à la fois dans deux sens. Le premier est celui d'outil servant à mesurer la verticalité d'un mur, c'est-à-dire la direction de la verticale, ou d'instrument servant pour la construction. Le second sens est plus emblématique. C'est ainsi que, lors de la construction du second Temple*, on voit Zorobabel tenant à la main un fil à plomb, ou, plus précisément la « pierre » comme on peut le voir en Zacharie 4, 9-10: « Ce sont les mains de Zorobabel qui ont posé les fondations de cette maison. [...] qu'on se réjouisse en voyant la pierre dans la main de Zorobabel. » C'est lui qui posa les fondations du second Temple et c'est sous sa direction que se fit l'achèvement (Isaïe 3 ; 8-10 et Isaïe 6; 14-15).Sur un plan symbolique, le fil à plomb, appelé étain, est également utilisé. Le prophète Amos, dans sa vision, voit ainsi l'Éternel posté sur un mur, initialement droit et bâti au fil à plomb, tenant cet instrument dans ses mains et lui disant « qu'il [I'Éternel] mettait un fil à plomb au milieu de son peuple ». Il s'agit de la troisième vision, celle de l'étain. Les Bibles*, dans leurs commentaires de ce verset, sont d'accord pour interpréter le mot hébreu rendu ici par Il étain », par « un niveau muni d'un fil à plomb », utilisé en maçonnerie et traduit par: « Sur un mur un niveau ou fil à plomb à la main. » De cela découle une ambiguïté sur l'identité exacte de l'outil. Les vitraux de Chartres nous représentent le maître d'œuvre tenant le fil à plomb à la main pour vérifier la verticalité des murs d'une tour, ce qui semble indiquer qu'il a pu être l'apanage du maître, conjointement avec la règle et le compas* d'appareilleur.

Le (la) perpendiculaire ou fil à plomb est. comme le niveau*, un outil très ancien. Dans les Écritures il est plutôt appelé (( fil à plomb » ou, plus simplement, « pierre* » ou « étain ». Il est cité à la fois dans deux sens. Le premier est celui d'outil servant à mesurer la verticalité d'un mur, c'est-à-dire la direction de la verticale, ou d'instrument servant pour la construction. Le second sens est plus emblématique. C'est ainsi que, lors de la construction du second Temple*, on voit Zorobabel tenant à la main un fil à plomb, ou, plus précisément la « pierre » comme on peut le voir en Zacharie 4, 9-10: « Ce sont les mains de Zorobabel qui ont posé les fondations de cette maison. [...] qu'on se réjouisse en voyant la pierre dans la main de Zorobabel. » C'est lui qui posa les fondations du second Temple et c'est sous sa direction que se fit l'achèvement (Isaïe 3 ; 8-10 et Isaïe 6; 14-15).Sur un plan symbolique, le fil à plomb, appelé étain, est également utilisé. Le prophète Amos, dans sa vision, voit ainsi l'Éternel posté sur un mur, initialement droit et bâti au fil à plomb, tenant cet instrument dans ses mains et lui disant « qu'il [I'Éternel] mettait un fil à plomb au milieu de son peuple ». Il s'agit de la troisième vision, celle de l'étain. Les Bibles*, dans leurs commentaires de ce verset, sont d'accord pour interpréter le mot hébreu rendu ici par Il étain », par « un niveau muni d'un fil à plomb », utilisé en maçonnerie et traduit par: « Sur un mur un niveau ou fil à plomb à la main. » De cela découle une ambiguïté sur l'identité exacte de l'outil. Les vitraux de Chartres nous représentent le maître d'œuvre tenant le fil à plomb à la main pour vérifier la verticalité des murs d'une tour, ce qui semble indiquer qu'il a pu être l'apanage du maître, conjointement avec la règle et le compas* d'appareilleur.

En franc-maçonnerie*, les Early Masonic Catechisms (anciens catéchismes* maçonniques anglais) montrent que les références au perpendiculaire sont faites conjointement au niveau. Le Rite Français* ou Rite des Modernes*, dans ses instructions par demandes et réponses indique que, parmi les bijoux* mobiles de la loge*, figure (( la perpendiculaire ou ligne d'aplomb que porte le second surveillant » sur la colonne* du Septentrion où se trouvent les apprentis*. Il donne l'explication suivante: « La perpendiculaire sert à élever les bâtiments parfaitement d'aplomb sur leurs bases », tandis qu'au sens moral, il précise que « la perpendiculaire indique que tous les biens nous viennent d'en Haut ». Le Rite Émulation* indique que, si chez les maçons opératifs* la perpendiculaire ou règle avec fil à plomb sert à vérifier et à dresser les montants quand on les fixe sur leurs bases, chez les maçons francs et acceptés* ou maçons symboliques, elle enseigne l'équité et la droiture.

J.-Fr. B.

PETITES LUMIÈRES

Dans la maçonnerie anglaise et dans les rituels de type ancien, notamment le Rite Émulation* où les Grandes Lumières* sont le volume de la Loi sacrée, I'équerre* et le compas*, on nomme (( Petites Lumières » ou « secondaires » (lesser lights), le soleil la lune* et le maître* de la loge*.

Ainsi dans le rituel d'initiation* du Rite Émulation, après que le néophyte a reçu la lumière, découvert les Grandes Lumières (au sens ancien) et prêté sur elles son obligation, le rituel précise: « Vous êtes maintenant en mesure de découvrir les trois Petites Lumières; elles sont placées à l'est, au sud et à l'ouest, et elles repsesentent le soleil, la lune et le maître de la loge; le soleil pour gouverner le jour l lune pour gouverner la nuit, et le maître pour gouverner et diriger sa loge.

»

Cette distinction entre « Grandes » et « Petites Lumières » est un héritage des Anciens.

La notion de « Petites Lumières»

est étrangère aux systèmes de tradition moderne, notamment au Rite Français et au Régime Rectifié, et semble avoir disparu de presque toutes les versions du Rite Écossais Ancien et Accepté* qui distinguait, dans ses premières rédactions notamment le Guide des maçons écossais, les trois Grandes Lumières à la manière des Anciens* (Bible*, équerre et compas) et les trois lumières (soleil, lune et maître de la loge), Grandes pour les Modernes*, Petites pour les Anciens, qualifiées par ledit guide de « sublimes ».

Y. H.M

PHILADELPHES

(Les) (1853 ?-1883)

Cette célèbre loge* de réfugiés politiques prend la suite, vers 1853, d'un atelier au Rite* de Memphis créé à Londres par 1(! journaliste Jean-Philibert Berjeau, lequel tient la chronique internationale de Lu Voix du proscrit de Ribeyrolles et Ledru Rollin.

Cette célèbre loge* de réfugiés politiques prend la suite, vers 1853, d'un atelier au Rite* de Memphis créé à Londres par 1(! journaliste Jean-Philibert Berjeau, lequel tient la chronique internationale de Lu Voix du proscrit de Ribeyrolles et Ledru Rollin.

Il avait initié Louis Blanc à une date inconnue.

La vague de proscriptions, consécutive au coup d'État de 1851, le renforce.

Berjeau se sépare de Marconis de Nègre, le fondateur mystique et apolitique du rite et adopte le nouveau titre distinctif Philadelphes Berjeau devient alors le « Grand Hiérophante»

La loge se double de la loge des Gymno-sophistes dont le vénérable* l'ancien représentant du peuple Boichot, rentré clandestinement en France en 1854, est capturé et enfermé à Belle-Ile.

L' état-major des Philadelphes se compose alors de l'aile radicale de la proscription avec Tristan-Mathieu Duché, Claude Pelletier, Jean-Louis Greppo, Nicolas Bandsept et Charles Cassal, tous anciens représentants du peuple « démoc-soc».

L.

a loge est rejointe par d'autres proscrits: Rattier, le colonel Charras, Pierre Leroux Antide Martin, Alfred Naquet, Martin Nadaud.

Elle sert de trait d'union entre des républicains opposés, à la suite des émeutes de juin.

Cependant une fraction de ses membres ne supporte plus le poids et la religiosité du « temple* mystique » présidé par Berjeau.

Ce dernier dissout la loge mais celle-ci ignore sa décision et choisit comme vénérable le cordonnier blanquiste Édouard Benoît.

Elle débarrasse le rituel de toute connotation religieuse.

Les hauts grades* sont supprimés et la loge fonde « L'ordre* Maçonnique Réformé de Memphis ».

Elle constitue aussi deux loges anglaises à Stratford et à Plumstead reçoit le renfort du libre penseur Charles Bradlaugh et ouvre une filiale sous le titre distinctif de La Concorde.

Elle est présente dans les diverses associations de réfugiés.

En 1866, sous le maillet d'un ancien blanquiste, Pierre Simard, Les Philadelphes réunissent des anciens proscrits et une jeune vague socialiste autour d'Amédée Combault, Pierre Vésinier et Charles Longuet.

En 1864, Simard fonde la revue La Chaîne d'Union.

voix des proscrits qui veut œuvrer à l'émancipation du

prolétariat.

Le vénérable de La Concorde Le Lubez, en 1864 rédige la première déclaration de principes de L'lnternationale que Marx, jugeant trop idéaliste, va modifier.

Il fait entrer plusieurs frères dans son conseil général.

Pierre Vésinier en organise la branche française, hostile à Marx.

Amédée Combault joue un rôle déterminant dans le bureau parisien.

En 1868 les deux loges fusionnent et créent pendant la guerre contre la Prusse, une Société pour les blessés français et un Comité républicain.

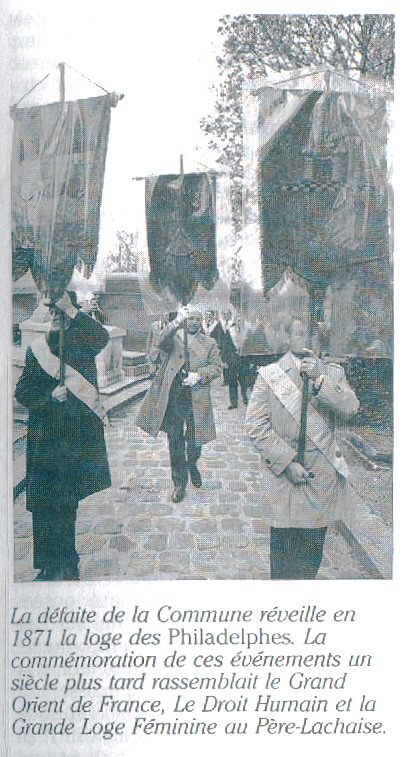

La défaite de la Commune* va réveiller une loge mourante.

Édouard Benoît est à nouveau en fuite et il reprend le premier maillet de l'atelier.

Le Lubez, Bradlaugh, Vésinier, La Cécilia prennent la parole au cours du banquet d'installation et l'atelier s'efforce de venir en aide aux nouveaux réfugiés ou à leur famille.

Ranvier proche de Marx, fonde la loge La Révolution et Vésinier, qui préside la section fédéraliste française de 1871, ouvre, avec Landeck, La Fédération.

Cette loge est connue uniquement par des rapports de police.

Ces loges ne survivront pas à l'amnistie.

La tentative d'implanter une maçonnerie révolutionnaire en milieu anglais a donc échoué.

A. C.

PHILALÈTHES

(Les) (Amis de la Vérité) Ce régime maçonnique souché sur la loge* des Amis Réunis* fut créé par Savalette de Langes*. Construit vraisemblablement sur le modèle allemand des Aléthophiles (Societas Alethophilorum) créé à Berlin en 1736 par le comte von Manteuffel il s'organise en 12 classes se répartissant en deux sections principales comprenant chacune plusieurs grades*. Voici la hiérarchie en 1775 telle que la donne C-.A. Thory* (1812):

1. PETITE MAÇONNERIE:

1. Apprenti*;

2. Compagnon*;

3. Maître*;

4. Elu;

5. Écossais*;

6. Chevalier d'Orient.

Il. HAUTE MAÇONNERIE:

7. Chevalier Rose Croix;

8. Chevalier du Temple

9. Philosophe Inconnu

10. Sublime Philosophe;

11. Initié;

12. Maître à tous grades (ou Conseil des Echarpes Blanches).

S'inspirant du rapport présenté par la Commission des grades en mars 1780, Le Forestier distingue trois Collèges le Collège de la maçonnerie symbolique (de 1 à 5) qui collectionnait les différentes versions des trois grades de base, puis développait le châtiment infligé à Hiram* le Chapitre* des Chevaliers des Amis Réunis (de 6 à 8) et le Conseil des Amis Réunis

(de 9 à 12), qui s'occupait de grades de caractère alchimique, théosophique, théurgique et magique. Quoi qu'il en soit, apparaît la volonté clairement exprimée par Les Philalèthes de n'écarter aucun régime, le but déclaré étant de rechercher la vérité là où elle se trouve.

Entre 1775 et 1780, Les Philalèthes accumulent une riche bibliothèque rassemblant tous les monuments de la maçonnerie, et équipent la loge des Amis Réunis de salles de physique où Duchanteau, qui avait été le maître de Savalette de Langes pratique l'alchimie*. On a beaucoup glosé sur cette « académie d'occultisme » (Le Forestier), ou encore sur la crédulité des Philalèthes (Thory), mais leur croyance en une tradition qui conduirait d'une manière ininterrompue des sagesses anciennes et vénérables par le relais des templiers à la maçonnerie moderne doit être mise en contexte; elle renvoie plus généralement à une problématique des origines et de la fondation d'un Ordre* qui, dans un monde désenchanté, se pose la question de son identité. Aussi ne sera-t-on pas surpris de voir ces mêmes Philalèthes organiser un Convent* international en 1784-1785, puis en 1787, dont l'objet déclaré est de mettre à plat tous les régimes maçonniques afin de décider de leur légitimité.

Dix questions (Proponenda) avaient été posées aux participants:

1. Quelle est la nature essentielle de la science maçonnique, et son caractère distinctif ?

2. Quelle époque et quelle origine peut-on raisonnablement lui attribuer ?

3. Quels corps, sociétés ou individus peut on croire l'avoir anciennement possédée et par lesquels a-t-elle successivement passé pour se perpétuer jusqu'à nous ?

4. Quels corps, sociétés ou individus peut-on croire en être dans ce moment les vrais dépositaires ?

5. La tradition, qui l'a conservée, est-elle orale ou écrite ?

6. La science maçonnique a-t elle des rapports avec les sciences connues sous le nom de sciences occultes ou secrètes ? 7. Avec laquelle ou lesquelles de ces sciences a-telle le plus de rapports et quels sont ces rapports ?

8. Quelle nature d'avantages doit-on attendre de la science maçonnique ?

9. Quel est le régime actuellement existant, le meilleur à suivre, non comme coordination générale, mais comme le plus propre à faire faire aux disciples zélés et laborieux de prompts et utiles progrès dans la vraie science maçonnique ?

10. Pourquoi d'un accord général tous les maçons appellent-ils « loge » leur assemblée et le lieu dans lequel elles se tiennent ?

Quelle est l'origine et la vraie définition du mot « loge » du mot « temple* » autre nom donné par l'usage au lieu de l'assemblée; de la phrase « ouvrir, fermer les travaux »; du mot « écossais » ou .( d'Écosse ), pour les hauts grades*; du nom de vénérable* donné par les Français au maître de la loge et de celui de maître en chaire donné par les Allemands ? Ces questions ne visaient pas seulement à clarifier certains points d'histoire maçonnique, mais à décider du choix d'un régime maçonnique, comme en témoignent les questions sur les dépositaires et le régime de la maçonnerie.

On ne parvint pas à fixer une doctrine commune et les délégués qui ne furent jamais plus de 6 ou 7—même si les réponses écrites avaient été plus nombreuses—, quittèrent le Convent comme ils y étaient venus et sans que la « science maçonnique » ait progressé d'un iota.

La reprise du Convent en mars 1787, la nature des questions maintenant posées —elles portent pour l'essentiel sur l'aspect théosophique de la maçonnerie déclaré par certains qui se situent dans la mouvance de Willermoz*—paraissent indiquer que Les Philalèthes, après l'épisode cocasse qui l es a opposés à Cagliostro * ( iI exigeait que Les Philalèthes brûlent que Les bibliothèque !), entendent dégager les présupposés théoriques qui commandent les différents régimes convoqués. Se mêlent, au cours de ce second Convent, les projets de Christian de Hesse Darmstadt ceux de Chefdebien inventeur du Rite Primitif de Narbonne de l'obscur Lenormand à qui rien de théosophique n'est étranger, les pratiques « cartonomanciennes » d'Aliette (Eteilla) les références swedenborgiennes* de Chastanier le témoignage d'une « criso-maniaque » formée dans la galaxie mesmérienne, et dix autres aberrations de l'esprit. On retiendra cependant de ce second Convent le long mémoire de Bode*, membre de l'Ordre des Illuminaten*, c'est-à-dire de Ie frange rationaliste et radicale de la maçonnerie allemande et surtout, la création d'une loge «secrète » (Les Philadelphes) ne se vouant plus à la recherche de la pierre philosophale, mais décidée à travailler au bonheur du genre humain) dans l'esprit de la philosophie des Lumières*. Analysé en termes politiques, ce Convent se présente comme la prise en main par le Grand Orient de la haute maçOnnerie et son engagement dans le processus révolutionnaire 11 est au reste significatif qu en janvier 1789 Les Philaléthes suggèrent la reprise du dernier Convent en raison de la convocation des États Généraux !

Ch. P.

PHILANTHROPIE

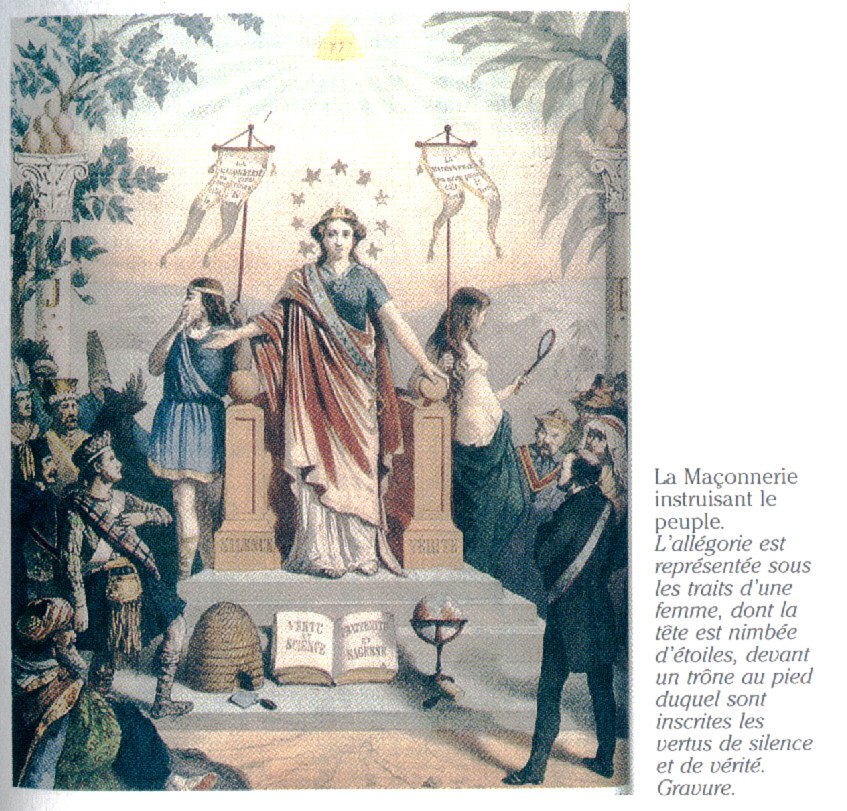

La franc-maçonnerie* a trouvé dans l'exercice de la philanthropie sa justification sociale.

La franc-maçonnerie* a trouvé dans l'exercice de la philanthropie sa justification sociale.

C'est au XIXe siècle que la principale finalité de l'Ordre connaît d'importantes mutations.

Les pratiques caritatives de la franc-maçonnerie remontent à l'Ancien Régime sous forme de dons, de bals, de concerts au bénéfice des nécessiteux, et autres actions régulières ou ponctuelles. De nombreux maçons sont d'ailleurs à l'initiative, à Paris. des premières associations laïcisées comme La Société philanthropique, en 1780.

Sous le Premier Empire* la maçonnerie renoue avec cette tradition et la loge* Saint Louis des Amis Réunis (Calais) propose ainsi, pour un concours littéraire et philanthropique (1805-1807), des sujets de discours consacrés à « la franc-maçonnerie en tant que société charitable ».

L'époque est également marquée par le rôle de la franc-maçonnerie en matière d'accueil, de patronage, et d'apprentissage des enfants: en 1811, le Grand Orient* place des lowton* à l'école impériale d!Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne.

Ces enfants sont confiés à la surveillance des frères de la loge Saint-Louis de la Bienfaisance sise à cet orient.

Aprés 1815, la maçonnerie se présente elle-même comme une « société philanthropique»: ainsi en 1826, une circulaire du Grand Orient affirme que l'institution est « une simple association de bienfaisance et de charité ".

Les pratiques philanthropiques des francs-maçons s'inscrivent dès lors dans un contexte bourgeois et libéral: soulager l'indigent, pallier déficiences de l'état permettent de faire œuvre de prosélytisme et de tirer orgueil d'actes répondant à la morale maçonnique. L'action revêt trois formes.

D'une part, elle recouvre les aides ponctuelles aux nécessiteux et aux populations frappées par des catastrophes ou aux militaires blessés pendant les campagnes militaires.

D' autre part, on trouve des initiatives plus durables vouées à l'encadrement des infortunés et à leur instruction: ce sont les créations d'écoles, de crèches, de maisons d'accueil, de centres de soins... Plus ambitieuses, ces institutions se multiplient durant les décennies 1830-1860. Les distributions massives et régulières de vivres, de bois, de vêtements, comme l'Œuvre de Thémis à Caen, de véritables « restaurants du cœur » avant la lettre s'inscrivent dans cette perspective. Enfin la démocratisation de l'Ordre, à partir de la Restauration, oblige les maçons à organiser des systèmes d'entraide, de « secours mutuels ». L'ampleur du phénomène pousse d'ailleurs les ateliers à concentrer leurs efforts. Des caisses de bienfaisance sont créées: on vérifie la moralité du bénéficiaire l'état de ses cotisations et on limite le secours dans le temps. L'entraide ne se cantonne pas aux loges à recrutement démocratique: la très impériale loge Bonaparte dut instituer en 1857 une caisse de réserve pour pouvoir venir en aide à certains de ses membres. On notera aussi les attentions particulières envers les frères commerçants en difficulté. La notion de prévoyance s'impose aux frères comme solution en amont des difficultés qu'ils rencontrent. L' adoption de la prévoyance et de la mutualité sont des prémices significatives de l'assurance sociale.

Des actes philanthropiques peuvent aussi montrer une réelle volonté de dépasser la simple aide ponctuelle.

Vers 1840, le négociant Hachard et le capitaine au long cours Trajin, tous deux francs-maçons, créent ainsi l'Union Française Maritime.

Elle est dotée d'un capital de 6 millions, son siège social est à Paris et sa succursale au Havre. Cette fondation d'origine maçonnique qui prend toutes les formes d'une société commerciale profane, spécifie que gérants, actionnaires et capitaines devront autant que possible être francs-maçons. Des souscriptions spéciales sont réservées aux frères et il est prévu des passages gratuits en 2e classe pour les maçons désirant s'établir à l'étranger (Amérique du Sud Australie, Chine).

La solution proposée par Hachard et Trajin est donc tout à fait originale: il s'agit de donner les moyens de fuir l'infortune, et de faire fortune.

La création de la Maison de Secours Mutuel par le Grand Orient de France, le 21 mars 1840, concrétise l'importance prise par le geste philanthropique. Projet controversé et coûteux, il donne une impulsion aux loges qui se détachent des pratiques moralisatrices entre 1840 et 1848.

En 1846, L'humanité (Toulon) fait paraître ainsi un texte introductif à son projet d'association humanitaire, dans lequel sont dénoncées les barrières morales qui ont empêché la pratique d'une réelle philanthropie: « Le moraliste dit des choses magnifiques sur la pratique de la vertu; mais qu'il se place lui-même, par la pensée, sur un méchant grabat, dans un complet dénuement en présence d'une femme exténuée de privations, et d'enfants en bas âge [...], et qu'il me dise si la vertu est facile au milieu de tant d'angoisses. » Le projet de l'Association humanitaire pose la liberté d'expression et de conscience comme fondement de son fonctionnement et prévoit une caisse de secours et de retraite ouverte aux femmes, l'ouverture de crèches et d'asiles d'une bibliothèque et d'un centre de vaccination gratuite dans les locaux de la loge.

Les projets maçonniques ont également parfois la reconnaissance publique.

Le Parfait Silence crée ainsi, en 1840, sa société de patronage pour les enfants pauvres de la ville de Lyon qui se voit reconnue d'utilité publique en 1850 et reçoit des subventions municipales et départementales. Entre 1849 et 1853, elle doublera sa capacité d'accueil, passant de

39 admissions à 81. Une ambition accrue caractérise encore l'évolution des loges En 1853, un projet des Amis Bienfaisants et des Imitateurs d'Osiris Réunis (Paris) vise à créer une école industrielle gratuite destinée à des enfants pauvres (fils de maçons).

Outre les enseignements généraux, on y apprend les métiers de tourneur, découpeur, estampeur... ainsi que le dessin et le chant (« appliqués aux sciences industrielles »).

Avec cette aide à l'enfance structurée renforcée par des reconnaissances d'utilité publique, la franc-maçonnerie semble avoir trouve des moyens d'action efficaces, et à sa portée.

Plus que les résistances internes, c'est le Second Empire* qui faillit mettre à mal le nouvel édifice.

Une circulaire de M. de Persigny, relative aux associations de bienfaisance, est adressée le 16 octobre 1861 dUE préfets de police. Le ministre de l'lntérieur considère pourtant d'un œil bienveillant cette maçonnerie philanthrope, mais toute autorisation officielle nécessite une déclaration assortie d'informations personnelles.

Or, de nombreuses loges refusent de les transmettre et renvoient les préfets .` leur instance dirigeante; elle seule peut prendre la responsabilité de divulguer de tels renseignements

Parallèlement le Grand Orient est l'objet de dénonciations émanant d'autorités cléricales concurrencées par la philanthropie maçonnique Cette circulaire est un moment crucial qui fera des adversaires de la philanthropie maçonnique, des ennemis de l'institution dans son ensemble. Malgré ces difficultés, le mouvement naissant reste solide: la Maison de Secours Mutuel fondée par le Grand Orient enregistre un actif de plus de 30 000 francs en 1861, après avoir distribué 3 202 bons de pain, versé 1 648 francs en espèces assuré 620 jours de logement et l 718 jours de pension. et les actions en faveur des orphelins (Orphelinat*) se poursuivent

Parallèlement. I'action philanthropique maçonnique se mêle à celle développée autour de I éducation et de l'enseignement, En 1880, la loge L 'Amitié à Boulogne-sur-Mer propose ainsi un grand concert au profit des écoles laïques et des salles

d'asile (dénomination, à cette époque, des crèches).

Les conférences-concerts constituent de nouveaux supports.

En 1903, la loge du Niveau Social (Vincennes) invite ses membres à écouter une contribution sur « la mission morale de la France » suivie d'une prestation des artistes de l'Odéon du Gymnase et des lauréats du Conservatoire. Un banquet* « maçonnique et républicain » la clôture. Les grandes fêtes* commémoratives données en l'honneur de figures emblématiques nouvelles (J. Jaures, V. Schoelcher ou G. Washington*) font également leur apparition pour renouveler l'action philanthropique qui reste de nos jours l'une des finalités essentielles de l'Ordre dans la cité.

Chr. N.

PIANO

Parmi les musiciens, les pianistes ont tout particulièrement été attirés par la franc-maçonnerie*.

Jean-Louis Adam (1758-1848) compositeur*, père du compositeur Adolphe Adam, pianiste, professeur au Conservatoire de Paris de 1797 à 1842 figure dans les archives* en tant que professeur de musique franc-maçon, mais sa loge* demeure inconnue.

Camille Ferdinand Caron (1825-1885), compositeur et pianiste, est reçu aux Arts Réunis* (Roue] 1851). Maître* en 1852, il devient directeur de la colonne d'harmonie* en 1854. Ses interventions sont régulières jusqu' en 1859.

Henri Louis Duvernoy (1820-1906), compositeur et professeur de piano fils de Charles Duvemey était également membre des Frères Unis Inséparables; il a laissé deux romances qui furent interprétées au cours d une cérémonie du Grand Orient* (1845).

Henri Herz le Jeune (1803-1888), pianiste virtuose, professeur au Conservatoire (de 1842 à 1874), compositeur (notamment de musique* maçonnique), fabricant de pianos, a laisse un chant maçonnique écrit pour la loge des Trinosophes* sur des paroles de chemin-Dupontès*. Il a ouvert une salLe dans laquelle furent donnés des concerts. notamment ceux de la société musicale paramaçonnique des Enfants d'Apollon. Il fut également membre fondateur ce l'Association des Artistes Musiciens. Dans son Histoire de la Société des concerts Elwart lui consacre une notice élogieuse, mettant l'accent sur les succès de ce « créateur d'une grande manufacture de pianos», faisant de son élégante salle de concerts (« harmonieux péristyle à son honorable maison »)« le rendez-vous de la meilleure société ».

Jean Nicolas Lefrois de Méreaux (1767-1838), organiste et pianiste, compositeur, professeur de musique, est membre des Cœurs Unis, frère de l'harmonie de 1809 à 1812 (maître`. Ses relations avec la franc-maçonnerie sont antérieures à la Révolution* puisqu'il appartint, entre autres à la Société Olympique*.

Louis Alexandre Piccini, accompagnateur à l'Opéra-Comique, puis à l'Opéra, chef d'orchestre et compositeur, petit-fils de Nicolas Piccini, est signalé comme membre de la loge L'union Parfaite de la Persévérance de Sainte-Cécile et Sainte-Geneviève. Son appartenance au Souverain Chapitre* d'Arras est attestée pour l'année 1807 (Souverain Prince Rose-Croix*). Il fut officier dans la loge des Frères Artistes: orateur adjoint en 1813, maître des cérémonies en 1818 et maître de l'harmonie en 1819-1822; affilié aux Arts Réunis (Rouen), il participa à de nombreuses cerémonies de 1847 à 1850, en tant que chanteur, pianiste, compositeur et directeur de l'harmonie.

Chr.N

PIERRES

I. Pierre brute

II Pierre taillée

III. Pierre angulaire

Sur le plan maçonnique, la pierre renvoie à la pierre brute, à la pierre taillée et à la pierre angulaire.

Sur le plan maçonnique, la pierre renvoie à la pierre brute, à la pierre taillée et à la pierre angulaire.

1. Pierre brute

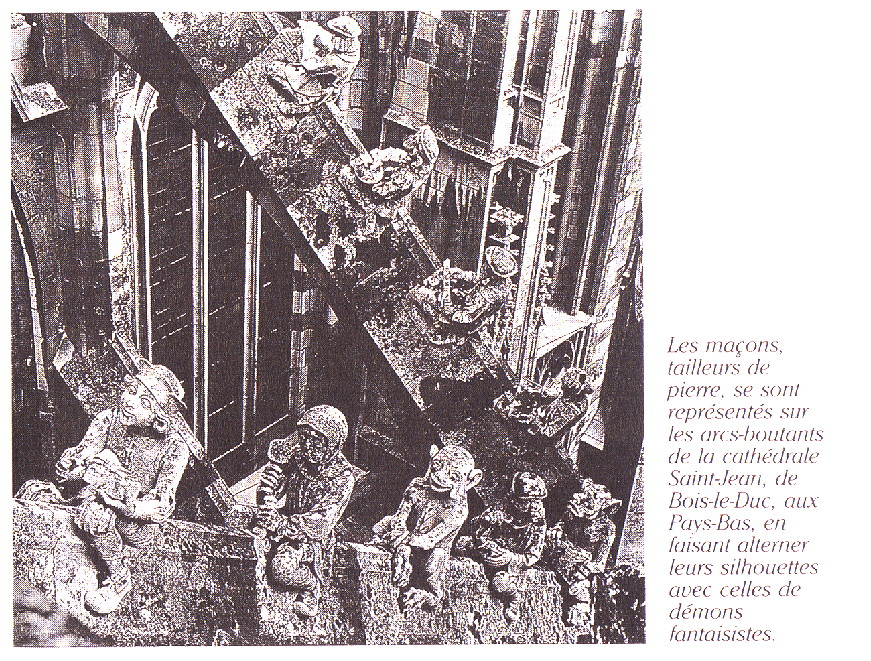

Les rituels, suivant en cela les auteurs du XIXe siècle, ont réduit le plus souvent à une allégorie morale le sens de ce symbole important pour ceux qui se disent héritiers des tailleurs de pierre opératifs*: I'interrogation des apprentis* dans le manuscrit Dumfries n° 4 (1710) donnait en réponse à la question:

« Qu'estce qu'un maçon ?

—Un ouvrier de la pierre. »

lls ont assimilé dans le passage à la maçonnerie spéculative l'apprenti-maçon à ce matériau qui, une fois façonné par un travail sur lui-même, s'intègre naturellement dans l'édifice que représente l' institution maçonnique.

Dans son Cours philosophique et interprétatif des initiations anciennes (1841), repris par Jules Boucher, Ragon affirme ainsi: « La pierre brute symbolise les imperfections de l'esprit et du cœur que le maçon doit s'appliquer à corriger.

» Une pierre brute figure donc sur le « tableau* de loge* » en haut à gauche, et une autre est posée sur les marches de l'autel de l'orient où l'apprenti, maillet et ciseau en main, effectuera son premier travail.

Elle est la matière première de l'opération al chimique, combinant la logique d'une sacralisation du travail et celle d'une perte de la pureté divine « solidifiée » dans la création.

Tel est le sens des prescriptions concernant les pierres qui servirent à la construction du Temple* de Salomon ( i Rois 6, 7), œuvre divine rendue possible par les victoires de David.

Si les pierres devaient être taillées pour la construction de l'édifice, on ne devait cependant entendre « ni pic, ni marteau, ni aucun instrument de fer » sur le chantier, souvenir du temps où, pour les nomades, la « pierre dressée était une maison de Dieu », comme celle qui avait supporté la tête de Jacob pendant son sommeil inspiré (Genèse 28, 22).

Moïse s'était vu intimer par le Seigneur l'interdiction de travailler au burin les pierres de l'autel, « car tu les profanerais » (Exode 20, 25).

Les Constitutions d'Anderson* rappellent l'interdit qui accompagna l'édification de « l'incomparable temple du Dieu éternel à Jérusalem* », référence centrale de la construction mythique maçonnique.

Les rituels , au Rite Écossais* notamment, lors de l'élévation au grade de maître* font frapper Hiram*, la pierre parfaite, à la tête par les outils des mauvais compagnons*, c'est-a dire par les instruments mêmes de leur travail de perfectionnement.

L'ambiguïté est héritée de la symbolique religieuse qui joue sur les mots hébreu et grec képhas (pierre) et képhalè (tête) à propos de saint Pierre, chef de l'église Chaque époque peut ainsi réintégrer dans son propre contexte culturel le sens de la pierre brute, image de l'homme libre selon Plantagenêt (Causerie en loge d'apprenti, 1929), Elle est identifiée au « moi » et la pierre taillée au «soi », selon la définition de Jung.

Concentrant en elle toutes les forces de transformation, elle est la matière première d'un « fait ».

II Pierre taillée

Plus que dans l'acte de la taille ou dans les gestes du travail liés aux outils compagnonniques (maillet, ciseau, boucharde) c'est dans la forme achevée de la « pierre cubique à pointe », chef d'œuvre du compagnon de la maçonnerie spéculative,

qu'il faut chercher le sens de cette pierre figurant, avec la « pierre brute» de part et d'autre du tableau, de loge d'apprenti, a cote de la colonne « J »* (au Rite Écossais).

Plus que dans l'acte de la taille ou dans les gestes du travail liés aux outils compagnonniques (maillet, ciseau, boucharde) c'est dans la forme achevée de la « pierre cubique à pointe », chef d'œuvre du compagnon de la maçonnerie spéculative,

qu'il faut chercher le sens de cette pierre figurant, avec la « pierre brute» de part et d'autre du tableau, de loge d'apprenti, a cote de la colonne « J »* (au Rite Écossais).

Le travail l'a transformée en une forme élaborée, abstraite, associant deux figures géométriques, le carré (un cube dans l'espace) et le triangle* équilatéral (une pyramide surmontant le cube).

Le premier renvoie déjà à la symbolique des nombres* par son étymologie (kúbos en grec désigne le dé à jouer marqué sur ses six faces et dont le jet dévoile la volonté de Zeus) et le second à la tétracktys pythagoricienne.

Comme figure de stabilité parfaite dans l'univers créé le carré se rapporte au nombre 4 de chacun de ses cotes et à ses multiples, et le triangle au nombre 3 de l'activité créatrice; leur association résume les sept jours du monde et consacre la construction de l'édifice La surface du carré, 4 x 4 = 16, ajoutée au 10 de la tétracktys, donne 26, c'est-à-dire la somme des lettres du tétragramme divin en hébreu (iod, hé, vau, hé).

L'unité symbolisée par le sommet du triangle est renvoyée des cieux au sol par le fil à plomb qui marque le point central autour duquel s'articule le plan de l'univers créé.

Dans la Géométrie de Boèce (Nombres*), inspiratrice des arts libéraux, les figures issues du point primordial sont, après le cercle cosmique, le triangle et le carre

Les faces du cube une fois développé donnent une croix latine se prêtant aux spéculations numérales fondées sur leur combinaison et leur identification tour à tour aux éléments terrestres, à ceux du cosmos, le soleil* et la lune*, ou aux ,( teintures ), de la symbolique alchimique la pierre cubique ainsi considérée constitue la forme visible de la « pierre

philosophale », la pierre cachée des alchimistes.

Les textes d'inspiration rosicrucienne hors de la maçonnerie comme

dans son sein ont développé ce type d'exégèse.

Le 18°, Chevalier Rose Croix*, du Rite Écossais Ancien et Accepté* assimile ainsi la pierre cubique à celle qui, « rejetée des bâtisseurs », est devenue la pierre d'angle (Psaume 118, 22): le Christ figuré dans les rituels par cette pierre qui sue du sang et de l'eau et porte une rose rouge et la lettre G* dans le sens de Geova (rituel français de 1765).

Le 5° écossais de « Maître Parfait » instruit le nouvel adepte en ces termes:

« Êtes-vous Maître Parfait ?

—J'ai vu les trois cercles enfermant le cube sur deux colonnes

—Que signifie la pierre carrée au milieu des cercles?

—Que notre édifice doit être de pierres parfaites que nous devons façonner nous-mêmes. »

Le problème dominant demeure l'articulation entre la pierre et le temple collectif par l'intermédiaire de la pierre angulaire* (corner stone) et de la pierre de fondement, ou première pierre, dont la pose ne s'est jamais complètement déritualisée. Les interprétations alchimiques font également allusion à une « pierre cachée » identifiée à un élixir de longue vie, à un baume ou une médecine d'immortalité dont l'inscription V.l.T.R.l.O.L.* du cabinet de réflexion* invite à la recherche.

III. Pierre angulaire

La confusion entre la pierre d'angle et la pierre fondamentale se prête à un jeu symbolique complexe issu des deux Testaments et que les langues modernes prolongent, la capestone des manuscrits anglais, renvoyant à caput, la tête, en latin, voisine avec comer stone (pierre d'angle), Keystone (clef de voûte), voire copestone évoquant la couverture. Anderson*, dans les Constitutions* (1723), précise que les « obligations » (charges) sont « foundation and cape-stone ». Dissected Masonry de Prichard (1730) identifie le Grand Architecte de l'Univers* au Christ « qui fut élevé au pinacle du Temple sacré ».

Ces textes s'appuient sur saint Paul qui décrit dans Éphésiens 2, 20-22, les membres de l'Église comme une construction dont les apôtres et les prophètes sont les fondements et le Christ la pierre d'angle: « En lui toute construction s'ajuste et grandit »; ainsi trouvait sa justification, par le sacrifice du Christ, le passage du Psaume 118: « La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la tête de l'angle.» Le rituel de Mark-Mason, en Grande Bretagne, y fait allusion dans I'interrogation subie par le récipiendaire le « Parfait Maître-Mark » où celui-ci est soupçonné de faire passer une pierre grossièrement taillée pour un chef-d'œuvre et doit la jetter par-dessus son épaule.

Dans la Première Épître aux Corinthiens (3, 10-18), Paul se compare à un architecte* qui a posé le Christ en pierre fondamentale pierre irremplaçable car le temple de Dieu est l'homme lui-même. Le commentaire de saint Bernard sur les rites* spirituels qui doivent opérer en nOus ce dont les murailles du temple avaient été l'objet a été repris par Jean Palou (La Franc-Maçonnerie, 1964).

Cependant, la technique « horizontale " de construction au cordeau à partir d'un point au sol choisi comme « tête d'angle » renvoie également à la symbolique de Jérusalem* dont la « porte de I angle » joue un rôle essentiel dans I histoire de la ville.

Elle mène en particulier au Golgotha. La pierre parfaite qui couronne l'édifice, le « chef d'œuvre », est représentée dans le manuscrit médiéval du Speculum humanae salvationis soutenue par deux maçons, truelle en main, au-dessus d'une tour d église dont ils vont sceller la construction.

La légende du 13° du Rite Écossais Ancien et Accepté, Royal-Arche*, rapporte que le roi Salomon fit exécuter des fouilles avant la construction du temple afin de situer les ruines de celui d'Enoch. L'architecte Jabulon retrouva l'emplacement et se fit descendre à l'aide de cordes par le sommet de la voûte à l'intérieur (la trappe d'accès dans le décor de ce temple souterrain, sans portes ni fenêtres, renvoie à la légende) et il retrouva alors le delta d or où figurait l' inscription du vrai nom de Dieu.

Ce symbolisme rappelle celui de la couronne de la tête (le Golgotha est le « lieu du crâne ») et les trépanation rituelles antiques il trouve son expression la plus élaborée au 18° de Rose-Croix du même rite qui transpose la passion du Christ en légende maçonnique, la pierre cubique à pointe suant sang et eau et souffrant l'angoisse de l'âme. Au moment où la pierre d'angle avait été rejetée par les premiers bâtisseurs du temple (le peuple juif, le voile s'était déchiré et la maçonnerie humaine fut détruite d'un coup les outils furent brisés. Ce n'est qu'au bout de trois jours que la parole fut retrouvée et que les travaux purent reprendre.

En allemand, Eckstein, la pierre d'angle, désigne également le diamant, la pierre précieuse, point central par où la divinité se laisse entrevoir, et nombreux furent les rituels magiques qui s'attachèrent à l'opération Cette technique inspira John Dee (1527-1608) en Angleterre; ses Spiritual Diaries furent repris par Ellas Ashmole* qui joua un rôle important dans les débuts de la maçonnerie.

Au XIXe siècle ce furent des maçons de la Societas Rosecruciana in Anglia qui reprirent la technique dans une société parallèle: la Colden Down

J.-P. L.