ANXIONNAZ

APPPRENTI

ARANDA

ARCHE

ARCHITECTES

ARCHIVES

ARMÉE

ANXIONNAZ

Paul (Aime, Savoie, 1902- 1997) Fils d'instituteurs savoyards, polytechnicien Paul Anxionnaz entre en maçonnerie en 1926 à la loge Liberté. L'année suivante il amorce une carrière politique au sein du Parti radical. Il subit deux échecs à Albertville en 1932 et, en 1936 mais il est promu secrétaire général adjoint du parti. 11 se situe dans le courant jeune turc plus proche de Daladier et de Cot que d'Édouard Herriot.

Pendant la guerre. d'abord attaché de l'air à Copenhague puis à Budapest il se rallie à de Gaulle et rejoint les Forces Françaises Libres. Tour à tour, il sert à Beyrouth comme chef d'état- major de l'aviation, puis à Londres et à Alger où il defient, en 1944, membre de l'Assemblee consultative provisoire. Il apparaît alors comme antigaulliste, refusant de voter la confiance au gouvernement provisoire. congres du Parti radical. en août 1945,

Il charge du rapport de politique générale. Battu dans le Lot, il est élu, en 1946, députe de la Marne. Au Parlement, il préside la Commission de défense nationale. Il revient au Palais Bourbon, en 1956 comme radical mendésiste, il est promu secretaire d'État à la Marine dans le gouvernement Guy Mollet , puis est balaye par la vague gaulliste en 1958.

Son activité maçonnique est jusqu'a ces années restée discrète bien qu'il se soit toujours présenté comme maçon du Grand Orient.

Il accède tardivement aux ateliers supérieurs, est admis au chapitre L'Avenir en 1964 au Conseil Philosophique de L'Étoile Polaire en 1967 et au Grand Collège des Rites en 1972. Cette démarche suit son élection au Conseil de l'Ordre en 1962. Il succède à Jacques Mitterrand comme Grand Maître en 1964. à la demande de ses amis socialistes Gerard Jacquet et Roger Fajardie, il présente à nouveau sa candidature au Conseil en 1966 et il est élu Grand Maître sans concurrent. Il exerce cette charge jusqu'en 1969.

L'obédience en 1964, regroupe 450 loges. Elle traite alors des principes de la démocratie et de la reforme des structures agraires. Elle s'intéresse également à l'initiation et à l'adaptation du symbolisme aux données du monde moderne. En 1966, les loges travaillent sur les questions de logement, de droit au travail, puis, en 1967, elles débattent d'économie libérale et planifiée de la reforme de l'éducation nationale et du recrutement. Cette même année, trois journées d'études sont consacrées à la médecine, à l'urbanisme et au logement. Les loges de Basse Normandie se penchent sur l'aménagement du Bassin parisien ouest. Le Grand Orient prend également position pour la paix au Vietnam et contre l'intervention soviétique en Tchécoslovaque.

«Anxio » à la tristesse de recevoir la lettre de démission de Guy Mollet, maçon à Arras depuis une trentaine d'années, qui n'a pas supporte l'attitude de certains frères de la S.F.I.O. qui ont considère que sa mise à l'écart devenait souhaitable.

Il dirige le Grand Orient au moment des événements de 1968 qui provoquent un vif émoi dans les loges. L'obédience prend position en faveur des étudiants et des grévistes et couvre Paris d'affiches. Un groupe de jeunes maçons d'extrême gauche s'installe rue Cadet, forme un comité de vigilance révolutionnaire et n'accepte de se retirer qu'aprés négociations. Le Grand Orient fait parvenir des vivres et des médicaments aux étudiants retranchés dans la Sorbonne. En 1969, les loges décident de répondre aux aspirations de la jeunesse, et s'intéressent à la sexualité et à la loi du silence.

A.C.

APPPRENTI

Dans la franc maçonnerie, celle des operatifs anglais distingue l'apprenti «entre » (entered apprentice) de L'apprenti simplement «reçu ». 11 semble que l'apprenti était reçu des qu'un maître Le prenait à son service, mais il ne pouvait être entré qu'aprés un temps d'apprentissage qui pouvait varier, puisqu'il lui était permis d'entreprendre certains travaux. Dans les Statuts Schaw (1598) apparaissent les grades d'apprenti entré et de maître compagnon du métier, Les deux derniers termes étant synonymes dans les textes. Dans le Livre des métiers ('rédigé à la fin du XIIIe siècle) on apprend que, une fois son apprentissage termine, l'apprenti devait jurer sur les saints Évangiles de se conformer aux usages et coutumes du métier, bien et loyalement. Le maître qui prenait un apprenti pour lui apprendre le métier devait le garder six années au moins à son service et employer autant de valets (ou varlets), d'assistants où de manoeuvres qu'il le souhaitait, sans pouvoir pour autant leur livrer les « secrets du métier ». En pratique la durée de l'apprentissage variait de deux à sept ans en moyenne et de nombreux contrats d'allouements d'apprentis sont parvenus jusqu'a nous. On sait ainsi que, loge dans la famille du maître le jeune apprenti en partageait la vie quotidienne. Les Statuts des Maçons d'Amiens (début du XVe siècle) apprennent que ceux qui sont en apprentissage dans la ville paieront dix sols, à savoir cinq sols au Cierge (confrérie du métier) et cinq sols aux maîtres et compagnons du métier. Les statuts de Ratisbonne (1459) nous apprennent qu'un maître ne peut engager un apprenti si celui ci n'est pas marié, ce qui suppose que dans ce ces l'apprentissage se faisait alors à l'âge adulte. Mais les textes ne disent pas si, dans la maçonnerie de métier, la réception d'un apprenti se faisait où non avec la transmission de secrets autres que professionnels.

La franc maçonnerie moderne, depuis 1717, et même avant avec les maçons acceptes utilise dans les grades bleus où grades symboliques, les matériaux et outils employées dans l'art de bâtir (L'Art royal), à la fois comme support de réflexion et comme moyen de réalisation spirituelle. Il était donc normal qu'elle conserve les mots qui qualifient les degrés d'avancement de l'ancienne maçonnerie de métier. Les connaissances artisanales sont traditionnellement entourées de la protection du secret, et celles qui sont liées à l'exercice du métier, d'un caractère sacre l'homme ne faisant que redécouvrir ce que Dieu à inventé. Son rôle étant d'achever l'acte de Création, la pratique maçonnique s'est, en effet, rapidement réappropriée l'univers enVironnant l'apprenti et son apprentissage. Les Old Charges, dans leurs règlements, demandaient aux maçons de métier de conserver un secret absolu sur tout ce qui se passait en loge. Dans ce sens, l'apprenti est donc déjà introduit dans l'univers du métier et dans le monde du sacre. Le métier devient devoir (ce qui donne un sens à la vie) et le travail devient chef-d'oeuvre à accomplir. Sur le plan des pratiques. l'apprenti franc maçon Aprés avoir été purifie par les éléments, puis Aprés avoir subi les épreuves symboliques de l initiation. acquiert la connaissance par l'explication des symboles et son introduction dans le monde du sacre. Il meurt symboliquement à sa vie antérieure (« mort du vieil homme ») pour renaître en tant qu homme nouveau. Mais cette connaissance, que l'initiation lui à procurée est encore virtuelle, et ne deviendra réelle que lorsqu il aura fait le travail d'introspection sur lui même. C'est à une régénération de son être tout entier qu'il doit s'employer C est une quête qui le mènera jusqu à la fin de sa vie terrestre et c'est pour cela qu il est compare à une pierre brute qu il doit s'employer à dégrossir avec le ciseau et le maillet. Dans la loge, il est place sur la colonne du nord où du septentrion, où il ne peut supporter qu une «faible lumière ». Il porte des gants et un tablier blanc qui lui indiquent que «l'homme est condamne au travail et que le maçon doit mener une vie active et laborieuse ». Aprés avoir subi les épreuves de son initiation, on lui communique le mot sacre du grade, qu'il ne peut qu'épeler car il est encore un néophyte et dans les premiers balbutiements de l'initiation, les signes de reconnaissance (survivance de L'ancienne maçonnerie opérative) que l'on appelait autrefois « le mot du maçon ». C'est sur les trois Grandes Lumières de la maçonnerie et devant le Grand Architecte de l'Univers qu'il prête son serment de fidélité à l'Ordre. On lui donne ensuite l'explication de son grade et des symboles présents sur le tableau de loge.

J.Fr. B.

ARANDA,

Pedro Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, Xe comte d' (Huesca, 1719 Saragosse, 1798) L'un des mythes les plus répandus de l'historiographie espagnole, depuis le dernier tiers du XIXe siècle à été celui de l'appartenance à la maçonnerie de Charles III et de nombre de ses collaborateurs. Les figures de proue des Lumières (Campomanes Olavide...) ont été choisis par de nombreux publicistes maçons afin d'ériger le panthéon des célébrités de 1'0rdre. Leurs adversaires ont adopte la même démarche mais pour les dénoncer comme les diffuseurs des idées de Voltaire et Les responsables de la déchristianisation de l'Espagne. Parmi ces hommes, celui qui fut le plus identifie à la maçonnerie à été le comte d'Aranda. Aujourd'hui, les travaux d'Olaechea et de Ferrer Benimeli permettent de remettre les choses à leur place.

A 17 ans, Aranda s'engage dans l'armée espagnole en Italie: il commence ainsi une très brillante carrière militaire. En 1756, alors qu'il est lieutenant général il abandonne temporairement la vie militaire pour représenter l'Espagne en tant qu'ambassadeur au Portugal. C'est son premier et bref contact avec le monde diplomatique car, cinq mois plus tard, Ferdinand Vl le nomme directeur général de l'artillerie et des ingénieurs. Au début de 1758 il s'éloigne à nouveau de la vie militaire jusqu'au milieu de 1762, quand le nouveau roi, Charles III, lui donne le commandement de l'armée espagnole en campagne contre le Portugal. Pendant l'interrégne de 1760 à 1762 il à connu une seconde grande expérience diplomatique comme ambassadeur extraordinaire en Pologne. En 1763, il préside le haut tribunal militaire qui juge les officiers ayant perdu La Havane et est nomme capitaine général, ce qui est la plus haute dignité militaire. Il n'exerce plus cependant cette activité car, à partir de 1764, sa carrière se tourne vers la politique. Alors qu'il est encore pris par les sessions du corps de l'armée, il est en effet nomme à la charge de capitaine général, gouverneur et président de L'audience de Valence ce qui est une manoeuvre du tout puissant Esquilache pour l'éloigner de Madrid. Le 11 avril 1766, il abandonne son «exil valencien» car il est nomme président du Conseil de Castille et capitaine général de Castille La Nueva. Il faut alors ramener la paix intérieure dans une Espagne en proie aux convulsions contre Esquilache. Il y parvient et réussit à établir les reformes nécessaires pour entraîner la prospérité du royaume. Au cours des sept ans pendant lesquels il gouverne L'Espagne, iL à a signer, contre son gré, l'ordre d'expulsion des jésuites, ce qui sera utilisé comme l'une des pièces maîtresses de sa légende noire.

Plusieurs mesures impopulaires et des manoeuvres de ministres envieux décident Le roi à l'envoyer comme ambassadeur à Paris. Son séjour dans la capitale française, de 1773 à 1787,1ui permet alors de fréquenter les salons. Bien qu'il ait l'estime de philosophes et d'encyclopédistes, il se tient à l'écart de toute hétérodoxie reLigieuse et de toute prétention révolutionnaire. à son retour de Paris, il n'occupe plus de charges publiques jusqu'a ce qu' il accepte le secrétariat d' État, puis devienne le doyen du Conseil d'état. Tombé en disgrâce du favori Godoy, le 14 mars 1794 il est exile en Andalousie. Amnistié en 1795, il se réfugie dans son palais d'Epila (Saragosse) où il meurt quatre ans plus tard.

Malgré l'insistance d'une certaine tradition historiographique, il n'a jamais été prouve que le comte d'Aranda ait fondé en Espagne une Grande Loge ou un Grand Orient, ni encore dirigé la loge Matritense, et même qu'il se soit fait initier au sein de l'Ordre. C'est en 1874 que Vicente de la Fuente insinue qu'Aranda avait été initie l'année suivante, le Grand Orient National d'Espagne révèle, dans une communication non documentée, que l'illustre Aragonais à été l'un des membres des plus zélés de l'Ordre et le premier Grand Maître en Espagne. Il est vrai qu'à ce moment-là de nombreuses branches de la maçonnerie se disputent l'hegemonie sur le sol espagnol et les propagandistes du Grand Orient National d'Espagne et du Grand Orient Espagnol prétendent légitimer leur régularité par rapport à leur rivale et se mettent en quête d'une manière obsessionnelle d'une continuité historique depuis le XVIIe siècle. Aranda est donc érige en brillant fondateur de la maçonnerie. Mais il y à des désaccords sur les dates d'initiation, sur celles pendant lesquelles il aurait dirige Matritense et fondé le Grand Orient Espagnol. On situe Aranda à Madrid quand il se trouve à des centaines de kilomètres et on lui attribue la naissance du Grand Orient Espagnol en 1760... au lieu de 1773 !

P. A.

ARCHE

Le terme fut très probablement introduit en franc maçonnerie en reference aux Maîtres d'oeuvre qui, par leur hardiesse et leur dextérité, en firent la clef de voûte de l'architecture gothique.

Anderson en guise de conclusion à la partie historique de ses Constitutions (1723), évoque brièvement,« l'Art royal dûment cultive et le ciment de la confrérie conserve, si bien que le corps tout entier ressemble à une voûte bien construite ». L'Irlandais John Pennell, dans les Constitutions d'un franc maçon (1730), recommande fortement de « bien préserver le ciment de la fraternité afin que le corps tout entier puisse demeurer comme une arche bien construite ». Deux des premières divulgations s'attachent à lui donner une signification plus virtuelle: L 'Examen d'un maçon, des 1723 « D'où vient la forme d une arche ? De l'arc en ciel ») et, en 1724, Le Grand Mystère des francs maçons découvert 2 (« D'où une arche provenait elle ? De l'Architecture »).

Par ailleurs, lors de la procession maçonnique organisée à Youghall le jour de la Saint Jean d'hiver 1743, telle que la décrivit le Faulkner's Dublin Journal dans son édition des 1014 janvier 1744, le maître de la loge est précède par « l'Arche royale portée par deux excellents maçons ». C'est la première évocation d'un grade de l'Arche Royale amorce par le Dr Dassigny dans Serious and Impartial Enquiry, publie à Dublin des l'année suivante.

Fr. D.

ARCHITECTES

Parmi les artistes et gens à talent présents dans les loges françaises, les architectes furent particulièrement nombreux.

Charles Balzac (Paris, 17521820) est l'un des membres fondateurs de la loge Le Grand Sphinx. Accompagnant Bonaparte en Egypte, il en tire la Description de l'Egypte publiée sous la direction de Fourier. ll exerça la fonction d'inspecteur général des Bâtiments de la Seine.

Charles Banrois (Paris, 1863 Noisy le Sec, 1929) est à l'origine de la fondation de la Grande Loge Indépendante et Régulière, qui deviendra la Grande Loge Nationale de France. 11 en est le deuxième Grand Maître , de 1919 à 1929.

Alexandre Brongniart (Paris, 17391813) célèbre élève de Gabriel, à qui l'on doit notamment la Bourse (1808), à appartenu à la loge Saint Jean d'Ecosse du Contrat Social.

Jacques Cellerier (Dijon, 1742Paris. 1814), connu pour avoir aménage l'hôtel de Soubise destiné à recevoir les Archives national es, à été membre de La Candeur de 1775 à 1778, au début de sa carrière.

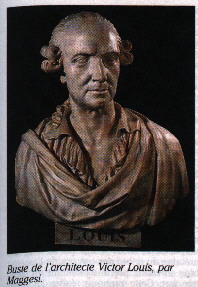

Jean Chalgrin (Paris, 17391811). L' auteur du Collège de France et des dessins des plans de l'Arc de Triomphe, est entré dans la loge Les Cours Simples de l'Étoile Polaire (1777) Après son admission à l'Académie d'architecture (1770). Charles Guillaumot (Stockholm 1730 Paris, 1807), membre de l'Académie Royale d'Architecture (1773) et Intendant Général des Bâtiments du roi, appartint au Neuf Soeurs entre 1779 et 1784. Nicolas Louis dit Victor Louis (Paris 17311800), dont la carrière se situe entre Bordeaux (il est l'auteur du Grand Théâtre) et Paris (galeries du Palais Royal, salle du Théâtre Français), à été membre de la Française (Bordeaux) entre 1775 et 1779.

Nicolas Louis dit Victor Louis (Paris 17311800), dont la carrière se situe entre Bordeaux (il est l'auteur du Grand Théâtre) et Paris (galeries du Palais Royal, salle du Théâtre Français), à été membre de la Française (Bordeaux) entre 1775 et 1779.

Antoine Raveau (Paris, 1764Champigny-sur-Marne, 1848), directeur des Travaux publics de Paris se distingue par l'intensité de son engagement. Membre de la loge Saint Jean de Palestine avant la Révolution et fondateur d'lsis, qui devient sous son influence Isis Monthyon, une loge connue sous la Restauration pour ses actes philanthropiques, il est députe des Amis de la Sagesse (1804), officier du Grand Orient de 1817 à 1824; il participe à la rédaction des statuts de l'obédience de 1826 et exerce de nombreuses responsabilités administratives et politiques. Président du bureau de bien faisance de la section du Théâtre Français, il est aussi officier municipal du XIe arrondissement et conseiller municipal de Champigny.

Charles de Wailly (Paris 1729 1798) conservateur du Louvre (1795) et auteur du décor intérieur du Théâtre de l'Odeon, est entre dans la loge des Coeurs Simples de l'Étoile Polaire (1774-1778), Après son admission à l'Académie d'Architecture (1767)

François Zano (Paris 1789 1848), architecte militaire Après de nombreuses campagnes (en Prusse, en Espagne, en Allemagne puis à nouveau en Espagne), à trouve la mort durant les journées de Juin 1848, alors qu'il était capitaine adjudant major de la 8e légion de la garde nationale. Il à fréquente la loge Henri IV (1819) le Conseil Philosophique des Sept Ecossais et à accède à la fonction de Grand Expert de la Chambre du Grand Conseil des Rites.

Chr. N.

ARCHIVES

La démarche maçonnique est fondamentalement une quête du sens, quête de la parole perdue celle d'Hiram assassine par les mauvais compagnons, celle de l'Aprés Babel et des « frères dispersés sur les deux hémisphères ». De fait, la franc-maçonnerie se perçoit très tôt comme une diaspora. Dés lors, elle entretient avec l'archive une relation intense et complexe. Transcrire les rituels, c'est risquer que des profanes s'en emparent . Préserver les mystères de l' initiation, les mots de passe, signes et attouchements suppose donc de privilégier une transmission orale, garantie contre les altérations par une pratique consommée de l'art de la mémoire, héritee de la Renaissance, plutôt que la consignation par écrit des rituels de l'Ordre.

Les francs-maçons britanniques attachent d'ailleurs toujours une extrême importance à cette mémoire orale. Cependant, et la multiplication des livres de divulgation l'atteste des la première moitié du XVIIIe siècle, les francs maçons ont eu très tôt recours à l'écrit, pour transcrire statuts et règlements, procesverbaux de tenues, catéchismes et rituels, donnant naissance ainsi aux premières archives maçonniques. En effet, si les archives peuvent trahir les frères, elles sont également le conservatoire de la mémoire de l'Ordre. D'où l'attitude ambivalente des francs maçons faite de méfiance et de séduction. Car très tôt les francs maçons ont le «goût de l'archive ». Ils sont fortement influences par le mouvement anglais de l'antiquarianism, ces «antiquaires », qui partent à la recherche d'une mémoire, d'une langue, d'un patrimoine architectural (Stonehenge, châteaux médiévaux), des récits mythiques et légendaires qu'il faut consigner, inventorier avant qu'ils ne disparaissent Les antiquarians sont d'ailleurs nombreux dans les milieux dirigeants de la Royal Society et de la Grande Loge de Londres. Dans leur sillage, James Anderson et la commission qui l'entoure plongent dans les archives des operatifs à la recherche des matériaux qui permettront d'établir l'histoire légendaire de l'Art royal, promu Art des rois, de fonder la prétention de la Grande Loge de Londres à capter l'héritage des plus célèbres architectes et géomètres que le monde à connus depuis l'Antiquite, et à revendiquer le patronage de la nouvelle dynastie des Hanovre. La connaissance des archives devient donc un enjeu de pouvoir symbolique, et même politique, puisque le but avoue est de rechercher un patronage royal, puis l'incorporation, c'est à dire la reconnaissance de l'utilité publique de la Grande Loge sanctionnée par sa reconnaissance officielle. Lorsque Anderson, relaye dans les annexées 1760 par le duc de Beaufort, envisage cette entrée de la Grande Loge dans l'Establishment, il fait clairement reference à la Charte de 978 que le roi saxon Athelstan aurait octroyée à son propre fils (ou à son frère selon les éditions des Constitutions), le prince Edwin,« maître général » des maçons assembles à York. Il faut elairement comparer l'action d'Anderson à celle du collège des Pontifes de la Ronne antique, dont les Annales tout à la fois forgent et consignent l'histoire et la mémoire officielle de la cite. Les archives opérative ont été malencontreusement brûlées, lit on dans les Constitutions; elles ne risquent pas de trahir les prétentions de leurs interprétés...

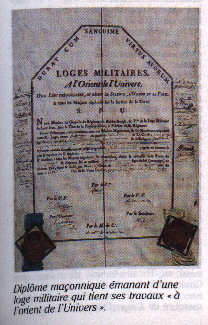

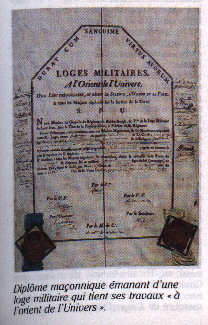

Pour comprendre cette séduction de l'archive, il faut insister sur le pouvoir symbolique que confère la charte de fondation prestigieuse voire mythique (patente jacobite, patente du Grand Orient de Bouillon) où le diplôme décerné par les Supérieurs Inconnus (Templiers, Rose Croix...). Les faux sont innombrables, souvent connus de tous, comme la patente du Dr Gerbier; mais qui à vraiment intérêt à semer le discrédit, symbolique et financier, sur la masse de titres maçonniques en circulation ? En effet, à l'instar des fausses chartes médiévales, ces pièces s'acquiérent fort cher et peuvent en retour se révéler fort rémunératrices par les délégations de pouvoirs constituants qu'elles autorisent.

Au niveau élémentaire, celui de la loge, l'importance des archives est tout aussi essentielle. Elles conservent la mémoire de l'atelier, notamment le livre d'architecture, qui retrace au fil des séances les efforts des frères dans le travail de la pierre brute, et leur détermination à ne pas fléchir sur le chemin semé d embûches qui mène vers la lumière. Les archives portent trace des jours ordinaires de la vie d'une communauté maçonnique, mais aussi des grandes heures: installation, fêtés solsticiales, élection du vénérable et des officiers dignitaires visites d'hôtes de marque... Déposer un discours prononce à cette occasion dans les archives de la loge est une marque de l'estime que la communauté porte à l'orateur et de la qualité qu'elle reconnaît à sa « planche ». La garde des sceaux et archives (deux symboles de l'identité de l'atelier associée de manière révélatrice) est donc une charge importante. Elle revient souvent au vénérable sorti de charge, manière de souligner la pérennité de l'atelier. Lire et adopter le procesverbal de la tenue rédige par le frère secrétaire, au début des travaux de l'assemblée suivante, prend également un sens très fort. Cette pratique réalise l'accord des frères sur ce qu'ils ont vécu et décide ensemble. La loge est une, elle peut l'inscrire dans ses archives, donc dans sa mémoire.

On comprend mieux, dans ces conditions. pourquoi lors de dissensions internes, les archives deviennent un enjeu de convoitise essentiel dans la lutte entre les factions qui se déchirent pour le contrôle d'un atelier. S'emparer des archives c'est s'emparer de la mémoire de l'atelier, de son capital de légitimité. On s'empresse de rayer les décisions de la faction adverse sur le livre d'architecture, voire d'en arracher les pages, afin de nier leur existence meme.

Les archives maçonniques exercent la même fascination sur les antimaçons. Ils y voient très tôt une arme pour dévoiler l'Ordre, ses «pratiques puériles » où au contraire révéler à la lumière, profane. Les complots tramés dans l'antre ténébreux des « arrière loges » (Barruel). Tel lieutenant de police fait publier des rituels maçonniques, pour tourner les frères en ridicule; les autorités bavaroises qui font la chasse aux Illuminaten rendent publiques leurs archives et éditent des recueils des meilleures pièces Les Documents maçonniques de Bernard Fay ne font pas autre chose sous Vichys lls ont une prédilection particulière pou les archives maçonniques du XVIIIe siècle dont ils publient les pièces sensées refléter la pénétration du venin philosophique dans l'opinion et expliquer par l'inexplicable le surgissement du chaos révolutionnaire C 'est d'ailleurs aux services de B. Fay. dix huitiémiste distingue, administrateur général de la Bibliotheque nationale. en charge de la lutte contre les sociétés secrètes, que l'on doit la profanation des locaux et temples du Grand Orient. la saisie des archives de l'ordre et leur dépôt pour exploitation partisane à la Bibliotheque nationale, ils forment aujourd hui l'essentiel du fonds maçonnique du Département des Manuscrits, compose des correspondances administratives entre les loges, civiles et militaires, la Grande Loge et surtout le Grand Orient de France, depuis le XVIIIe siècle, des archives centrales de l'obédience, d'un nombre plus restreint de livres d'architecture des loges, d'écrits maçonniques, de patentes, diplômes et rituels. L'ensemble constitue un fonds remarquable qu il est nécessaire de compléter par la prospection de sources profanes, où d'archives privées des frères, afin de pallier le caractère stéréotype de correspondances essentiellement administratives d'autant plus dommageable lorsqu'on explore une composante essentielle du champ de la sociabilité d'Ancien Régime. Il s'agit donc d'un véritable défi pour l'historien de la franc maçonnerie qui doit inventer d'autres archives: baux de location d'un temple signes devant notaire, correspondance privée, occurrences relatives à la franc maçonnerie dans des journaux intimes, livres de comptes des loges, et d'autres pratiques de l'archive, afin de réaliser la prosopographie des élites maçonniques sans laquelle la sociologie maçonnique se réduit à un triste et squelettique profil socioprofessionnel de tel atelier.

Or, il se trouve que le front pionnier des archives maçonniques s'anime depuis l'effondrement du bloc communiste. Les archives que les nazis avaient saisies dans l'Europe occupée et notamment en France, parallèlement et concurremment à l'action des services vichystes, avaient été transportées en Prusse orientale. « Libérées » par l'armée Rouge, elles ont à l'instar des « Archives du communisme » été déplacées à Moscou, classées et inventoriées par le K.G.B. et les services qui l'ont précède Elles forment aujourd'hui 27 000 dossiers des Archives spéciales de la rue Vyborgskaïa, à Moscou. Plusieurs milliers concernent la France du XVIIIe siècle, et parcourir leur inventaire sommaire suffit à comprendre combien leur ouverture permettrait de renouveler l'histoire d'orients aussi importants que celui de Bordeaux et, au-delà de L'ensemble de la franc maçonnerie française, que peuvent éclairer également les fonds d'archives riches et accessibles du Grand Orient des Pays Bas, à La Haye, et de la bibliotheque universitaire de Poznan. Des questions financières. un certain manque de coordination dans les efforts en direction des autorités russes ont ralenti le traitement du dossier. Cependant le microfilmage de L'ensemble des dossiers concernant les Pays Bas autrichiens et la Belgique, obtenu par l'université Libre de Bruxelles et son Institut d'histoire des religions, est porteur d'espoir. De même, en attendant l'ouverture des fonds ex-soviétiques, les anciennes archives secrètes de Prusse, fonds maçonniques et des Illuminaten, conservées à Merseburg, en exR.D.A., ont été transférées à Berlin. Un catalogue des fonds à été public. Il s'agit d'un ensemble documentaire de premier ordre qui intéresse la France puisqu'il s'agit de la Stricte Observance et de la correspondance des loges allemandes avec des loges françaises. Le recours au français comme langue officielle maçonnique au XVIIIe siècle facilite l'accés à certains dossiers, mais les obédiences allemandes ont exige et obtenu que toute consultation soit soumise à leur accord préalable. Il semble cependant, si l'on en croit l'évolution perceptible aujourd'hui à Londres aux archives de la Grande Loge Unie d'Anglétérre, que l'accés des chercheurs, maçons d'obédiences réputées irrégulières voire profanes, aux archives des obédiences soit plus aise. La dernière source d'espoir pour l'étude de la franc maçonnerie latine, dont les archives sont lacunaires en raison de la répression qui s'est exercée contre elle, réside bien sur dans l'ouverture récente des archives du Saint Office. P.Y. B.

ARMÉE

La sociabilité maçonnique parmi les militaires est une tradition très ancienne qui toucha les armées qui voulaient rompre la monotonie de la vie de caserne des l'Ancien Régime. Si l'on considère les bulletins lègues par le Grand Orient de France qui, cependant, tendent sans doute à majorer la réalité de la vie maçonnique, on compterait 23 loges de ce type en 1776, 31 en 1777, 37 en 1778 et 68 en 1789. Dans les loges civiles, les militaires se taillent également la part du lion au sein de la noblesse. Élitiste la maçonnerie militaire change cependant considérablement Après 1789. En effet, la France voit trois millions d'hommes participer à un conflit européen. Avec les armées républicaines, c'est une nouvelle génération d'officiers qui fait son apparition.

Les militaires encombrent le haut du pave; arrogants et tapageurs ils se conduisent souvent comme en pays conquis, bousculant et rossant les civils. Les grands chefs sont portes sur un piédestal. Les militaires sont auréoles par la Révolution conquérante. Ils sont les acteurs de la grande croisade des peuples contre les rois. L'adhésion de cette nouvelle génération aux idéaux de la maçonnerie se fait avec discrétion à partir de 1796. C'est une entrée encore timide pendant le Directoire. Les généraux Willot et Pichegru sont inities le 1er février 1796 à la loge parisienne Le Centre des Amis, mais leur exemple n'est pas suivi par d'autres officiers. La maçonnerie reprend force et vigueur au sein des régiments lors de la campagne d'Egypte. Le 28 août 1799, des militaires en garnison à Alexandrie fondent la loge Les Vrais Amis Réunis et, la même année, les officiers de deux régiments restes en France adressent une demande au Grand Orient pour la création d'une loge à la suite de leur régiment. Les loges régimentaires ne sont rattachées à aucune ville de garnison, elles suivent dans leurs déplacements les unités sur lesquelles elles sont souchées. à la fin de 1801, l'annuaire du Grand Orient indique que quatre loges militaires fonctionnent avec son agrément. En deux ans, on assiste à une explosion des ateliers régimentaires. En 1804, 34 unités possèdent une loge: 16 régiments d'infanterie de ligne, 9 d'infanterie légère, un de cavalerie, un de dragons, un de chasseurs, deux d'artillerie et un de sapeurs. Durant toute la période impériale, on compte au total en France plus de 60 loges pour 116 régiments d'infanterie et 7 loges pour 78 régiments de cavalerie. Compte tenu des loges de prisonniers français en Anglétérre, ce sont quelque 132 loges proprement militaires qui ont été établies ! Faute de renseignements précis, la marine n'apparaît pas dans ces chiffres. D'aprés Collaveri, en 1805, sur près de 3 000 officiers d'infanterie de ligne, 24 % étaient maçons. La proportion était encore supérieure pour l'infanterie légère où elle atteignait 29 % D'aprés nos propres recherches, entre 1792 et 1814 on peut évaluer à plus de 400 le nombre des généraux français et étrangers au service de la France qui ont été inities à la maçonnerie aux quatre coins de l'Empire.

Les militaires encombrent le haut du pave; arrogants et tapageurs ils se conduisent souvent comme en pays conquis, bousculant et rossant les civils. Les grands chefs sont portes sur un piédestal. Les militaires sont auréoles par la Révolution conquérante. Ils sont les acteurs de la grande croisade des peuples contre les rois. L'adhésion de cette nouvelle génération aux idéaux de la maçonnerie se fait avec discrétion à partir de 1796. C'est une entrée encore timide pendant le Directoire. Les généraux Willot et Pichegru sont inities le 1er février 1796 à la loge parisienne Le Centre des Amis, mais leur exemple n'est pas suivi par d'autres officiers. La maçonnerie reprend force et vigueur au sein des régiments lors de la campagne d'Egypte. Le 28 août 1799, des militaires en garnison à Alexandrie fondent la loge Les Vrais Amis Réunis et, la même année, les officiers de deux régiments restes en France adressent une demande au Grand Orient pour la création d'une loge à la suite de leur régiment. Les loges régimentaires ne sont rattachées à aucune ville de garnison, elles suivent dans leurs déplacements les unités sur lesquelles elles sont souchées. à la fin de 1801, l'annuaire du Grand Orient indique que quatre loges militaires fonctionnent avec son agrément. En deux ans, on assiste à une explosion des ateliers régimentaires. En 1804, 34 unités possèdent une loge: 16 régiments d'infanterie de ligne, 9 d'infanterie légère, un de cavalerie, un de dragons, un de chasseurs, deux d'artillerie et un de sapeurs. Durant toute la période impériale, on compte au total en France plus de 60 loges pour 116 régiments d'infanterie et 7 loges pour 78 régiments de cavalerie. Compte tenu des loges de prisonniers français en Anglétérre, ce sont quelque 132 loges proprement militaires qui ont été établies ! Faute de renseignements précis, la marine n'apparaît pas dans ces chiffres. D'aprés Collaveri, en 1805, sur près de 3 000 officiers d'infanterie de ligne, 24 % étaient maçons. La proportion était encore supérieure pour l'infanterie légère où elle atteignait 29 % D'aprés nos propres recherches, entre 1792 et 1814 on peut évaluer à plus de 400 le nombre des généraux français et étrangers au service de la France qui ont été inities à la maçonnerie aux quatre coins de l'Empire.

Les militaires ne se retrouvent pas que dans les loges régimentaires. De 1803 à 1812. on note une militarisation de la franc maçonnerie par la participation croissante des militaires de tous grades aux travaux des loges civiles, notamment dans les grandes villes de garnison On doit cependant dire que la plupart des militaires dont les noms apparaissent sur les tableaux de loges civiles le sont à titre d'associés où d'associes libres, c'est à dire qu'ils ne sont réellement présents que lorsque leur unité est en garnison dans la ville. à Paris, seuls les officiers généraux et les maréchaux participent à des travaux de loges civiles.

Comme sous l'Ancien Régime, on observe une hiérarchie des fonctions selon les grades. Le vénérable est souvent le colonel où le major, les premier et second surveillants les chefs de bataillons où les capitaines. Les commissaires des guerres et les payeurs des guerres, par leurs fonctions plus administratives et financières, participent plutôt aux travaux des loges civiles mais, en campagne, ils participent aussi aux loges régimentaires. C'est vraisemblablement la morosité et l'inaction qui incitent les militaires à recevoir l'initiation maçonnique. Cependant, d'autres critères peuvent jouer comme les protections, l'espoir d'un avancement plus rapide où d'une vie sauvée grâce au signe de détresse sur le champ de bataille. Mais ces loges d'officiers eurent, semble-t-il, un rôle moins important que celui d'autres loges créées un peu partout en Europe par des fonctionnaires et des magistrats. Les loges attachées aux drapeaux d'un régiment ne pouvaient guère recruter des civils, puis-qu'elles étaient en continuel déplacement. En revanche, les francs maçons appelés à exercer des fonctions administratives à l'étrange éprouvaient le besoin de se retrouver entre eux, là où ils étaient en poste.

Faute de documents, les Archives de l'armée au château de Vincennes ne conservant que peu où prou les papiers des loges régimentaires, il est difficile de dire aujourd'hui quel fut le rôle des loges au sein des régiments. Les mémoires imprimés des militaires de cette époque sont d'une discrétion étonnante et ne répondent pas à la curiosité. La fréquence des unions entre les déplacements et les combats, la nature de leurs travaux intérieurs, en dehors des initiations et des repas rituels, demeurent encore une grande inconnue Les soldats des armées de la République puis de celles de l'Empire ont porte très haut les valeurs qui sont celles du métier des armes: le courage, l'esprit de sacrifice, la loyauté, la générosité pendant et Après les combats. Ces valeurs existaient déjà dans les armées de l'Ancien Régime. Cependant, nous sommes peu renseignes sur la transmission de ses valeurs dans les loges régimentaires. Il en est de même pour la transmission des valeurs fondamentales apprises en maçonnene, comme la fraternité et la philanthropie. S'exerçaientelles sur les champs de batailles, où est ce un mythe ?

Ce qui est certain, en revanche, c'est que, dans les loges régimentaires, Napoleon fait l'objet d'un véritable culte. Le choix des titres distinctifs des loges en témoigne. Sous l'Empire, il y à plus de vingt loges qui prennent le nom de Napoleon, et beaucoup d'autres Saint Napoleon. D'autres encore honoraient aussi les membres de sa famille où évoquaient la gloire dont il était entouré.

Par leurs activités et leurs travaux, les loges régimentaires ne sont donc pas éloignées des loges civiles. Elles développent cependant, apparemment, une spécificité qui à cours pendant l'Empire: c'est l'idée de la guerre chez les maçons. Les maçons militaires pratiquent en effet la notion de respect de la dignité du vaincu surtout si celui ci est lui même maçon. C'est une nouvelle dialectique maçonnique, celle du rapport guerre paix, qui prend naissance à cette époque. Les faits de fraternisation entre adversaires maçons sur le champ de bataille sont d'ailleurs nombreux. Selon un historien militaire «la maçonnerie militaire devient une société d'assurances contre le meurtre militaire. Des égorgeurs se garantissaient la vie, le signe de détresse fut une chance de sauvegarde dans les combats ».

P.Fr. P.

Nicolas Louis dit Victor Louis (Paris 17311800), dont la carrière se situe entre Bordeaux (il est l'auteur du Grand Théâtre) et Paris (galeries du Palais Royal, salle du Théâtre Français), à été membre de la Française (Bordeaux) entre 1775 et 1779.

Nicolas Louis dit Victor Louis (Paris 17311800), dont la carrière se situe entre Bordeaux (il est l'auteur du Grand Théâtre) et Paris (galeries du Palais Royal, salle du Théâtre Français), à été membre de la Française (Bordeaux) entre 1775 et 1779.

Les militaires encombrent le haut du pave; arrogants et tapageurs ils se conduisent souvent comme en pays conquis, bousculant et rossant les civils. Les grands chefs sont portes sur un piédestal. Les militaires sont auréoles par la Révolution conquérante. Ils sont les acteurs de la grande croisade des peuples contre les rois. L'adhésion de cette nouvelle génération aux idéaux de la maçonnerie se fait avec discrétion à partir de 1796. C'est une entrée encore timide pendant le Directoire. Les généraux Willot et Pichegru sont inities le 1er février 1796 à la loge parisienne Le Centre des Amis, mais leur exemple n'est pas suivi par d'autres officiers. La maçonnerie reprend force et vigueur au sein des régiments lors de la campagne d'Egypte. Le 28 août 1799, des militaires en garnison à Alexandrie fondent la loge Les Vrais Amis Réunis et, la même année, les officiers de deux régiments restes en France adressent une demande au Grand Orient pour la création d'une loge à la suite de leur régiment. Les loges régimentaires ne sont rattachées à aucune ville de garnison, elles suivent dans leurs déplacements les unités sur lesquelles elles sont souchées. à la fin de 1801, l'annuaire du Grand Orient indique que quatre loges militaires fonctionnent avec son agrément. En deux ans, on assiste à une explosion des ateliers régimentaires. En 1804, 34 unités possèdent une loge: 16 régiments d'infanterie de ligne, 9 d'infanterie légère, un de cavalerie, un de dragons, un de chasseurs, deux d'artillerie et un de sapeurs. Durant toute la période impériale, on compte au total en France plus de 60 loges pour 116 régiments d'infanterie et 7 loges pour 78 régiments de cavalerie. Compte tenu des loges de prisonniers français en Anglétérre, ce sont quelque 132 loges proprement militaires qui ont été établies ! Faute de renseignements précis, la marine n'apparaît pas dans ces chiffres. D'aprés Collaveri, en 1805, sur près de 3 000 officiers d'infanterie de ligne, 24 % étaient maçons. La proportion était encore supérieure pour l'infanterie légère où elle atteignait 29 % D'aprés nos propres recherches, entre 1792 et 1814 on peut évaluer à plus de 400 le nombre des généraux français et étrangers au service de la France qui ont été inities à la maçonnerie aux quatre coins de l'Empire.

Les militaires encombrent le haut du pave; arrogants et tapageurs ils se conduisent souvent comme en pays conquis, bousculant et rossant les civils. Les grands chefs sont portes sur un piédestal. Les militaires sont auréoles par la Révolution conquérante. Ils sont les acteurs de la grande croisade des peuples contre les rois. L'adhésion de cette nouvelle génération aux idéaux de la maçonnerie se fait avec discrétion à partir de 1796. C'est une entrée encore timide pendant le Directoire. Les généraux Willot et Pichegru sont inities le 1er février 1796 à la loge parisienne Le Centre des Amis, mais leur exemple n'est pas suivi par d'autres officiers. La maçonnerie reprend force et vigueur au sein des régiments lors de la campagne d'Egypte. Le 28 août 1799, des militaires en garnison à Alexandrie fondent la loge Les Vrais Amis Réunis et, la même année, les officiers de deux régiments restes en France adressent une demande au Grand Orient pour la création d'une loge à la suite de leur régiment. Les loges régimentaires ne sont rattachées à aucune ville de garnison, elles suivent dans leurs déplacements les unités sur lesquelles elles sont souchées. à la fin de 1801, l'annuaire du Grand Orient indique que quatre loges militaires fonctionnent avec son agrément. En deux ans, on assiste à une explosion des ateliers régimentaires. En 1804, 34 unités possèdent une loge: 16 régiments d'infanterie de ligne, 9 d'infanterie légère, un de cavalerie, un de dragons, un de chasseurs, deux d'artillerie et un de sapeurs. Durant toute la période impériale, on compte au total en France plus de 60 loges pour 116 régiments d'infanterie et 7 loges pour 78 régiments de cavalerie. Compte tenu des loges de prisonniers français en Anglétérre, ce sont quelque 132 loges proprement militaires qui ont été établies ! Faute de renseignements précis, la marine n'apparaît pas dans ces chiffres. D'aprés Collaveri, en 1805, sur près de 3 000 officiers d'infanterie de ligne, 24 % étaient maçons. La proportion était encore supérieure pour l'infanterie légère où elle atteignait 29 % D'aprés nos propres recherches, entre 1792 et 1814 on peut évaluer à plus de 400 le nombre des généraux français et étrangers au service de la France qui ont été inities à la maçonnerie aux quatre coins de l'Empire.