NIVEAU

NOBLES JEUX DE L'ARC

NOBLESSE

NOIRS

NOMBRES

NOUVEAU PEUPLE ÉCLAIRÉ (Le)

NIVEAU

Le niveau est un outil très ancien, de meme que le (la) perpendiculaire* ou fil à plomb. Instrument servant à reconnaître l'horizontalité d'un plan, il est également muni du fil à plomb ou perpendiculaire, qui sert à vérifier la verticalité d'un mur.

Le niveau est un outil très ancien, de meme que le (la) perpendiculaire* ou fil à plomb. Instrument servant à reconnaître l'horizontalité d'un plan, il est également muni du fil à plomb ou perpendiculaire, qui sert à vérifier la verticalité d'un mur.

Les charpentiers, les maçons et les autres artisans de I Antiquité se servaient de ces instruments, et ces outils sont, pour la plupart, déjà présents dans les Écritures et dans le monde antique. C'est ainsi que les maçons égyptiens semblent avoir utilisé un niveau ayant la forme de la lettre A avec un fil à plomb court suspendu à la pointe. Quand ce dernier coïncidait avec une marque au centre de la barre transversale cela indiquait que la surface sur laquelle il se trouvait était horizontale.

L'exposition Ramsés le Grand (Paris, 1976) a montré des outils utilisés par un artisan égyptien.

On pouvait y voir un niveau fait de bois dont les deux montants forment un angle droit avec une barre transversale qui les relie entre eux; tandis qu'un fil à plomb partant du sommet de l'angle droit permet de se rendre compte, suivant les encoches ou repères tracés sur la barre transversale si la surface est bien horizontale.

Dans la Bible*, les outils des maçons sont représentés, soit avec leur finalité propre, qui est l'usage que l'on en fait en tant qu'instruments d'architecture, soit avec un sens figuré ---- ils servent de support imagé à l'explication d'une règle ou sentence que le prophète a employée, en se faisant l`interprète de l'Éternel.

C'est ainsi que le niveau (mishqeleth ou mishqoleth en hébreu) est mentionné en Isaïe 28, 17, l'Éternel exprime sa colère à propos de Jérusalem* et de ses chefs et dit: « Je ferai du droit le cordeau et de la justice le niveau. »

Le Moyen Âge a, semble-t-il, plutôt utilisé des niveaux en forme de T renversé le peson étant suspendu à un fil qui part du haut de la règle verticale.

C'est du moins ce qui ressort des miniatures médiévales ou des vitraux des cathédrales qui représentent des maçons sur le chantier.

Ces niveaux sont du type chorobate par opposition aux premiers de type archipendulaire.

Philibert Delorme (1510 1570), dans son Traité d'architecture, traite du niveau en ces termes: « Les ouvriers usent aussi d'un niveau, pour justifier et niveler les pierres lesquelles ils mettent en œuvre, et se fait ledit niveau d'un plomb réglé, et aussi d'un plomb avec une ligne ou filet bien délié, lequel on pend tant bas que l'on veut comme de toute la hauteur de l'œuvre s'il est de besoin, pour connaître si la besogne est faite perpendiculairement, c'est-à-dire droitement et à plomb, ou bien si elle se renverse et jette au dedans ou dehors. »

Si le niveau est l'emblème de l'égalité il figure souvent l'égalité des hommes devant la mort. Il est présent sur des tombes du début de l'ère chrétienne, gravé avec d'autres outils d'architectes*, et en particulier sur cette curieuse mosaïque provenant de la maison du collège des architectes à Pompéi, dite aussi Maison des maçons, et actuellement conservée au Musée de Naples (cf. p. 193).

En franc-maçonnerie*, nous trouvons des références faites au niveau dans les anciens catéchismes* maçonniques anglais (The Early Masonic Catechisms), notamment dans A Mason Examination (172 7) . Ill en va de même dans le manuscrit Wilkinson (1727), à propos des bijoux* mobiles de la loge*, et dans la Masonry Dissected (1730) de Samuel Prichard.

Le niveau est l'attribut du premier surveillant, qui veille sur la colonne* du midi. où siègent les compagnons*. Les rituels s'accordent sur un certain nombre de références communes. Le Rite Français* nous dit que « le niveau sert à placer les pierres horizontalement à côté les unes des autres » et, qu'au sens moral, « le niveau indique qu'il doit régner une parfaite égalité entre tous les maçons ». Il est donc l'emblème de l'égalité des frères en loge. Le Rite Émulation* décrit le niveau comme servant aux maçons opératifs* à« établir les surfaces planes » et à vérifier les horizontales tandis que sur un plan moral, il « symbolise l'Égalité ».

J.-Fr. B.

NOBLES JEUX DE L'ARC

Souvent présenté comme l'archétype d'une sociabilité traditionnelle moribonde, victime d'une « décadence folklorique » incapable de répondre aux aspirations des élites à une sociabilité renouvelée, le Noble Jeu de l'arc paraît aux antipodes d'une loge* maçonnique si on conçoit celle ci comme une structure «à l'origine de la sociabilité démocratique » (Ran Halévy) qui se serait laïcisée, affranchie de la tutelle des corps et des communautés, développée en marge de la sociabilité des académies* et des confréries*, pour mieux transcender la sphère du particulier et du local et prétendre embrasser l'universel. Pourtant, ces Nobles Jeux de l'Arc, de l'Arquebuse et de l'Arbalète dont les membres honorent saint Sébastien, sainte Barbe et saint Georges et revendiquent le souvenir des milices urbaines médiévales et l'héritage du code d'honneur chevaleresque tout en acquérant une solide réputation de bons vivants, ont parfaitement conscience des bouleversements opérés dans le champ de la sociabilité d'Ancien Régime et de leur nécessaire adaptation. Mieux, ils entament un fructueux et singulier dialogue avec les francs-maçons. Doubles appartenances, fondations de loges par les Nobles Jeux, animation des Jeux par les ateliers, influences mutuelles pour les rituels révèlent une période d'intenses transferts de sociabilité, de transition, plus que de rupture.

En 1784, à Clermont-Ferrand, Saint-Maurice, la plus importante loge de l'orient adopte les Statuts et règlements particuliers pour le gouvernement de- la loge de Saint-Maurice et de la compagnie des chevaliers du Jeu de l'arc réunis et ne formant qu un même corps. À Dunkerque, les Chevaliers de l'Arbalète sollicitent du Grand Orient* la régularisation de leurs travaux maçonniques et la constitution d'une loge de Saint-Georges en 1786. Mieux encore, à Paris, plus de 60 % des Chevaliers de l'Arc connus-dont le duc de Montmorency-Luxembourg* est le colonel- ont reçu la lumière. 80 % d'entre eux ont appartenu à la même loge Saint-Julien de la Tranquillité. Il est certain que l'existence de rituels initiatiques au sein des Nobles Jeux, leur caractère chevaleresque, chrétien, voire mystique, ont permis de nombreux rapprochements avec la maçonnerie des hauts grades*, comme le secrétaire du Noble Jeu parisien le reconnaît. Plusieurs sont attestés en Picardie, en Bourgogne, tandis qu 'à Port-Louis, le Noble Jeu dont plusieurs membres travaillent individuellement la pierre brute, se transforme en un ésotérique Ordre du Serpent d'Or.

P.-Y. B.

NOBLESSE

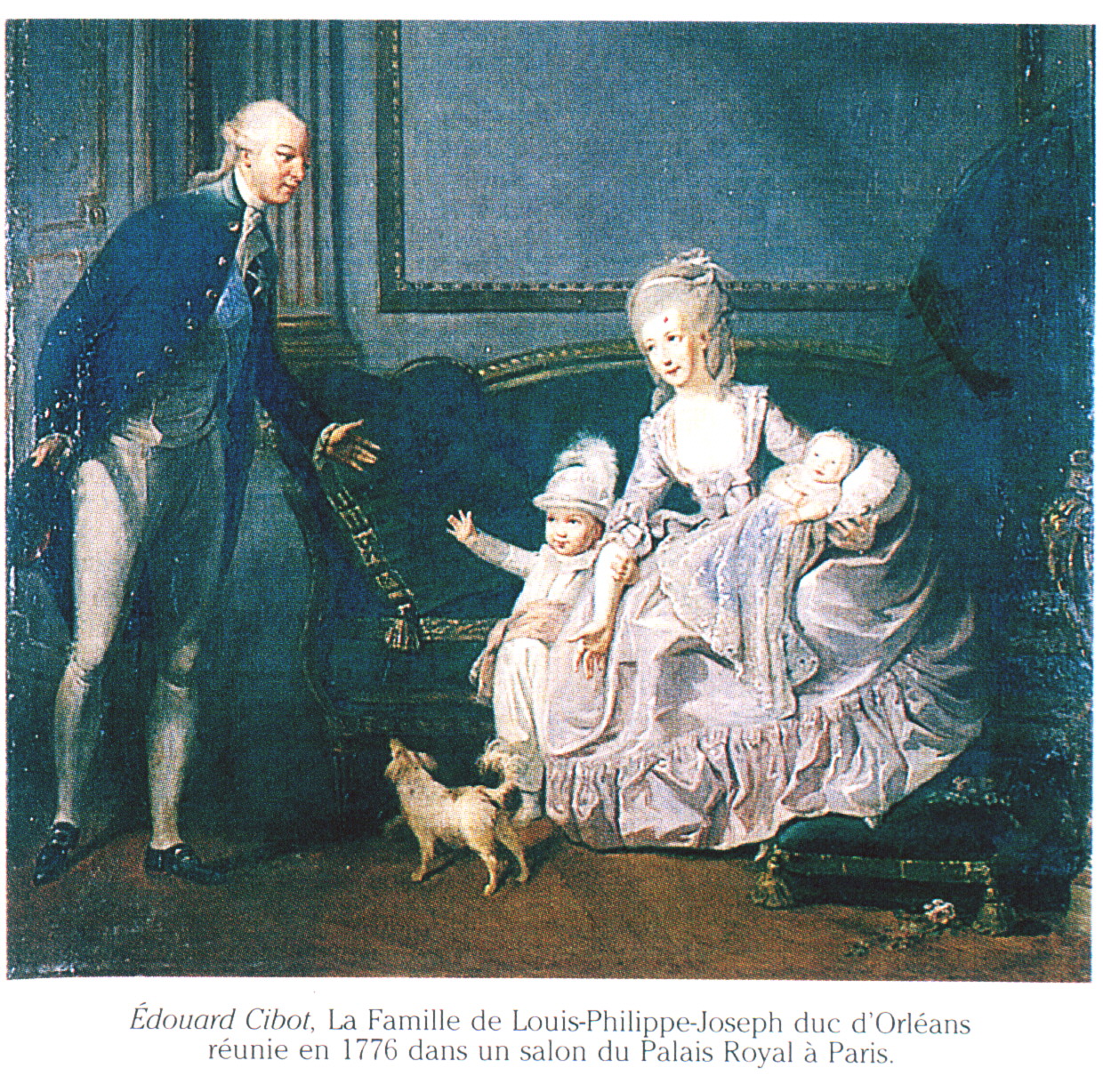

Dès ses premiers pas, la franc-maçonnerie* fut investie par la no blesse.

Dès ses premiers pas, la franc-maçonnerie* fut investie par la no blesse.

En 1721, la maçonnerie anglaise inaugure ainsi la tradition d'une Grande Maîtrise nobiliaire, ininterrompue à ce jour. Quant à la voisine écossaise, elle confie les rênes de la Grande Loge d' Écosse* à un noble de haut rang (William Saint-Clair of Roslin). Implantée sur le continent, la maçonnerie est l'objet du même tropisme nobiliaire.

Dans les États allemands, on observe la forte attraction exercée par la Stricte Observance Templière* sur la noblesse, tandis qu'en France, on remarque le succès de la mode venue d'outre-Manche dans les cercles aristocratiques de la cour ou le choix très sélectif des premiers Grands Maîtres de la Grande Loge*. La démocratisation institutionnelle liée à la naissance du Grand Orient de France* entraîne paradoxalement la prise en main des rênes de la nouvelle obédience* par l'aristocratie éclairée la plus haute.

Le duc de Chartres (Orléans*), le prince de Montmorency-Luxembourg* ou la figure originale de Bacon de la Chevalerie* en constituent les figures emblématiques. En province, dans certaines villes ou généralités, I'aristocratisation de la maçonnerie atteint 20 % de la population maçonnique (Caen, Metz ou Toulouse), voire 30 % (Brest et Besançon)... sans compter les orients mineurs où les loges nobiliaires ont pratiqué l'exclusivisme social. La cohorte est donc impressionnante, et de ce constat deux questions émergent. La maçonnerie est. elle par essence vouée à capter la noblesse ? et celle-ci, la présence du duc de Chartres ou de La Fayette* y invite, témoigne-t-elle d'une sensibilité originale ?

À la première, on doit répondre, malgré la descente sociale du fait maçonnique dans les années 1780, par l'affirmative. Dans un milieu culturel marqué par la croyance en la supériorité des valeurs aristocratiques, la franc-maçonnerie ne fait que reproduire les comportements des anciennes structures de sociabilité urbaines notamment quand celles-ci décident de privilégier le caractère spéculatif dans leurs activités.

En attribuant la Grande Maîtrise aux Siriclair la maçonnerie écossaise ne fait ainsi que reproduire l'attitude de la confrérie* à laquelle ses origines la rattachent. Présence d'une personnalité prestigieuse capacité à intégrer tout ce que la société d'Ancien Régime compte d'influent sont par ailleurs les garanties nécessaires destinées à atténuer les craintes avivées auprès des pouvoirs de police par le développement d'une société fondée sur le principe du secret* et la pratique de la tolérance religieuse.

Ramsay* voulait « aristocratiser l'Ordre » pour tenter de se concilier le pouvoir en place. Dans cette perspective, le socle idéologique constitué par la maçonnerie des hauts grades* va constituer le cadre idéal d'épanouissement pour la sensibilité nobiliaire. En effet, l'analyse sociologique de la pratique des grades écossais* montre que les ordres privilégiés y accèdent dans des proportions bien plus importantes, et cela donne le goût à ceux qui en sont « proches » de « mimer en vase clos un univers où s'épanouirait sans contrainte la volonté de puissance et d' ascension sociale » (G. Chaussinand-Nogaret).

A Paris, la sociabilité pratiquée par Les Amis Réunis* le montre et, en province les propos tenus par les maçons placés à la tête des chapitres* locaux, après la fondation du Grand Chapitre Général* sont sans équivoque: « Nous [les écossais] avons toujours pensé que l'ordre maçonnique était composé en trois classes, que les premiers grades étaient destinés pour n'être distribués qu'à la multitude des maçons que les grades suivants, jusques et y compris le chevalier d'Orient, étaient conférés aux personnes de choix et les derniers destinés à parvenir à ceux de l'élite.»

Ainsi s'exprime le Rouennais Midy d'Andé.

La seconde question soulève le problème plus complexe de la détermination d'une sensibilité philosophique spécifique dans le contexte de la crise politique de l'Ancien Régime. La noblesse initiée, malgré les apparences que peut donner une certaine surreprésentation des libéraux dans la noblesse parisienne ou parmi les milieux acquis à la cause des Insurgents, ne présente pas de caractères vraiment originaux, Militaires et rentiers y occupent la place prédominante (75 % en province et, à Paris même, 66 %) et la noblesse active, si on excepte les financiers* (Les Amis Réunis), est assez faiblement représentée. En général, la noblesse maçonnique reflète la composition de la noblesse profane. Dans ce contexte face aux enjeux politiques et aux choix proposés par la Révolution*, dominent à la fois l'absence de comportement d'ensemble et le conformisme général des positions adoptées. La galerie des 79 portraits dressée par Pierre Lamarque à l'occasion des États Généraux annonce les faits: le second ordre du royaume se divise... mais, avec 21 libéraux seulement, en deux groupes bien inégaux. L'attitude de la noblesse maçonnique provinciale durant` l'été 1789, annoncée dès la Fronde parlementaire est comparable: à Rouen, elle refuse majoritairement l'égalité devant l'impôt et calque intégralement son comportement sur celui de la noblesse profane. La figure de La Fayette ne doit; pas faire oublier que, derrière elle, se' trouvent celle d'un Premier Surveillant du Grand Orient de France Montmorency-Luxembourg, qui émigre, ou encore celle d'un frère de base qui, comme Lambert de Frondeville, après avoir été député de l'ordre de la noblesse rouennaise et avoir refusé en bloc toutes les réformes, est connu pour, étant présent à la cour, avoir conseillé à Louis XVI lors des célèbres journées des 5 et 6 octobre 1789 de faire tonner le canon au lieu de revêtir le bonnet phrygien. Face aux réalités révolutionnaires, l'égalité mythique prônée en loge exerça une bien faible influence sur les Initiés.

E. S.

NOIRS

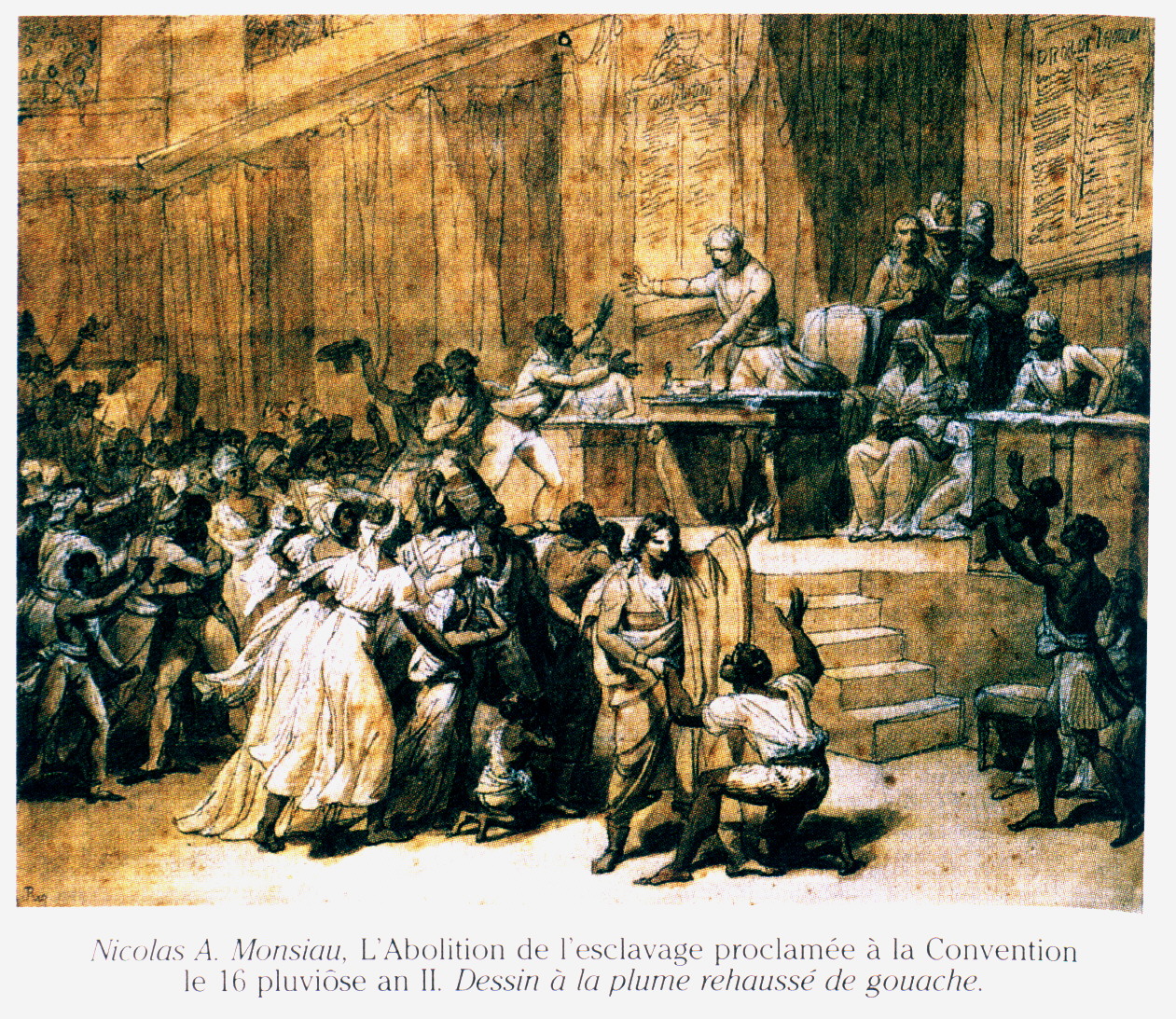

Les pratiques discriminatoires à l'encontre des Juifs* observées dans les loges* du XVIIIe siècle-à la notable exception des ateliers britanniques et hollandais-trouvent leur pendant colonial dans l'obsession des Blancs à maintenir les hommes de couleur à bonne distance. La thèse du polygénisme, selon laquelle les différences entre Blancs et « Nègres » sont à ce point accusées qu'ils ne sauraient appartenir à la même espèce, est alors dominante. Si le Nègre n'est pas maintenu à distance c'est la civilisation tout entière qui se trouve menacée par la sauvagerie. Les colons se considèrent donc investis d'une mission. Si la métropole, qui ne court pas elle-même de danger réel, fait preuve d'un certain laxisme, la société coloniale ne peut se permettre la moindre faiblesse, sinon elle risque d'être submergée.

Les pratiques discriminatoires à l'encontre des Juifs* observées dans les loges* du XVIIIe siècle-à la notable exception des ateliers britanniques et hollandais-trouvent leur pendant colonial dans l'obsession des Blancs à maintenir les hommes de couleur à bonne distance. La thèse du polygénisme, selon laquelle les différences entre Blancs et « Nègres » sont à ce point accusées qu'ils ne sauraient appartenir à la même espèce, est alors dominante. Si le Nègre n'est pas maintenu à distance c'est la civilisation tout entière qui se trouve menacée par la sauvagerie. Les colons se considèrent donc investis d'une mission. Si la métropole, qui ne court pas elle-même de danger réel, fait preuve d'un certain laxisme, la société coloniale ne peut se permettre la moindre faiblesse, sinon elle risque d'être submergée.

Dans un tel contexte social et psychologique la loge maçonnique occupe une position stratégique. En effet, la sociabilité maçonnique, qui a connu une incomparable expansion dans les colonies*, donne naissance à une communauté de pairs mus par des sentiments de fraternité et de concorde. Si les loges s'ouvrent aux hommes de couleur, elles risquent de donner le signal de la dislocation du système colonial. En revanche, en se posant en piliers de l'ordre colonial en renforçant les liens existant entre Blancs, elles peuvent obtenir reconnaissance* et estime de la part de cette même société coloniale ainsi que des représentants locaux du pouvoir. Elles feront la preuve de ce que la franc-maçonnerie*, loin de saper les bases de la société d'Ancien Régime, en sa version coloniale, préserve au contraire les rapports d'autorité.

Dans cette obsession du maintien à distance les mulâtres les sang-mêlé-pourtant blancs à hauteur des 31/32e selon le « Code noir »...-incarnent le risque de dissolution de la communauté blanche et capitalisent les peurs. Significative ment, lorsqu'une loge veut disqualifier un atelier rival, elle s'empresse de dénoncer les « mésalliances » de certains de ses membres en l'espèce l'union avec une femme de couleur de la même manière que les loges continentales stigmatisent l'ouverture des temples* concurrents à la lie de la société locale. Le frère Lamarque, officier du Grand Orient de France*, conseille d'ailleurs de « veiller strictement sur l'admission de frères qui seraient convaincus de mariage de sang-mêlé ". On observe la même intransigeance dans les territoires de l'océan Indien*. A moins de les bannir du temple, c'est toute la communauté des frères qui se rendrait complice de leur faute et se discréditerait aux yeux des profanes.

Les francs-maçons de la métropole n'ont pas vécu avec la même intensité la confrontation quotidienne avec l'altérité ethnique et le souci permanent de maintenir une distance irréductible entre l'autre et soi afin de préserver son identité. Les tensions se manifestent dans les rapports sociaux, économiques, religieux... C'est sans doute une clef pour appréhender le sentiment des francs-maçons coloniaux d'être souvent incompris par les officiers de l'obédience* parisienne, et l'amertume qui en résulte. Le Grand Orient* indique à une loge qui s'interroge sur la réponse àdonner à deux sang-mêlé candidats à l'initiation*, qu'aucun règlement ne les exclut de droit de la chaîne d'union et que d'autre part, l'esclavage n'existe pas en métropole. Et d'ajouter: « Quand la maçonnerie n'aurait que le seul avantage de rapprocher l'homme de son semblable, sous cet aspect elle serait la société la plus désirable et la plus digne d'être recherchée.»

L'atmosphère d'ouverture à l'autre qui gagne les cénacles parisiens éclairés à la fin de l'Ancien Régime, et prépare l' engagement philanthropique et politique de leurs membres les plus émancipés en faveur des Noirs et plus largement de la liberté a manifestement influencé les cadres dirigeants de la franc-maçonnerie parisienne. Le cas de la Société des Amis des Noirs* est révélateur mais le chemin qui ouvrira aux Noirs les portes du temple de la fraternité est encore long. Lorsqu'au XIXe siècle les pressions des abolitionnistes deviennent plus fortes, et que le Grand Orient s'apprête à reconnaître la première loge formée d'hommes de couleur libres, Les Emules d'Hiram, la loge antillaise La Paix lui répond que « le temps n'est pas encore venu pour la classe de couleur d'avoir le droit de créer un temple "... Audelà de la différence prévisible d'appréciation ce désaccord renvoie à une question philosophique à la fois au cœur et à l'origine du projet maçonnique: le temple maçonnique est-il le lieu privilégié où une alchimie peut s'opérer qui transcende les différences sans les nier ? Les débats qui ont agité en Afrique du Sud les loges blanches à majorité afrikaans après l'abolition de l'apartheid, tout comme les relations conflictuelles entre la maçonnerie noire américaine de Prince Hall, et la plupart des obédiences dites régulières attestent malgré l'évidente décrispation de ces dernières années, de l'actualité de cet enjeu.

P.-Y. B.

NOMBRES

« Mais tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. » Le passage, souvent cité, a légitimé des spéculations numérales millénaires illustrés par une surabondance de textes des Écritures et de concentres tant juifs, que chrétiens ou musulmans: les jours de la création, les dénombrements de générations ou de peuples, les âges, les mesures des édifices tout invitait à trouver sens dans le. nombre d'autant plus que l'équivalence numérale des lettres était une pratique fondamentale de la pensée juive. Les francs-maçons les reprirent à leur compte à la suite des compagnonnages* médiévaux et des kabbalistes chrétiens de la Renaissance qui répartissaient les lettres de l'alphabet latin en neuf cases. Cependant celles ci n'étaient pas fondées sur l'abstraction arithmétique mais sur la géométrie couronnant les arts libéraux comme cinquième ou sixième science et disputant la prééminence à la musique (voir Boèce [480-525] reprenant saint Augustin [354430] sur les nombres et la musique) La géométrie ,( spirituelle » donnait l'art des tracés à partir du point primordial qui permettait la répétition de l'acte créateur divin; ainsi la loge réalisait le modèle terrestre du Temple* de Salomon comme celui ci figurait symboliquement le corps de l'homme. Le Christ avait parlé de son corps en disant: « Détnuisez ce temple je le relèverai en trois jours » (Jean 2, 19). À côté des sources bibliques les néo pythagoriciens avaient développé une vision du monde très voisine, qui assimilait l'unité arithmétique et le point géométrique et d'où étaient tirées toutes figures: celle de la tétracktys, somme des quatre premiers nombres et représentée par un triangle* nourrira les constructions symboliques synthétiques de la maçonnerie depuis ses origines à nos jours.

L'arithmologie des maçons insiste sur la fonction créatrice des trois premiers nombres. Ce sont « trois coups distincts » (The Three Distinct Knocks, 1760) qui ouvrent la loge*, et l'instruction de l'apprenti* dans ce même texte contient la demande: « Combien font une loge ? -Trois, cinq, sept ou onze. » Trois, parce que (( trois grands maçons ont été employés à la construction du monde et aussi à ce noble ouvrage d'architecture qu'est l'homme... " Voilà pourquoi trois bâtirent également le Temple de Salomon, mais trois coups ont aussi abattu le maître Hiram* devant la porte du même temple. Cinq correspond aux sens et aux branches de l'étoile le pentagramme qui représente la maçonnerie dans son ensemble; les sept sciences libraires et les onze patriarches et les onze apôtres (après le départ de Judas) fournissent les clefs suivantes. Les nombres de coups ou batteries* des voyages symboliques à l'occasion d'une élévation de grade, les indications de mesures variant selon les degrés, répondent aux descriptions bibliques du temple dans I Rois 6 et 7, donnant longueurs et largeurs de l'édifice taille des colonnes* ou celles de la Jérusalem* céleste dans Apocalypse 21, 15-21, réalisées par l'Ange à l'aide de son roseau, « selon la mesure ordinaire ». L'instruction du grade* de maître* au Rite Écossais Ancien et Accepté* reprend ces mesures dans la description du tombeau d'Hiram d'où sortira le nouveau maître (( relevé par les cinq points parfaits de la maîtrise " en correspondance avec des « centres » du corps humain: pied, genou, sein, épaule, bouche (contre l'oreille du récipiendaire). Les secrets* du métier sont dits conservés selon Samuel Prichard dans «une boîte en os » appelée la bouche et fermée par « une clef d'ivoire» qui n'est pas posée mais pendue (la langue): « Par quoi estelle pendue ?-Par un câble de neuf pouces ou une boucle... » (Masonry Dissected, 1730).

Des spéculations comparables sous-tendent les interprétations du nombre de carrés composant le « pavé mosaïque* ,> ou celles du nom, bre de grades comme les 33 du Rite Écossais Ancien et Accepté.

J.-P. L.

NOUVEAU PEUPLE ÉCLAIRÉ (Le)br><

Le Nouveau Peuple Éclairé est le quatrième atelier créé à Marseille entre 1782 et 1789 à la demande de régularisation de la Grande Loge Provinciale de Provence, un organisme maçonnique régional fondé en 1784 pour coordonner l'activité des ateliers dépendant du Grand Orient*. Il est constitué le 24 mars 1789 à la veille de la tourmente révolutionnaire. En septembre 1788, les ateliers marseillais consentent facilement à la fondation d'une nouvelle loge dans leur orient car le Grand Orient est confronté à la concurrence de la Loge Mère Écossaise*, née en 1751.

La titulature* choisie fait référence à des valeurs élitistes fort prisées en maçonnerie: le patronyme vise l'élite éclairée par les Lumières*. Les frères seront « père protecteur » envers les « enfants », les profanes restés dans les ténèbres et qu'il conviendrait d'éduquer avec force et vigueur 11 s agit de former des hommes régénéréS, libérés des préjugés et des entraves de la société d Ancien Régime: la titulature est donc en phase avec l'idéologie de la partie supérieure du Tiers État et le miroir d'une pensée aspirant à la libération des forces sociales entravées par le privilège.

Le Nouveau Peuple Éclaire concentre l'oligarchie mercantile: deux tiers des 48 frères de la loge appartiennent au monde du négoce marseillais. L'initiation* maçonnique permet à ces négociants, souvent protestants*, une intégration sociale reconnue. L'affiliation à l'Ordre* est un moyen exemplaire pour reconquérir une dignité perdue dans le monde profane. Ainsi, les grandes familles du négoce marseillais sont bien représentées dans l'atelier (les Clary, les Hugues, les Sraforello, les Napollon...). Ce sont là les représentants d'une oligarchie aux activités polyvalentes.

Une part non négligeable de nobles maçonne aussi dans la loge: près du quart des affiliés appartiennent au second ordre. Parmi eux, citons le vénérable* en chaire, Veilla des Ambiez. Né à Marseille en 1753, cet officier de marine a été initié en 1782 et, avant de participer à l'aventure du Nouseau Peuple Éclairé il a participé en 1784 à l'installation d'une loge toulonnaise (La Nouvelle Harmonie). On trouve aussi le marquis de la Fare et le comte de Clermont. Le premier, Charles Joseph Marie marquis de la Fare est né dans la capitale provençale en 1758.

Lieutenant de vaisseau, il est le premier consul d'Aix-en-Provence à la veille de la Révolution* il prend des positions politiques très réactionnaires lors des sessions des États de Provence. Cela lui vaut l'hostilité générale du mouvement populaire aixois. Opposé à tout projet de réforme sociale, il émigre, puis appartient à un réseau contre révolutionnaire avant de s'installer en Angleterre. Parmi les membres du Nouveau Peuple Éclaire, les autochtones sont fort majoritaires. Ce sont des hommes jeunes, porteurs de hauts grades* même si les maçons de l'atelier sont des initiés de fraîche date. L' existence de cette loge a été très brève, la dernière trace de correspondance avec le Grand Orient étant datée du 22 août 1790 car les frères ont été happés par le grand remue ménage révolutionnaire.

Le caractère éminemment élitiste de la loge permet de comprendre l'itinéraire de certains frères qui, comme le ci-devant marquis de la Fare, ne pouvaient assimiler la dérive démocratique de la Révolution. En dépit de sa date de fondation tardive cette loge marseillaise doit être considérée comme le creuset des élites socio-économiques, à l'image de la senior pars de la maçonnerie à la fin du XVIIIe siècle. Elle annonce le legs idéologique et sociologique d'une sociabilité du passé qui, sauf à être subvertie, se caractérise par son inadaptation envers la « culture révolutionnaire ».

M. 1.