MASSACHUSETTS

MASSÉNA

MASSOL

MATHÉUS

MAZZINI

MERCURE

MÈRE LOGE

MESMER

MESMÉRISME

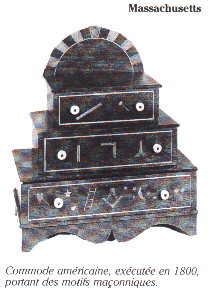

MASSACHUSETTS

Le Massachusetts est le berceau de la franc-maçonnerie* aux États-Unis*. Même si des loges* ont existé de

façon sporadique dans d'autres colonies, les premières archives américaines sont celles de la Grande Loge St.

John, connue au départ sous l'appellation de Grande Loge Provinciale dont la direction fut confiée par la

Grande Loge d'Angletere au Grand Maître Provincial Henry Price*, le 30 juillet 1733. Tout au long du XVIIIe

siècle, l'histoire de la francmaçonnerie du Massachusetts est celle de la Grande Loge St. John et de la Grande

Loge du Massachusetts, issue de la loge St Andrews. St Andrews, qui avait reçu sa charte de la Grande Loge

d'Écosse* en 1759, sollicita la création d'une Grande Loge en 1769, la Provincial Grand Lodge of

Massachusetts au départ également placée sous l'égide de la Grande Loge d'Écosse. Elle décida d'être autonome

en 1778 et prit l'appellation de Massachusetts Independent Grand Lodge. La Grand Lodge St. John, particulière-

ment prospère de 1733 à 1778, créa alors 43 loges. Elle ne créa qu'une seule loge de 1778 à 1780, puis de 1780

à 1790 aucune, En 1792 elle accepta volontiers la prOposition d' union que lui fit la Grande Loge du

Massachusetts. Désormais on ne parlerait plus que de la Grande Loge du Massachusetts.

Le Massachusetts est le berceau de la franc-maçonnerie* aux États-Unis*. Même si des loges* ont existé de

façon sporadique dans d'autres colonies, les premières archives américaines sont celles de la Grande Loge St.

John, connue au départ sous l'appellation de Grande Loge Provinciale dont la direction fut confiée par la

Grande Loge d'Angletere au Grand Maître Provincial Henry Price*, le 30 juillet 1733. Tout au long du XVIIIe

siècle, l'histoire de la francmaçonnerie du Massachusetts est celle de la Grande Loge St. John et de la Grande

Loge du Massachusetts, issue de la loge St Andrews. St Andrews, qui avait reçu sa charte de la Grande Loge

d'Écosse* en 1759, sollicita la création d'une Grande Loge en 1769, la Provincial Grand Lodge of

Massachusetts au départ également placée sous l'égide de la Grande Loge d'Écosse. Elle décida d'être autonome

en 1778 et prit l'appellation de Massachusetts Independent Grand Lodge. La Grand Lodge St. John, particulière-

ment prospère de 1733 à 1778, créa alors 43 loges. Elle ne créa qu'une seule loge de 1778 à 1780, puis de 1780

à 1790 aucune, En 1792 elle accepta volontiers la prOposition d' union que lui fit la Grande Loge du

Massachusetts. Désormais on ne parlerait plus que de la Grande Loge du Massachusetts.

Ce ne sont pas seulement des différences de rituel qui semblent avoir opposé ces deux Grandes Loges jusqu'à la

fin du XVIIIe siècle mais également des différences idéologiques. En effet, de manière paradoxale alors que la

Grande Loge du Massachusetts comptait un grand nombre de patriotes parmi ses membres (en particulier ses

Grands Maîtres Joseph Warren et Paul Revere*), la Grand Lodge St. John s'était dotée d'un Grand Maître

loyaliste, John Rowe. La Grande Loge du Massachusetts la plus patriote, est sortie grandie de la Révolution

américaine* alors que la Grand Lodge St John vit ses effectifs baisser régulièrement après 1778. L'essor de la

Grande Loge du Massachusetts semble même avoir posé quelques problèmes à ses Grands Officiers, qui durent

multiplier les inspections des loges afin que celles-ci s'acquittent de leurs capitations.

Même si la Grande Loge du Massachusetts connaît un franc succès, elle est mal assurée dans ses premiers pas en

tant que Grande Loge indépendante, St Andrews faisant tout pour la culpabiliser. En 1782, celle-ci, sans laquelle

la Grande Loge du Massachusetts n'aurait pas vu le jour, déclara son intention de rester affiliée à la Grande Loge

d'Écosse. Ses membres obtinrent une double affiliation mais en 1784 ils furent sommés de choisir entre l'Écosse

et le Massachusetts, ce qui provoqua une scission. La loge St. Andrews se démarqua alors notablement de la

Grande Loge du Massachusetts qui était en train de devenir une institution respectable. Alors que celle ci

fustigeait les frères Shays pour avoir pris la tête d'une émeute de petits fermiers qui protestaient contre la

lourdeur des taxes prélevées par les riches négociants du Massachusetts et alors qu'elle refusait de reconnaître la

loge créée par Prince Hall* à Boston, la loge St Andrews apportait son soutien à la naissance d'une obédience

noire.

La loge St Andrews rejoignit finalement la Grande Loge du Massachusetts en 1809, exerça encore des pressions

pour que cette dernière autorise la création d'une nouvelle loge noire, Thistle Lodge, peu après la guerre de

Sécession, en 1871, mais en vain. Cependant elle initia Joshua B. Smith, un esclave émancipé ainsi que 7 autres

noirs, en 1867. Le fait est particulièrement notable lorsque l'on connaît la discrimination pratiquée par les

Grandes Loges américaines à l'égard de l'obédience* Prince Hall. A l'occasion de son bicentenaire, en 1956 la

loge St. Andrews réitérait son souhait de voir enfin la franc-maçonnerie noire reconnue à part entière.

La Grande Loge du Massachusetts avait beau avoir été la première Grande Loge à s'émanciper de la métropole,

elle n'avait pas craint de rejeter la franc-maçonnerie noire, de même que George Washington*, au moment où il

se battait pour l'indépendance des États-Unis n'avait eu aucun scrupule à l'égard des nombreux esclaves qui

travaillaient dans ses plantations.

C. R.

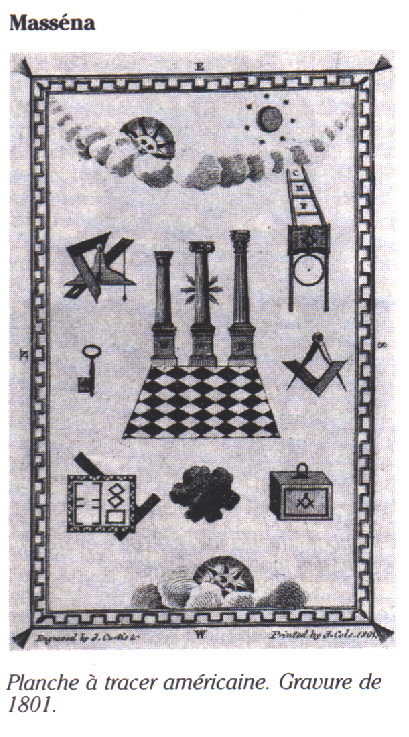

MASSÉNA

André (Nice, 1758-Paris 1817) Issu d'une famille de Levens ,André Masséna naît à Nice, alors dans les États de

Savoie-Piémont, le 6 mai 1758. Fils d'un négociant, Jules Masséna, et de Marguerite Fabre, le jeune André est

mousse sur un navire de commerce avant de s'engager à 17 ans dans le régiment français du Royal-ltalien. Le 3

août 1789 il quitte l'armée avec le grade d'adjudant obtenu en 1784. Il se retire à Antibes où il épouse Anne

Marie Rosalie Lamare (décédée en 1829), fille d'un chirurgien

Il a 31 ans et un passé maçonnique. Il avait été reçu apprenti* le 13 avril 1784 dans la loge* toulonnaise Les

Élèves de Minerve. Maître* depuis quelques semaines, il est élu maître des cérémonies le 9 juillet de la même

année. Le 19 septembre suivant, il participe à l'installation des Élèves de Mars et de Neptune. En 1785 Masséna

devient deuxième surveillant de sa loge mère* (tableau du 4 juin). Il est également reçu le 18 septembre 1785,

Chevalier Rose-Croix* au chapitre* toulonnais dit du Saint-Sépulcre de Jérusalem en Palestine. En 1787, il

devient vénérable* fondateur de la loge lia Parfaite Amitié sise à l'orient du Royal-ltalien constituée par le Grand

Orient* le 27 novembre 1787 pour prendre rang le 28 juin de la même année. Il tiendra le premier maillet jusqu'à

son retour à la vie civile.

À Antibes, il pratique dit on la contrebande. Son patriotisme révolutionnaire tôt affirmé et son passé militaire

expliquent son élection comme lieutenant-colonel du 2e bataillon des volontaires du Var. Sa connaissance du

pays est fort utile à l'armée française du général d'Anselme, chargée d'occuper en septembre 1792 le comté de

Nice. En récompense, le 22 août 1793, il est nommé général de brigade et, le 20 décembre courant, général de

division. En 1795, il est affecté à l'armée d'ltalie et placé l'année suivante sous les ordres de Bonaparte* Masséna

fait preuve de braVoure

physique et de qualités militaires notamment à la bataille de Rivoli (14 janvier 1797). Surnommé par Bonaparte

« l'enfant chéri de la Victoire», Masséna est nommé en 1798 commandant du corps d'occupation de Rome.

Il doit faire face à une mutinerie de ses propres troupes, exaspérées par ses rapines. Révoqué, Masséna devient

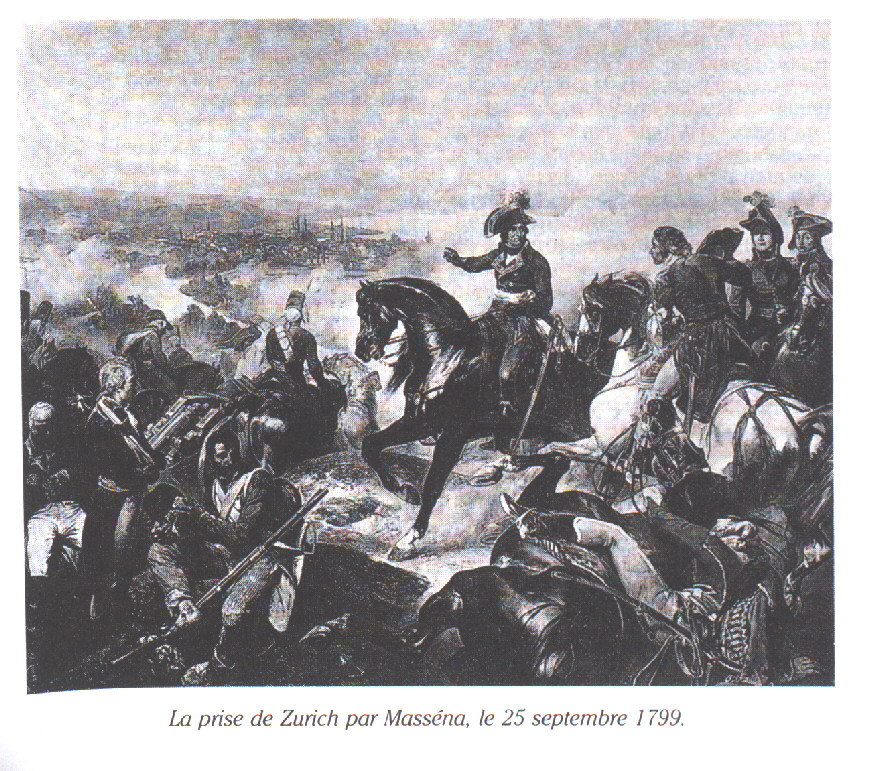

commandant de l'armée d'Helvétie (février 1799). Il est battu et se réfugie en Suisse. Le Directoire lui confie

cependant le commandement de l'armée d'Helvétie, du Danube et du Rhin (avril 1799). Il est plusieurs fois

vainqueur des Austro-Russes de Souvarov et de Korsakov. notamment à la bataille de Zurich (25-26 septembre

1799).

Brumaire lui fait perdre son commandement. mais l'année suivante le Premier Consul Bonaparte le nomme

commandant de l'armée d'ltalie. Arrivé à Gênes en février 1800, il organise la résistance face aux Autrichiens,

mais doit capituler le 4 juin 1800. Privé à nouveau de commandement, Masséna se retire à Rueil avec une

pension de 30 000 francs par an. Le nouveau régime le soupçonne de flirter avec l'opposition néojacobine. Ce-

pendant, en 1803, il est élu député de la Seine au Corps législatif ( jusqu'en 1807) et président à vie du collège

électoral des Alpes-Maritimes. Le 19 mai 1804, il fait partie de la première promotion des maréchaux de

l'Empire*

Sa relative mise à l'écart le laisse disponible pour jouer un rôle certain dans la renaissance et la réorganisation

des obédiences* françaises. Au printemps 1804, il est sollicité par Roëttiers de Montaleau* pour offrir la Grande

Maîtrise du Grand Orient de France à un des frères Bonaparte. En novembre 1804, Masséna est nommé Grand

Administrateur à la fois de la Grande Loge Générale Écossaise et du Grand Orient. Par la circulaire du 14

novembre 1804 Masséna devient Grand Représentant du Grand Maître. Il est également un des négociateurs du

Concordat du 3 décembre 1804 entre le Grand Orient de France et le Suprême Conseil dont il est membre. Sous

l'Empire, Masséna est membre de la très mondaine loge parisienne Sainte-Caroline et vénérable* d'honneur de

divers ateliers, notamment Les Frères Réunis à Paris, loge précédemment située à Saint-Domingue, La Parfaite

Amitié sise à Toulon, Les Vrais Amis Réunis à l'orient de Nice, et L'Étroite Union de Thouars (Deux Sèvres).

En 1805, l'empereur lui donne un nouveau commandement en Italie. L'année suivante, Masséna fait la conquête

du royaume de Naples. Durant les guerres de la IVe coalition (1806-1807), il commande un corps d'armée. Après

le traité de Tilsit, il demande—et obtient pour raisons de santé—un congé, et se retire à nouveau à Rueil.

Par lettres patentes du 24 avril 1808, Napoléon le nomme duc de Rivoli. Masséna reprend du service lors des

guerres de la Ve coalition et se distingue aux batailles d'Essling et de Wagram. Par de nouvelles lettres patentes

du 31 janvier 1810, il est fait prince d'Essling avec un majorat de 500 000 francs et la donation du château de

Thouars.

En 1810, Masséna commande la troisième et dernière tentative militaire française pour occuper le Portugal*,

mais il est chassé du royaume lusitanien en 1812. Napoléon le relègue alors au poste de gouverneur de la VIIIe

division militaire (Toulon). Lors de la première Restauration, Masséna conserve ce poste.

Durant les Cent-Jours après beaucoup d'hésitations, il se rallie à Napoléon qui le nomme pair de France (8 juin

1815). Après Waterloo, Fouché lui confie le commandement de la Garde Nationale.

Accusé à tort d'avoir aidé au retour de l'Empereur de l'île d'Elbe, privé de fonctions militaires et civiles, Masséna

meurt à Paris le 4 avril 1811.

Y. H.M.

MASSOL

Marie-Alexandre (Béziers 1805-Paris, 1875) Élevé à Marseille, Massol se rend à Paris en 1829 et s'engage dans

le mouvement saint-simonien*. Après la séparation de la secte, il prêche son enseignement dans diverses villes

dont Lyon. Il y travaille comme manoeuvre, puis, à Bordeaux, comme terrassier.

De là il se tourne vers la Méditerranée qui devait être « le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident ». Il se rend,

ainsi que son ami (et futur frère) Tajan-Rogé, en Algérie et en Égypte*, avec le père Enfantin, pour effectuer les

études nécessaires en vue du percement de l'isthme de Suez . I visite la H au te-Égypte , va à Constantinople, puis, deux années durant, il donne des leçons de français à Vienne, et se fixe enfin à Londres où il fonde le journal L 'Observateur française. De retour en France après la Révolution de 1848* ardent démocrate il collabore à La Réforme de Lammenais et à La Voix du peuple de Proudhon*,

dont il devient l'ami et le disciple. Après le coup d'État du 2 décembre, il doit se contenter d'un petit emploi dans

l'industrie, qu'il conserve jusqu'en 1870.

En 185; il collabore à La Revue philosophique et religieuse créée par Charles Fauvety* relui ci l'introduit le 15

juin 1860, à la loge* La Renaissance d'Hiram. Il le remplace en tant que premier maillet en 1863 et fait de

cette loge, qu'il dirige jusqu'en 1873, la plus brillante de 'obédience*,

Massol se fait connaître comme un théoricien qu Convent* de 1863. Les bureaux l'ont désigné pour être

rapporteur du projet de reconnaissance du Grand Orient* comme établissement d'utilité publique. Il définit la

maçonnerie comme une confédération de loges avec une autorité centrale soumise à l'élection sous le contrôle d

Une assemblée législative. Son but est l'éducation morale et intellectuelle. Elle n'eSt donc qu'accessoirement

une société de bienfaisance, car elle tend à ce que la société n'en ait plus besoin L autorité centrale est seulement

garante de l'indépendance des loges et du respect des lois du pays devant le pouvoir politique Or avec la

transformation proposée, l'assistance, dit-il, d'accessoire deviendrait essentielle et la maçonnerie dépendrait

d'un « pouvoir extérieur ». Elle deviendrait « une banale société de secours mutuels à laquelle on veut bien

laisser, comme joujou l'étude des choses philosophiques » . Le projet est rejeté et sa brillante démonstration

lui ouvre les portes du Conseil de l'Ordre.

Il met h ordre du jour de La Renaissance le fondement de l'egalité et les bases de la morale. Il pose les principes

d'une morale, indépendante de toute idée théologique, de toute conception générale du monde. L'homme est un

être libre et responsable qui veut qu'on le respecte et se sent le même devoir à l'égard des autres Tel est

l'origine, le fondement du droit et du devoir, qui n'est que le droit reconnu en autrui. Le droit est le respect de la

personne humaine en moi. Tous les délits sont un manquement à ce respect. Le devoir est le respect qui est dû

aux autres.

Le respect de la personne humaine en soi et dans les autres constitue la conscience. Par là, le bien et le mal

sont clairement définis Le bien est ce qui favorise, conserve ou accroît le respect de la personne humaine et le

mal, l'inverse. Le devoir est cette impossibilité où est l'esprit de nier que ce même respect est exigible par les

autres. La sanction consiste dans le malaise qui accompagne la dignité humaine blessée.

Or, en 1864, la définition des principes maçonniques est à I ordre du jour. Massol élabore son propre texte, sur

les bases de ses conceptions. Toute référence à Dieu, Grand Architecte de l'Univers* et à l'immortalité dé I âme

disparaît, et il propose le texte suivant: « L'ordre des francs-maçons a pour base l'inviolabilité de la personne

humaine, fondement de la morale univers,elle résumée dans la devise: Liberté. Égalité, Fraternité. Il a pour but

d'en poursuivre la réalisation dans toutes les sphères de l'activité humaine et de travailler à la transformation

universelle d'après l'idéal du droit et de la justice. Il professe pour toutes les croyances et pour toutes les

opinions un respect absolu. Il est composé d'hommes libres qui, groupés par l'acceptation volontaire les uns des

autres forment une confédération universelle unie par un seul lien: la morale. »

Les massoliens se répandent de loge en loge. Ils bénéficient du soutien de deux revues: Le Monde Maçonnique

et La Chaîne d'Union. Elle est l'organe des Républicains installés en Angleterre À Paris, leurs ateliers se lient

par l'affiliation.

Tous se retrouvent autour de la tombe de Proudhon* dont Massol est l'exécuteur testamentaire. Le discours qu'il

y prononce, au nom du Grand Orient (et bien que le Conseil n'ait pas été consulté) est publié dans le Bulletin

officiel, ce qui met en fureur les traditionalistes.

Massol, minoritaire au sein du Conseil, refuse de faire partie de la commission chargée d'élaborer la nouvelle

constitution afin de mieux la combattre. Le maréchal Magnan décédé le Convent de 1864 S`ouvre par l'élection

d'un nouveau Grand Maître. Massol sans annoncer sa candidature (mais sa photographie est affichée) prend la

parole pour s'indigner de l'accusation de n'avoir jamais été initié. L'accusation porte: il n'obtient que 34 voix et,

ainsi que son ami Caubet, il est difficilement élu au troisième tour.

L'affaire Massol est abordée à la séance Er du Conseil du 10 juillet. Il dit avoir été initié à Marseille entre 1828 et

1830, sans pouvoir fournir d'autres précisions. Son ami Caubet rappelle que ses explications avaient suffi à le

faire affilier à La Renaissance et que le Convent, avisé de l'affaire, en l'élisant, lui avait témoigné sa confiance.

Fauvety, son présentateur, intervient pour confirmer que son explication n'avait fait aucun doute à la loge. Une

commission d'enquête est désignée pour le principe, car les lacunes des archives* du Grand Orient et

l'impossibilité de consulter celles du Suprême Conseil et de Misraïm ne peuvent que conduire à un constat de

carence. Massol est affaibli sans être exclu, ce qui aurait provoqué des remous.

Les massoliens organisent, en juin 1864, un banquet avec quelques personnalités dont André Rousselle et Henri

Brisson* pour lancer la revue La Morale indépendante. Parmi ses collaborateurs, outre les frères Henri Brisson

et Frédéric Morin, on trouve les profanes Clarisse Coignet, Vacherot, Guépin et Charles Renouvier, la fine fleur

de l'intelligentsia républicaine. L'action du courant que l'on pourrait qualifier de « laïque » se déploie donc

également à l'extérieur de la maçonnerie. En 1867, Caubet ayant été battu, Massol démissionne du Conseil. Il est

honorablement réélu ainsi que Caubet en 1868.

Massol, pendant le Convent de 1869, rédige un projet de réunion d'un convent international qui élaborerait un

manifeste, affirmant, « en face du concile oecuménique », « les principes du droit humain universel n. Les loges

sont appelées à trancher.

Le résultat de la consultation est. a priori, sans appel: 135 ateliers sur 232 repoussent la proposition, mais

souvent pour une question de date. Le dépouillement définitif montrera qu'une large majorité (171 contre 125) en

approuve le principe. En 1870, Massol ne réunit cependant que 10 voix aux élections pour la Grande Maîtrise,

face à deux candidats républicains: Hippolyte Carnot et Babaud-Laribière. Il appartient alors à la Ligue

internationale de la Paix et de la Liberté fondée par Charles Lemonnier et mène une campagne en faveur de l'art

populaire.

Dès l'avènement de la République, il s'active comme maire adjoint du IXe arrondissement et crée, avec Greppo

Floquet et Brisson, l'Association des Défenseurs de la République. Il est silencieux pendant la Commune* et il

sera avec Greppo et Brisson à l'origine d'une campagne de souscriptions pour venir en aide aux familles des

morts et des détenus. Au Convent de 1871, il obtient, ainsi que Caubet, un résultat honorable. L'année suivante,

il échoue de justesse pour la vice-présidence du Conseil. Mais, en 1873, le tandem Massol Caubet s'empare des

deux vice présidences. Mort en 1875, sa mémoire sera honorée par les maçons tout au long de la Troisième

République. Quinze mille personnes auraient assisté à ses obsèques au Père Lachaise et un prix Massol est de

cerné aux meilleurs élèves des Cours commerciaux du Grand Orient.

A. C.

MATHÉUS,

Jean (Waltzheim, 1754 Rouen, 1823) Négociant installé à Rouen en 1785 et ayant animé un chapitre de hauts

grades* capable de concurrencer le Grand Chapitre Général* Jean Mathéus mérite l'attention en raison de la

place originale qu'il tient dans le développement de la maçonnerie écossaise en France au XVIIIe siècle et dans le

contexte des tensions et enjeux de pouvoirs minant celle ci à l'aube de la Révolution française*, de la dimension

sociale et culturelle qui transparaît derrière ce que l'on a appelé « l'affaire Mathéus ».

Né dans le Palatinat électoral de Jean Daniel Mathéus et de Anne Barbe Muller, protestant marié à Spire en 1784

avec Marie Sophie Christiane Rupp, Jean Mathéus arrive à Rouen en 1785. I1 est porteur à cette date du grade de

Chevalier Rose Croix* et devient vénérable* d'une loge bleue* L'Ardente Amitié, qui, bien qu'ayant été l'un des

plus anciens ateliers locaux s'est fait subtiliser le privilège de la reconnaissance de l'antériorité des travaux par le

Grand Orient* par deux loges aristocratiques: La Céleste Amitié et La Parfaite Union. Délaissant rapidement un

atelier mal considéré Mathéus se consacre à la mise en place et à la diffusion d'un rite* original le Rite Hérodom

de Kilwinning* en France.

En effet, il était entré à son arrivée à Rouen en relation avec l'Ordre Royal d'Écosse (The Scotch H-D-M [heredom] or ancient and honourable Order of K-M-C [Kilwinning]), un Ordre anglais qui existait dés 1743 et qui fut repris par l'Écossais Mitchell, lequel l'avait ressuscité en Écosse* en 1767 (sous le nom de Royal Order of Scotland). Déniant la validité de la patente Gerbier qui sert de base au Grand Chapitre Général pour faire remonter ses travaux au 21 mars 1721 et ne reconnaître que les grades aménagés par la Chambre des

Grades entre 1782 et ]786 et obligatoirement pratiqués dans les chapitres de la Grande Chambre Générale

Mathéus parvient à obtenir une patente d'Édimbourg* et à délivrer, depuis Rouen où son atelier est souché à L

Ardente Amitié, nombre de patentes.

À partir de septembre 1786 un bras de fer, qui résonne jusqu'au printemps de 1790, commence entre les

partisans de Mathéus et le Grand Chapitre Général: il nourrit une abondante correspondance entre la loge et la

rue du Pot de-Fer jusqu'en mai 1788. Malgré ses difficultés, Mathéus, présent à la réunion de la deuxième

commission intermédiaire des Philalèthes* le 8 juin 1787, parvient à faire preuve de prosélytisme en s'appuyant

sur un réseau de loges provinciales solidement implanté, notamment à Strasbourg Genève *, Chambéry. .. et

Douai où le rite survivra jusqu'en 1850.

Parallèlement, les affaires de Mathéus prospèrent. Intégré au sein de la petite mais active communauté

germanophone de Rouen, il dirige, avec son associé Clavel, le premier surveillant de la loge, un important

négoce de toile soutenu par des capitaux suisses de Vevey. La capitation qu'il paie (130 livres en 1787) est l'une

des plus fortes de Rouen et, au printemps de 1789, il est nommé, toujours avec Clavel, gérant d'une société au

capital de 257 500 livres.

Peu impliqué dans la gestion de la cité, il est accaparé par ses activités maçonniques et commerciales et, s'il fait

preuve de générosité lors de dons patriotiques, la Révolution française le voit peu intervenir politiquement. Il est

cependant arrêté en l'an 11 comme la plupart des membres du patriciat négociant rouennais.

C'est en 1803 qu'il resurgit, maçonniquement et civilement. Il redevient en effet le vénérable et le reconstructeur

de L'Ardente Amitié à un moment où les équipes municipal es se renouvellent profonde ment. Il maintient la

présence du Rite Hérodom à Rouen et reprend sa stratégie des années pré-révolutionnaires puisqu'il se

désengage à nouveau rapidement de la loge bleue pour se consacrer au chapitre écossais qui s'y rattache.

Ex-vénérable de 1804 à 1813, il préside celui-ci au moment où l'Empire* est à son apogée. Mais la donne a

changé: le Rite Hérodom est alors chapeauté par Cambacérès* et, le goût pour les hauts grades aidant, la loge de

Mathéus reçoit les édiles rouennais, notamment le maire, Louis Lézurier et le sénateur Nicolas Vimard. Les

notables ont alors moins de réticences envers lui que n'en avait la noblesse rouennaise sous l'Ancien Régime.

Il est vrai que ses affaires sont de plus en plus prospères. Membre de la chambre de commerce, il est

sous-commissaire des relations avec le Danemark, une fonction qu'il exerce auprès de deux maçons de son

entourage: Jean-Louis Hilscher, alors consul de Prusse, et son fils Jean-Daniel à qui il a transmis le goût pour

l'Art royal*. Ce dernier, également consul de Prusse, est devenu maître des cérémonies de la ioge en 1813.

De plus, depuis juin 1803, les portes de l'Académie* se sont ouvertes. On le voit encore au sein de la nouvelle

Société libre d'émulation créée en 1792. C'est un cercle culturel et professionnel, fondé dans l'esprit

révolutionnaire dont l'objectif est de faire réfléchir les gens de négoce et les fabricants sur le progrès technique et

la philanthropie*.

Inféodée aux Bonaparte* la loge n'est plus connue après 1817 et les Mathéus disparaissent de la maçonnerie.

NéanmoinS, le long passage en loge semble avoir laissé des traces: Jean Mathéus figure parmi les négociants

présents lors de la fondation de la Caisse d'épargne de Rouen en 1820 et son fils en est l'un des administrateur

et dirigeants les plus importants.

La retentissante destinée maçonnique de Mathéus semble donc avoir été avant tout caractéristique de la

mentalité de nombreuses figures maçonniques de la fin du XVIIIe siècle portées par l'ambition sociale. Dans cette

perspective, la loge a servi de support stratégique. Peu accepté par une élite marchande rouennaise catholique et

proche d'une noblesse contrôlant les Chevaliers Réunis, le chapitre local, Jean Mathéus dut attendre le Premier

Empire pour voir les foudres des autorités parisiennes s'atténuer et connaître son intégration définitive au sein

des élites rouennaises.

E. S.

MAZZINI

Giuseppe (Gênes, 1805 Pise, 1872) Né d'une famille de la bonne bourgeoisie Mazzini partage les idées

démocratiques et patriotiques qui l'amènent, en 1827, à entrer dans la Carboneria. Arrêté et incarcéré en 1830, il

émigre, à peine libéré, à Marseille. Au cours de son exil français, il rencontre Filippo Buonarroti*, et est

également influencé par la pensée de Sismondi de Lamennais et des saint simoniens*. En 1831, Mazzini fonde la

Giovane Italia (Jeune Italie), association qui a pour programme de créer un État italien « un, indépendant, libre

et républicain ». Mazzini donne à ce programme la plus grande diffusion possible et suscite de grandes attentes

tant parmi ses émules en France que dans les zones de la péninsule où la souffrance face à l'occupation étrangère

ou le despotisme des souverains est la plus forte.

La distance entre l'idéologie, la structure de l'organisation et le rituel de la vieille Carboneria et la nouvelle association est énorme. Entre 1831 et 1834, Mazzini travaille en effet à structurer ce qui est considéré comme le

premier parti moderne d'inspiration démocratique. Opposée aux sectes et au secret*, l'association mazzinienne a

un programme défini et u ne organisation bien structurée. La Ciovane Italia se répand dans les milieux

bourgeois, et étend ainsi ses ramifications beaucoup plus largement que la maçonnerie et la Carboneria dans les

couches inférieures de la population citadine, notamment chez les artisans. Mazzini organise une insurrection à

Gênes en 1833; puis une seconde insurrection en Savoie, en 1834. Toutes deux échouent, entraînant procès et

lourdes condamnations. Obligé de se réfugier en Suisse, il fonde en 1834 la Giovane Europa, dont le but était de

regrouper en un organisme unique les forces révolutionnaires de tous les pays qui, comme l'ltalie, aspiraient à la

liberté. Expulsé de Suisse en 1837, Mazzini s'établit à Londres.

Toutes les révoltes qu'il organise des années trente aux années soixante échouent mais il a toutefois joué un rôle

très important dans l'histoire de l'ltalie en tant qu'éducateur. La création d'une conscience nationale italienne

moderne doit beaucoup à l'obstination avec laquelle il sut mobiliser les consciences en leur fournissant les bases

théoriques et morales sur lesquelles fonder un idéal unitaire dont il n'était pas simple de retrouver les racines

dans le passé. Son pro jet a un fort pouvoir de persuasion grâce à la ténacité avec laquelle Mazzini le soutient

pendant des décennies. En outre, il fonde et dirige de nombreux journaux politiques pour diffuser ses idéaux et

donne toujours une grande importance à l'éducation des jeunes et du peuple.

En 1848, la première guerre d'indépendance ayant éclaté, il est à Milan, puis se retrouve à Rome en 1849 à la tête

de la République romaine. C'est son unique expérience de gouvernement. Après la reddition de la ville, occupée

par les troupes françaises qui remettent le pape sur son trône Mazzini repart en exil à Londres, continuant à

lancer des proclamations et à préparer des insurrections (Milan 1853, expédition de Sapri, 1857). En 1861, il voit

avec une profonde douleur l'ltalie passer sous l'autorité de la monarchie des Savoie. Au cours des années suivantes, il se consacre à la prédication destinée aux couches ouvrières et artisanales, donne naissance aux

premières sociétés dont le but est de les émanciper et de les instruire politiquement dans les principes de la

démocratie républicaine. En 1866 il décide d'organiser une nouvelle structure révolutionnaire, l'Alliance

Républicaine Universelle, en prévision de la libération de Rome encore aux mains de la papauté.

Il voulait que parte de la Rome républicaine un message palingénétique pour l'humanité entière. L'occupation

de cette ville représente pour lui la dernière occasion d'appliquer le principe de nationalité comme facteur

d'auto régénération collective. Même les derniers projets révolutionnaires mazziniens du printemps 1870 étaient

destinés à échouer. En débarquant à Palerme, Mazzini est arrêté quelques jours avant que l'armée italienne entre

à Rome, le 20 septembre. Il lui reste à livrer encore une bataille pour la défense de l'intégrité morale d'un

mouvement ouvrier européen qui ne lui semble pas immunisé contre les germes du socialisme, devenus

particulièrement contagieux après la Commune* de Paris au printemps 1871. Durant les derniers mois de sa vie,

il écrit des articles polémiques contre la vision marxiste de la société fondée sur le matérialisme la lutte des

classes et la propriété collective des moyens de production.

Il soutient en revanche le principe de l'association, de la fraternité entre les classes et de la coopération

économique. Lié depuis toujours à la famille d'Ernesto Nathan* il meurt le 10 mars 1872 à Pise dans la chambre

des Nathan Rosselli. Or. la date de la mort de Mazzini est devenue pour Les maçons italiens le jour où ils

commémorent leurs morts et, durant toute la période libérale, la maçonnerie italienne a été influencée par sa

pensée éducative, politique et sociale. De nombreux Grands Maîtres ont été mazziniens: Frapoili (1369-1870), Mazzoni

(18711880), Petroni(1880 1885), Lemmi* (18851896), Nathan (1896 1904 et 1917-1919), Ferrari* (1904 4917)

Mazzini était-il pour autant maçon ? De nombreux historiens soutiennent que oui, en apportant comme preuve

les relations épistolaires que Mazzini entretient avec de nombreuses loges, les diplômes honoraires qui lui sont

adressés et le fait même que beaucoup d'hommes très proches du Gêrois étaient frères, 11 a certainement eu des

contacts avec la maçonnerie anglaise également. Pour mieux condamner e Risorgimento, du point de vue

catholique, on a aussi soutenu que Mazzini appartenait à la maçonnerie. Pourtant, les documents tendent à dé-

montrer le contraire. S'il est vrai qu'il accepte toujours les titres et les honneurs maçonniques, il considère que la

maçonnerie n'était pas vraiment utile à la réalisation de son projet politique. Il écrit notamment que « le mode

d'admission est une plaie qui condamne la maçonnerie à l'impuissance. En l'absence de conditions de foi

politique, ce sera toujours un mélange d'éléments hétérogènes ».

Mazzini aurait voulu transformer l' institution maçonnique en une structure révolutionnaire. Ne pouvant pas le

faire, il pouvait tout au plus se considérer comme l'allié du Grand Orient de Palerme avec lequel il avait le plus

de rapports. Le Grand Maître Ernesto Nathan, qui avait été très lié à Mazzini, affirma aussi: « Mazzini, qui fut

pendant quelque temps membre de la Carboneria, ne voulut jamais entrer en maçonnerie ». Il se méfiait de

l'ascendant dont jouissait la direction maçonnique française, et de sa tiédeur à vouloir donner une aide valable à

la propagande pour le renouveau de la patrie. Mais il Veste toujours en amicale et étroite correspondance avec

les loges italiennes et avec les maçons les plus influents, qui se consacrent à lui et à son oeuvre.

A.-M.I.

MERCURE

Le mercure présent dans le cabinet de réflexion*, est d'abord principe hermétique, tout comme le soufre* et le

sel*. On peut retenir que le mercures des alchimistes n'est pas corps mais principe passif, symbole de la

materia prima, complémentaire du soufre dont il limite l'action en s'opposant à son expanSivité. Cette materia

prima constitue un stade essentiel de l'oeuvre alchimique qui exige que l'initié retourne à la matrice originelle,

avant de renaître à une existence plus spirituelle. Le mercurius alchimique est également un dissolvant qui

favorise la « mort » des métaux imparfaits, en permettant l'extraction du soufre de métal. Toutefois dans certains

rites* (c'est le cas au Rite Écossais Ancien et Accepté*), l'absence du mercure symbolise la volonté de protéger

le candidat de forces centripètes.

Cette croyance doit aussi être reliée aux mythes alchimiques. Il faut toutefois souligner que dans les textes

alchimiques, ce mot est utilisé dans des acceptions très diverses répondant à des moments différents d'un long

processus, ce qui ne rend jamais aisée une lecture symbolique. Au début du XIXe siècle, certains hauts grades*

imposaient l'épreuve au bain de mercure. Le candidat devait plonger ses mains dans une cuvette remplie de

plomb en fusion qui n'était en vérité qu'une cuvette de mercure—seul métal liquide à température ordinaire—

éclairée au dessous par une flamme; mais ce rite n'a pas survécu au siècle.

Vl. B.

MÈRE LOGE

I. Les Mères Loges

II. La Mère Loge Écossaise de Marseille (ou Mère Loge Écossaise de France)

I. Les Mères Loges

Les Mères Loges ont tenu un rôle pionnier dans la formidable expansion du fait maçonnique dans l'Europe du

XVIIIe siècle. À l'image des abbayes mères, elles donnent naissance à des loges* filles qu'elles constituent et

contrôlent, voire combattent lorsque leurs progénitures manifestent leur désir d'émancipation. Arguant à la fois

de leur ancienneté, de la régularité de leurs travaux et de l'excellence sociale de leur recrutement, elles peuvent

soit entériner des initiatives locales, soit envoyer tel frère de confiance créer une loge. Le nombre de loges filles,

leur vitalité la fréquence et l'intensité d es relations qu'elles entretiennent avec les mères loges sont autant de

manifestations de la puissance et du rayonnement de ces dernières.

En France, on constate qu'à partir de la création d'obédiences* centrales, puis nationales, qui revendiquent

d'abord un contrôle, puis une autorité, et à partir des années 1760-1770 une souveraineté sur l' ensemble du corps

maçonnique, les plus puissantes des Mères Loges rayonnent depuis la périphérie géographique du royaume:

Bordeaux*, Strasbourg, Lyon*, Marseille. Aux marges du royaume, elles profitent de la proximité des frontières

maritimes et terrestres pour nouer d'autres liens. Ces Mères Loges proposent un modèle d'organisation du corps

maçonnique très différent de celui qu'ébauchent les obédiences « nationales », comme se qualifie lui-même le

Grand Orient. À l'instar de Saint-Jean d'Écosse, les Mères Loges soutiennent que l'Ordre maçonnique est «

cosmopolite et libre » déniant ainsi toute légitimité à la prétention du Grand Orient de France* à exercer une

autorité souveraine sur l'ensemble des loges du royaume.

Elles défendent le principe d'une confédération de Grandes Loges Provinciales, dont les Mères Loges seraient

les chefs-nés, largement autonomes par rapport au centre parisien. Alors qu'il met en oeuvre une politique

centralisatrice, le Grand Orient de France ne pouvait pas ne pas buter sur l'hostilité des Mères Loges. De sa

capacité à les isoler à les combattre au sein de leur propre orient en reconnaissant certaines de leurs filles avant

elles, ou en incitant des ateliers locaux de moindre prestige à contester leur autorité, dépendait sa capacité à

asseoir son autorité et sa crédibilité alors qu'il proposait à des obédiences européennes souvent réticentes, un

projet similaire d'organisation de la République universelle des francs-maçons en obédiences souveraines,

s'engageant à respecter l'intégrité du ressort territorial — défini à partir des frontières politiques, donc profanes—

de chacune d'elles.

En raison de cette politique centralisatrice et nationale, les Mères Loges et la Grande Loge d'Angleterre des

Modernes* se retrouvèrent pour lutter contre le Grand Orient. La Grande Loge d'Angleterre prétendait être la

Mère Loge universelle, et voulait imposer au Grand Orient la reconnaissance officielle de sa « maternité

universelle ». De leur côté les Mères Loges strasbourgeoise, marseillaise, ou bordelaise mises au ban du corps

maçonnique par le centre parisien comme rebelles à son autorité, mirent à profit leurs liens étroits avec les

maçonneries étrangères pour se constituer des espaces de rechange où elles pourraient s'épanouir à nouveau et

jouer un rôle à la hauteur de leurs prétentions: à Strasbourg, La Candeur* se tourna vers la Grande Loge

d'Angleterre, qui l'autorisa à fonder de nouvelles loges, sous réserve que celles-ci fussent officiellement

confirmées par Londres.

Quelques mois plus tard, elle se tourna vers la Stricte Observance* qui lui offrit de prendre la tête d'une Province

Templière, la Ve. À Marseille Saint-Jean d'Écosse rétorqua au Grand Orient, qui sous le Consulat la dénonça

comme réfractaire à l'autorité légitime du « centre national de la maçonnerie française », qu'elle dépendait de la

Grande Loge d Écosse*. Celle-ci l'avait constituée Mère Loge et autorisée à créer à son tour des loges filles,

sous réserve que ces dernières n'auraient pas à leur tour la possibilité de constituer librement—il s'agissait en

fait, pour Saint-Jean d'Écosse de se réserver le droit de constituer de nouveaux ateliers et de freiner le désir

d'émancipation de ses propres filles. La lutte des Mères Loges contre l'obédience nationale éclaire et recouvre la

résistance, profane comme maçonnique, des métropoles provinciales face au centralisme parisien d'une part, et,

d'autre part, l'affrontement entre deux modèles d'organisation de la République universelle des francs-maçons: le

modèle cosmopolite et le modèle national.

P.-Y. B

II. La Mère Loge Écossaise de Marseille (ou Mère Loge Écossaise de France)

Foyer influent de l'écossisme fondé à Marseille sous le titre de Saint-Jean d'Écosse son apparition a lieu dans des

circonstances plutôt mystérieuses. L'atelier aurait été fondé par un émigré jacobite*, Georges Duvalmon (ou de

Valmonle) le 27 août 1751. Ce noble écossais aurait cédé ses pouvoirs de vénérable* au négociant Alexandre

Routier mais l'authenticité de cette fondation semble très contestée. Çe qui est certain, c'est que Saint-Jean d

'Écosse s'est donné néanmoins des statuts et constitutions et se comporte comme une puissance maçonnique

indépendante et rivale des autres obédiences* françaises. Les dignitaires provençaux du Grand Orient la

considèrent d'ailleurs comme un obstacle redoutable aux progrès du Régime Français. En 1762, l'atelier se

constitue en Mère Loge Écossaise, titre distinctif qui témoigne d'une incontestable volonté d'essaimage. La

première fille est fondée en 1763 et, en 1765, six autres portent le nom de Saint-Jean d'Écosse en dehors de

Marseille.

A la veille de la Révolution*, une trentaine de loges sont affiliées à la Mère Loge Écossaise. Le site marseillais

est parmi les principaux pôles maçonniques du Bassin méditerranéen et sa zone d'influence englobe principalement l'arrière-pays provençal (Salon Tarascon. Arles, Draguignan...) et le Languedoc méditerranéen. Son

rayonnement concerne également l'outre-mer, notamment le Levant où il se montre durable (Constantinople,

Smyrne). Les émissaires de la Mère Loge Écossaise de Marseille exportent encore la maçonne rie dans les

colonies* aux Antilles notamment à Saint-Pierre de la Martinique et Saint-Domingue. Le réseau familial apparaît pourtant relativement lâche et nombre d ateliers connaissent une existence éphémère. Quelques-uns se

rallient au Grand Orient qui peut aussi bénéficier de « d'émulation maçonnique » favorisée par l'expansion de

l'Ordre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Sociologiquement, les représentants du grand commerce et leurs satellites constituent les trois quarts des

effectifs ! lls occupent au sein de la loge quatre des cinq offices les plus importants. L'initiation permet à un

certain nombre de négociants protestants* d'obtenir une sorte de reconnaissance sociale et de sceller la solidité

d'un groupe qui avait conscience de sa position économique dominante à Marseille. La présence au sein de

l'atelier de deux représentants éminents de la noblesse* provençale (le comte de Noailles et le marquis d'Argenson)

révèle aussi le caractère oligarchique du recrutement de ce cénacle où se retrouve l'élite de la société

marseillaise.

Le comportement élitiste des frères se perçoit à la rapidité dans les passages des grades et à l'absentéisme de

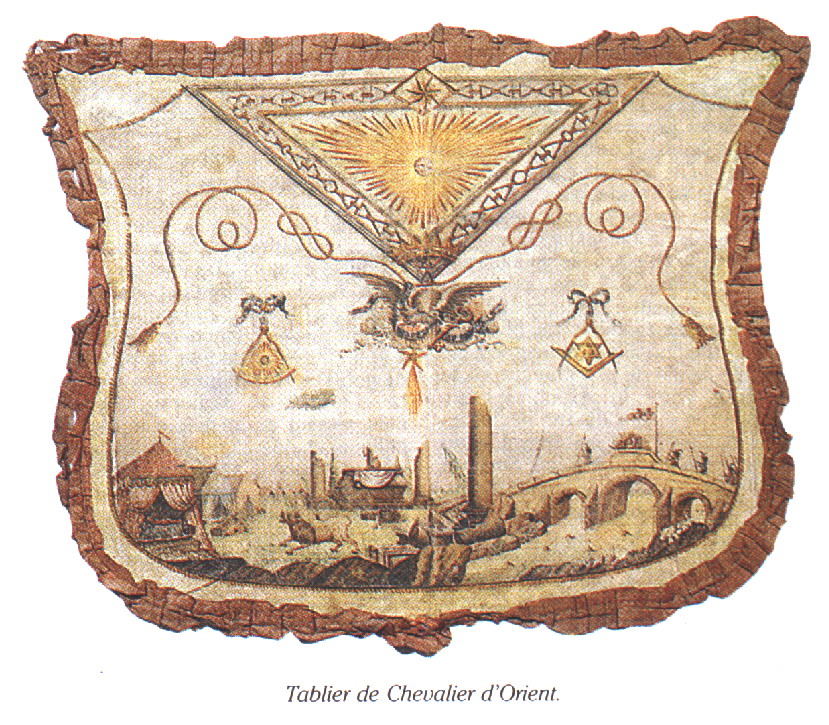

nombre de frères. L'écossisme original pratiqué se perçoit dans son chapitre* qui décerne les trois grades

distinctifs de Maître Parfait, Parfait Écossais et Chevalier d'Orient. Si la plupart des membres de la Mère Loge

Écossaise acceptent volontiers les principes de la Révolution* de 1789, l'irruption du mouvement populaire

déconcerte ces tenants de l'oligarchie mercantile hostile à l'économie dirigée. Ils prennent massivement part

en juin 1793 à l'épisode fédéraliste et l'ex-vénérable Samatan fournit des fonds importants pour équiper l'armée

départementale en rébellion. Le frère Bruniquel préside le (comité de sûreté générale progirondin et se met en

rapport avec l'amiral anglais Hood pour combattre l'armée jacobine. La Mère Loge Écossaise doit se mettre

provisoirement en sommeil à partir de l'été 1793, cinq frères Sont victimes de la répression et exécutés en

janvier 1794. C'est sous l'impulsion qu juge marseillais Julien de Madon que le réveil de l'obédience se produit

sous le Consulat

Elle renaît alors en 1801 sous la titulature* de Mère Loge Écossaise de France. Son audience est encore forte

puisqu'elle compte une vingtaine de filiales éparpillees de par le monde. L atelier revêt une nouvelle

physionomie. L'élément moteur de cette puissance rnaçonnique n'est plus le négoce mais le milieu des fonctionnaires civils et militaires. La direction de la Mère Loge Écossaise est placée entre les mains de l'autorité

politique et, en 1809, le préfet Thibaudeau prend le maillet d'un atelier qui compte dans ses rangs les principaux

responsableS départementaux du régime napoléonien, comme les généraux Cervoni et du Muy, le baron Anthonie, maire de Marseille ou Bruniquel, président de l'administration départementale des Bouches-du-Rhône

Véritable institution officielle, la Mère Loge Écossaise cesse définitivement ses travaux sous la Restauration

qui ne lui pardonne pas ses accointances coupables avec le système napoléonien.

M.L.

MESMER

voir Mesmérisme

MESMÉRISME

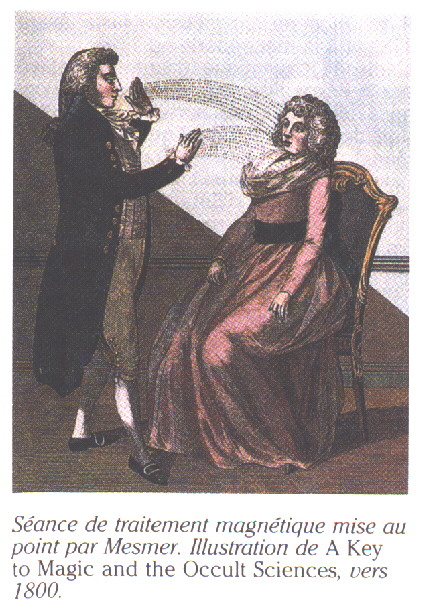

Le moment où Franz Anton Mesmer développe en France le magnétisme animal Correspond, à la fin des

années 1770, à celui de la pénétration des idées de Swedenborg, ainsi qu'à une période active de la

franc-maçonnerie*. Révélateur de contextes le magnétisme se décline en courants scientifique, spiritualiste,

politique. À son contact, la maçonnerie accentue ses orientations pour les maçons modérés ou libéraux.

mystiques ou rationalistes le magnétisme sera la voie royale de la recherche et de l'expression. Entre le début

des années 1780 et le milieu du XIXe siècle, les relations étroites qui s'établissent entre les loges*

maçonniques et les Sociétés de l'Harmonie reflètent la quête et l'inquiétude d'un monde en plein bouleversement.

Mesmer fut un personnage ambigu. Médecin non orthodoxe, plutôt guérisseur. Il fut initie a la loge La Vérité

et l'union de Vienne. Voilà peut être pourquoi il donna d'emblée à ses activités de thérapeute un caractère

initiatique en créant dès 1783 à Paris, une Société de l'harmonie dont la mise en scène s'inspirait de l'esprit

maçonnique. On pouvait y apprendre, pour cent louis, le « secret* » et. sans être médecin, comment circulait le.

.« fluide magnétique » capable de guérir toutes les maladies. L'accès non ordinaire à ce nouveau savoir séduisit

certains esprits forts qui se piquaient de physique mais se voyaient exclus des cercles savants. Les Brissot, Carra,

Bergasse et au très inventeurs firent du mesmérisme le cheval de bataille de leur lutte contre les académies*,

lesquelles avaient dès 1784 rejeté Mesmer et son magnétisme en se fondant sur le rapport Bailly. Ils mirent en

valeur le message éducatif et poli tique que contenait le mesmérisme Ainsi parmi les partisans de Mesmer, On

compte quelques figures majeures de la Révolution* .

La « nouvelle » science ouvrit des voies inattendues pour connaître la nature, et se prolongea vers des questions

de type métaphysique. Au XVIIIe siècle, le monde maçonnique était en bonne part acquis à l'esprit des Lumières*.

Les frères lisaient les philosophes, et ils avaient souvent dans leur demeure un petit laboratoire de physique. En

ces temps où l'essor des sciences ne semblait point avoir de limite, la nature restait plus que jamais source de

prodiges, comme celui qui en leva Pilâtre du Rozier dans les airs.

C'est dans ce contexte qu'advient le fluide de Mesmer. À Paris comme en province, les Sociétés de l'Harmonie

enseignent l'usage thérapeutique des « passes » magnétiques. Guidés par le principe de bienfaisance, de

nombreux francs maçons s'initient à la nouvelle technique. De bouleversants phénomènes se produisent alors. Le

maçon strasbourgeois A. M. de Puységur, dans son domaine de Buzancy, provoque l'endormissement de ses

patients qui commencent à voir l'intérieur de leur corps, poser des diagnostics et ordonner les traitements. Le

chevalier de Barberin, maçon Lyonnais, ressent en lui-même le mal de ses patients et découvre qu'il peut

magnétiser à distance. L'art des « passes » révèle de surprenants modes de communication et les praticiens

s'interrogent. Quelle est la nature de ce fluide qui circule entre les corps et à travers eux ? Dans quel état se

trouvent ceux qui ainsi parlent et voient en dormant ? Quelle est la nature de ce « sens» par lequel on peut perce voir le mal d'autrui ?

Ces questions débordent l'esprit dans lequel Mesmer avait élaboré sa théorie. Dans son Mémoire sur la

découverte du magnétisme animal (Genève 1779) il définit plutôt les aspects « physiques » du fluide

magnétique. Selon lui, le nouveau système doit fournir « des éclaircissements sur la nature du feu et de la lumière » ainsi que sur l'aimant et l'électricité. Mais le fluide mesmérien n'était pas le seul, il prenait place dans une

famille de fluides: n'était-il pas, à sa façon,« une résurgence du principe igné de la pensée alchimique, feu à

caractère universel à mi-chemin entre le naturel et le supra sensible » comme le suggère Antoine Faivre ? Ou

encore, n'était-il pas cette «pluie de feu subtil » décrite par les patientes de Barberin ? Quelle était sa place parmi

les fluides nerveux, ou électriques expérimentés par Jussieu, Le Noble ou Pétetin à cette époque ?

De 1785 à 1789, les maçons affiliés aux sociétés magnétiques vont donner au mesmérisme une tournure

spiritualiste.Macons hermétistes, théosophes, cabalistes, ils intègrent le magnétisme à leur quête mystique

De nombreux Strasbourgeois affiliés à la loge des Amis réunis sont aussi membres de la Société Harmonique

de Strasbourg, étroitement liée à la Société Philanthropique swedenborgienne de Stockholm. Cette dernière leur

révèle que des anges prophétisent par la bouche de leurs somnambules... À Lyon*, la société mesmériste La Concorde rassemble les

maçons des plus hauts grades* les Élus coëns* de la loge La Bienfaisance sous l'influence de Willermoz*. Dès

1784, les somnambules sont magnétisées par le chanoine maçon Jean Castellas, qui les entoure de prières et d'invocations aux entités angéliques. L'une d'entre elles Jeanne Rochette dicte dans ses .. sommeils » la doctrine du « vrai magnétisme» qui doit être spiritualiste.

Elle affirme que l'état magnétique redonne à l'âme sa pureté d'avant la Chute La même année, Willermoz reçoit

les carnets de l'Agent inconnu qui demande que l'on fonde une loge spéciale pour initier les nouveaux membres à

la .. théorie de l'air principe », ou magnétisme spirituel: les initiés, devenus des êtres purs sauveraient le monde...

L'Agent inconnu qui n'était autre que Mme de Vallière, soeur du maçon Alexandre Monspey, l'un des premiers

magnétiseurs Iyonnais écrivit en état somnambulique une centaine de cahiers sur les ordres religieux, la chute

d'Adam, la médecine, l'origine du monde et celle des « vrais initiés ». Quant aux patientes de Barberin, elles

vivaient de superbes extases, au cours desquelles Dieu les instruisait des divers états de la matière.

Entre les spiritualistes de Lyon et leurs frères de Strasbourg, influencés par la théosophie allemande, se nouent

d'étroites correspondances. Louis-Claude de Saint Martin*, maçon théosophe le plus influent de France, membre

de la société magnétique parisienne dès 1784, fréquente Puységur, magnétisé avec la duchesse de Bourbon et

Nicolas Bergasse. Willermoz décrit chaque nouveau prodige à ses correspondants maçonniques étrangers:

Charles de Hesse et le duc de Brunswick. À Avignon sous la férule de dom Pernéty la société spiritualiste induit

la transe des somnambules par une évocation aux anges de lumière ou à la Vierge Marie. Les maçons

mesmériste de la Société Harmonique de Bordeaux, conduits par le Dr Mocet, étudient Paracelse et se

passionnent pour les religions égyptiennes. À Paris dès 1786 la Société de l'Harmonie elle-même est guidée par

les spiritualistes, notamment Savalette de Langes*, qui exige de ses membres une profession de foi en Dieu et en

l'immortalité de l'âme. À l'approche de la Révolution, la quête des maçons spiritualistes va se trouver confrontée

à celle des valeurs humanistes.

La Devise des Sociétés de l'Harrnonie (1783) présente trois orientations proches des idéaux maçonniques. La

première, d'ordre épistémologique, concerne une physique humaine et universelle dont la médecine magnétique

fait partie. La deuxième, d'ordre pratico-moral, concerne la règle des actions justes et le respect des vertus

sociales transmises par l'éducation. La troisième relève d'un ordre esthétique ou spirituel: l'harmonie de l'univers

est objet de contemplation.

Cette devise fut écrite par l'avocat lyonnais Bergasse, ami de Mesmer et cofondateur en 1783 de la Société de

l'Harmonie dont il rédigea Les statuts. Il assuma également l'instruction des membres. Mesmer se flattait

d'ouvrir ses loges magnétiques aux personnes de tous rangs; mais seuls les riches pouvaient donner cent louis.

Bergasse, bientôt dégoûté par la tournure mondaine que prenaient les réunions fut expulsé de la Société, avec

quelques autres dont son ami Guillaume Kornmann. Ils fondèrent un nouveau groupe mesmériste qui allait

développer les valeurs chères à Bergasse, pour lequel le fluide magnétique, issu de l' intelligence divine agissait

comme force physique et morale: avec Carra et Brissot il annonça une révolution des moeurs et de la législation.

Willermoz, qui est resté un modéré, se montrait assez favorable aux idées révolutionnaires. Il avait souligné, dès

1778 l'importance du principe d'egalité sociale: le but premier d'un maçon devait être la bienfaisance. Les grades

maçonniques devaient être accessibles à tous (au grand dam du marquis de Chefdebien ou de Savalette de

Langes).

Au moment où éclate la Révolution, ces mesméristes ont tous l'espoir d'une régénération de la société, y compris

la duchesse de Bourbon et son frère Philippe Égalité tous deux maçons les seuls membres de la famille royale à

accepter l'événement. Mais de profondes différences séparent les hommes d'un meme groupe. Entre un maçon

catholique ultra-montain comme Joseph de Maistre*, attiré par le magnétisme, et le maçon mesmériste girondin

Brissot, tous les cas de figures sont possibles. Pour certains comme Brissot (ami de Marat*), le mesmérisme est

une cause révolutionnaire. Pour d'autres, comme Barberin, Willermoz et Puységur, très chrétiens et apôtres de

légalité, le mesmérisme est une des voies de l'ésotérisme*: la vraie révolution est spirituelle. Quant à

Saint-Martin, il renonce au magnétisme juste avant 1789 et à la maçonnerie en 1790.

L'épisode magnétique Iyonnais fut balayé par la Révolution. Lors du siège de Lyon en 1793, Willermoz

survécut en fuyant hors de la ville, pendant que le duc d'Orléans*, Philippe-Égalité, Grand Maître du Grand

Orient*, mourait sous la guillotine La maçonnerie l'empire* perdit une bonne part de ses membres mystiques

les loges étaient remplies d'arrivistes au service des Bonaparte*. Le marquis de Puységur se démit de ses

fonctions militaires et continua ses cures à Buzancy.

Que devinrent les courants qui s'étaient formés ? L'école de Barberin, qui attribuait à l'âme l'essentiel des

phénomènes magnétiques ouvrit la voie aux magnétiseurs spiritualistes comme le Dr Billot et le maçon Henri

Delage, qui croyaient à l'intervention des esprits, à la force de la prière et de la volonté. Puységur et Deleuze

continuaient d'affirmer qu'il existe chez tous les hommes un fluide que la volonté peut projeter, produisant les effets variés de l'état magnétique; mais ces spiritualistes ne croyaient pas à l'existence des esprits.

La Restauration fut une époque de renouveau: la Société de l'Harmonie de Paris. démantelée comme la plupart

de ses filiales provinciales après la Révolution, fut réorganisée en 1815 sous l'impulsion de Puységur, qui dès

lors supprima les baquets et les traitements publics. La même année, la baronne de Krudener arrivait à Paris,

après avoir converti l'empereur russe Alexandre au magnétisme. Elle réunit autour d'elle Bergasse, Puységur et

la duchesse de Bourbon en une société spiritualiste pénétrée des idées de Swedenborg. Pendant ce temps, un

mesmériste conservateur comme Fabre d'Olivet tentait d'édifier une nouvelle religion initie à la maçonnerie, il

souhaitait l'enracine r dans une tradition antique inspirée des rites d'Éleusis.

Mais si d'autres pays comme la Russie*. la Prusse ou le Danemark préconisaient un cadre médical pour

l'exercice du magnétisme, la France s`y refusait toujours. Dans ce climat se durcirent les oppositions: les

mesmériens physiciens, les « docteurs électriques » comme Pétetin. cherchaient à se démarquer des magnétiseurs spiritualistes. Le baron Dupotet réorganisa en 1842 la société ouverte par Puységur et Deleuze, et en

élimina cette fois toute trace de spiritualisme .

Pendant ces années Willermoz renonce à rétablir sa loge, mais en 1808 il reconstitue son Ordre des Chevaliers

Bienfaisants de la Cité Sainte, grade maçonnique élevé qu'il réserve à ceux qui poursuivent la voie ésotérique. Il

y accueille Vernéty de Vaucroze et Verger deux frères du groupe d'Avignon dont les membres s'étaient

dispersés. Les divergences se dessinent: les maçons du Rite Écossais Rectifié* restent fidèles au christianisme

mais ceux du Grand Orient sont agnostiques, et plutôt libéraux. Les maçons du Suprême Conseil restent liés à la

tradition symbolique. Et, en 1810, Willermoz écrit à Charles de Hesse qu'il souhaite « rétablir autant que possible

le caractère cosmopolite du Rite Écossais Rectifié devenu le conservatoire des doctrines mystiques ».

Quelques maçons se consacrent encore au magnétisme, comme le Marseillais Achard. Mais Willermoz, qui ne

s'intéresse plus aux somnambules ne se lie pas non plus à la Société Chrétienne créée à Lyon en 1804 par le

physicien Ampère, et que fréquente Simon Ballanche. Ce dernier favorable au magnétisme rencontre alors

l'ésotérisme chrétien par les oeuvres posthumes (1807) de Saint-Martin (mort en 1803). Mais désormais, en se

répandant dans toutes les couches de la société le mesmérisme s'intègre à diverses quêtes: à celle des utopies avec

Fourier, au renouveau du libéralisme avec les saint-simoniens*. Vers 1850, il accompagnera les voyages dans

l'au delà accomplis par les médiums spirites conduits par Kardec.

Les Sociétés de l'Harmonie ont disparu. La duchesse de Bourbon meurt en 1822 et Willermoz en 1824.

Le spiritualiste Aubin-Gauthier fonde en 1844 la Revue Magnétique de Paris et publie son Histoire du

somnambulisme. Au milieu du siècle parmi les mesméristes modernes on ne ; trouve plus guère de spiritualistes

maçons, qui continuent leur quête en de hors du mouvement magnétique. L'un d'eux, Eliphas Lévi, initié dans la loge parisienne de La Rose du Parfait Silence* se livre aux expériences alchimiques et nourrit sa réflexion des oeuvres de Saint-Martin. C'est à cette époque que se répand le concept d' « ésotérisme » dont le terme apparaît en 1828, et qui caractérise désormais l'inclinaison des « hommes de

désir ».

X C. B. et B. M.