![]()

Maurizio Nicosia

L’albero che non

c’è

Sapientiæ humanæ fructus Lignum vitæ est

Il frutto della Sapienza umana è l’albero della vita

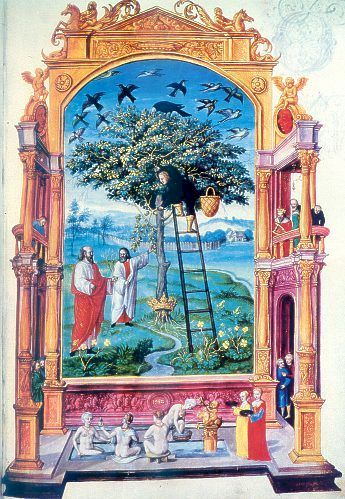

Michael Maier, Atalanta fugiens, emblema XXVI

Affrontare immagini, miti e simboli che ruotano intorno all’albero comporta in realtà addentrarsi in una foresta immensa, quando vi si riesce, e quanto mai fitta e intricata. Non v’è albero indigeno del Mediterraneo su cui non s’abbarbichino grovigli semantici, su cui non siano sbocciati miti, culti e riti. L’avvocato James Frazer, che ai viluppi legislativi preferiva di gran lunga gli arborei, cominciò a interessarsi del ramo d’oro cantato da Virgilio nel sesto libro dell’Eneide. Avviata la sua ricognizione antropologica dallo splendido quadro romantico dell’Inglese Turner, intriso d’evocative atmosfere sognanti, firmò un secolo fa un’edizione sull’argomento di dodici volumi. Per i più frettolosi licenziò invece nel 1922 un riassunto in soli due volumi. Jung è riuscito a concentrare i suoi studî su alcuni aspetti della simbologia dell’albero filosofico, cioè l’albero alchemico, in un solo volume. Bastino dunque questi pochi esempî a mostrare quale gigantesco estuario si presenti a chi voglia intraprendere una simile perlustrazione.

Ma vi è anche chi è riuscito a trovare il seme d’una materia così imponente, maestosa e ramificata. È il felice caso dell’ermetista rinascimentale Cesare della Riviera: nel suo testo più noto e all’epoca di grande fortuna, Il mondo magico de gli Heroi, gli bastan due righe a suggellare la quintessenza della questione: «Per i Sapienti è cosa chiarissima esser detto Albero null’altro che l’oggetto della sapienza umana, proveniente immediatamente da quella divina» (Cesare della Riviera, Il mondo magico de gli Heroi, Milano 1605). È certo che nello scrivere queste due righe avesse dinanzi agli occhi l’albero sefirotico della Cabala ebraica, che dalle radici del Regno innalza le sue fronde sino alla Corona: albero regale dunque, che fissa in dieci ipostasi il manifestarsi divino e cosmico della realizzazione.

Ma è all’albero della vita che Cesare della Riviera allude, quell’albero che s’erge al centro del paradiso (Genesi, 2, 9), un tempo fulcro di remoti culti sumeri, la cui vista e i cui frutti sono preclusi all’uomo decaduto. È questo l’albero che non c’è. Esiste tuttavia un secondo albero della vita, riflesso speculare del primo, che è non è altro da «quell’antico, tenebroso e indistinto Caos», avverte Cesare della Riviera. Per dirla con il motto che contrassegna il Rito Scozzese, il secondo albero della vita è Ordo ab Chao, la forma che germoglia sull’indistinto fondamento della vita stessa. Ai rami di questo secondo albero della vita deve tendere la sua virile mano l’eroe che voglia giungere alla «rigenerazione regale»: «posto il piede sul limitare di tale impero –prosegue della Riviera– egli subito si spoglia del manto prezioso … e al suo posto si adorna di un altro vestimento, del colore dell’oro finissimo. Con questo stato sublime si termina l’alto magistero dell’eroe vittorioso e la formazione del Mondo magico», che nel poetico lessico del nostro ermetista coincide con il mondo sottratto all’erosione del tempo, l’assai arduo obiettivo dell’iniziazione massonica che riconduce allo stato adamitico precedente la Caduta.

Della Riviera, quanto coloro che l’hanno preceduto e seguito, tra i quali rifulge Plotino, vestono d’allegorie, metafore e simboli un’esperienza reale altrimenti ineffabile, vissuta in piena coscienza, con estrema lucidità e consapevolezza di sé, che per gradi conduce il seme del nostro essere, lo si voglia chiamare io o anima o altro ancora, a purificarsi nel fuoco e infine ad abbeverarsi alla fonte originaria: il centro estasiante, vivido e serenissimo della luce. E sul tronco di questa esperienza reale ramifica la moltitudine d’iniziazioni simboliche, inclusa la massonica. Ma anche questo argomento farebbe scorrere fiumi di pagine, e poiché esula dalle mie intenzioni il convincere, ci basti per il nostro argomentare rilevare lo stretto connubio tra l’eroe, la rigenerazione regale o la restituzione allo stato adamitico, e l’albero.

È questa la stessa identica triade, se m’è concesso chiamarla così, sottesa al virgiliano ramo d’oro, rizoma iniziatico che ha costretto a decenni di studî un genuino antropologo positivista come Frazer. Certamente il ramo d’oro, brano naturalmente di poco conto per la critica contemporanea, fu determinante alla fama di mago che ammantò il poeta latino nel Medioevo, e costituisce il modello, la genesi e la ragione essenziale della Commedia dantesca. L’Enea di Virgilio attraversa, vivo, il regno dei morti nelle interiora terrae, le viscere della terra, e vivo ne uscirà: grazie al ramo d’oro, altro multiforme aspetto dell’albero della vita e stretto congiunto della verga aurea di Hermes. Giunto alla soglia del regno di Plutone, Enea affigge il ramo d’oro e compiuto il rito può entrare nei Campi Elisi, giardini senza tempo inondati di serena luce, di fiori e boschi, dove dimorano i beati. Qui il padre Anchise spiega all’eroe che unica è la fonte, unica è l’anima da cui tutte le cose derivano e da cui scaturisce anche l’anima individuale, pura e celestiale come la sua origine. E le impurità che accumula durante l’esistenza nel corpo la costringono a purificarsi (da pyr, ‘fuoco’) sino a ritrovare l’immacolatezza originaria. È questo il nucleo essenziale della rigenerazione: liberare l’anima dai detriti della quotidianità, dalle plumbee scorie del tempo. E la rigenerazione regale conquistata da Enea sortirà beneficî regali anche sulla sua dinastia, il futuro ceppo originario della Gens Julia; il cerchio così si chiude: l’immor-talità promana dunque sin nel mondo sensibile ove si perpetua per generazioni.

L’insegnamento virgiliano, in cui ancora echeggia la dottrina orfica, cioè pitagorico–platonica della rigenerazione, indica nella purificazione del nocciolo dell’essere, che può con proprietà essere definito ‘seme’, il punto culminante dell’iniziazione eroica. Non dovrebbe dunque stupire che Hutchinson, nel suo Spirit of Masonry del 1775, pubblicato col placet della Gran Loggia madre d’Inghilterra, spieghi il significato nella simbolica massonica, dell’albero che ci ha qui riuniti, l’acacia, con la radice greca acacia, equivalente a ‘purezza’ priva di macchie. Altrettanto laconico Mackey nella sua enciclopedia: l’acacia massonica è la Mimosa nilotica del Linneo, e «la sua natura sempre verde ci rammenta l’immortalità dell’anima libera da macchie». Indicazione che nel termine ‘libera’ cela una consonanza col trentaquattresimo verso aureo di Pitagora: «Allora, lasciato il corpo, salirai al libero etere. Sarai un dio immortale, incorruttibile, invulnerabile». Anche qui è il caso di precisare che l’iniziazione reale contempla l’abbandono del corpo e un’ascesa, ma non dopo la morte.

Anche chi viene accolto nel Tempio Scozzese, al riparo delle profumate e fruttuose fronde di lauro e d’olivo, può scoprire la triade eroe, rigenerazione, albero, purché abbia la pazienza di cercare come l’eroe virgiliano, e di addentrarsi nelle viscere della terra, che è poi la sostanza stessa dell’albero della vita secondo Cesare della Riviera. Lauro e olivo, le due colonne arboree poste a soglia del viatico scozzese, rivelano anzitutto i tempi della gestazione francese del Rito: fronde d’alloro e d’olivo adornano infatti le divise dell’Académie française. Ma scortano l’atrio del tempio scozzese in quanto infiorescenze di Apollo e Atena, la solare coppia della Sapienza. L’alloro ancor oggi richiama il mito di cui è protagonista: a pronunciarlo in greco, cioè Dafnh (Dáphne), immediata s’illumina la scena della fuga che vede Apollo inseguire l’amata ninfa. Ancor oggi il lauro, l’Arbor Phoebi di Ovidio, corona il conseguimento della sapienza che il dio semina e coltiva tramite le sue muse, vestali supreme del culto sapienziale. «La potenza della Muse –rammenta Giamblico nella sua Vita pitagorica– governa non solo i più nobili principî delle scienze, ma anche l’accordo e l’armonia dell’universo». Ad Apollo erano consacrati i misteri orfici, al dio dell’olimpica misura, padre di Pitagora secondo la Schola italica, nume che regna sulle Isole dei beati, il paradiso pitagorico degli eletti. Il dio che campeggia sulle pareti della basilica pitagorica di Porta Maggiore a Roma; e non poteva essere altrimenti, se lo stesso Pitagora venne definito, per la sua coscia d’oro, «Apollo iperboreo». Anche il lauro è dunque ramo d’oro che corona chi compie trionfalmente, da eroe, il viatico sapienziale: lo stesso nome evoca lo scintillìo nemmeno troppo celato del metallo incorruttibile: ‘laurus’, ‘aurum’, ‘aureus’.

Con ancor più decisione la triade eroe rigenerazione albero affiora nell’olivo, per la prima volta piantato in Grecia da Atena, come ricordava un’iscrizione del Partenone. Il suo succo illuminava d’una fiamma più pura, meno densa di fumi e scorie i Templi più sacri dell’antichità. Sempre al fianco d’Atena e soprattutto sempre al fianco dell’eroe per eccellenza: Eracle, statua che adorna il tempio massonico di matrice scozzese. Narrava Plinio che a Olimpia si poteva ancora vedere ai suoi tempi «un olivo selvatico i cui rami servirono a incoronare per primo Ercole e che ai giorni nostri è oggetto di venerazione religiosa» (Plinio, Naturalis historia¸ XVI, 240). L’eroe, durante la prima delle sue dodici fatiche, aveva intagliato in un olivo selvatico la sua celebre clava e passando un giorno da Trezene l’aveva appoggiata a una statua di Hermes: immediatamente s’era radicata producendo gemme e tramutandosi in albero maestoso. Il mito vuole che Eracle conquisti al drago i pomi aurei del giardino delle Esperidi. Così canta l’impresa Euripide nella tragedia consacrata all’eroe:venne al giardino posto al confine

dove per noi è sera

per cogliere con la mano dai rami

e tra foglie d’oro

il frutto a forma di pomo.Non solo i pomi son dunque aurei, tutto l’albero appare d’oro nella narrazione euripidea. Narrazione che a sua volta è alle origini del ramo d’oro virgiliano. Infatti il grande, ultimo drammaturgo dell’età classica sottolinea in un dialogo tra il padre e il figlio la principale delle trionfali imprese eraclee: la discesa, da vivo, agl’Inferi:

Anfitrione. Davvero sei disceso nella casa di Ade, figlio?

Eracle. E ho condotto al sole la fiera dalle tre teste (l’idra, N.d.A.).

Anfitrione. E l’hai vinta battendoti o è un dono della Dea?

Eracle. L’ho affrontata e ho avuto fortuna perché avevo assistito ai riti sacri dei Misteri in Eleusi. (i corsivi sono miei, N.d.A.)«Beato –sospirava Pindaro a proposito dei misteri eleusini– colui che, dopo aver visto simile cosa, arriva sotto terra: egli sa della fine della vita e del suo inizio dati da Zeus». E beato sarà Eracle; la discesa nelle viscere della terra è il necessario prologo alla divinizzazione dell’eroe, che conclude la sua vicenda mitica cantata nelle Trachinie di Sofocle: salito su una pira, dunque purificato dal fuoco, rimbomba un colpo di tuono ed Eracle viene innalzato al cielo su una nuvola e diviene uno degl’Immortali dell’Olimpo, sposo di Ebe, l’eterna giovinezza. La rigenerazione eroica di Eracle ha lasciato vivide tracce anche nella volta celeste, dove la sua costellazione scintilla sotto l’orsa minore, tra il Drago, che sconfisse, e la Corona boreale che conquistò. Giamblico ricorda nella Vita pitagorica che era d’obbligo per un Pitagorico sacrificare a Eracle nell’ottavo giorno d’ogni mese, e libare a tavola in suo nome. Certo perché l’eroe è l’archetipo di chi, son le parole dei Versi Aurei, «lasciato il corpo, ascende al libero etere e diviene un dio immortale, incorruttibile, invulnerabile». Lauro e olivo, dunque, sono altrettanti rami d’oro per il viatico iniziatico e beato, è il caso di dire, lo Scozzese che li conquista.

Il tempo m’impone di sfrondare, e forse, una volta tanto, spiegare è di troppo. Conviene forse, seguendo Natura, lasciar scorrere la linfa del mito di foglia in foglia; sì che il seme dell’iniziazione continui a dispiegarsi. Basti solo sottolineare con le parole di Goethe (La metamorfosi delle piante) la profonda alterità che corre tra uomo e albero: «la pianta trova il suo coronamento nella rigidezza e durata dell’albero, e l’animale si nobilita raggiungendo il massimo di libertà e mobilità nell’uomo». Ma è alla durata che l’uomo aspira, all’ascesa dell’asse del mondo, al coronamento in un’esi-stenza sottratta al tempo; e ciò che si muove è ineluttabilmente votato alla morte. Perciò l’uomo ha da trovare un ramo d’oro, se vuole rigenerarsi.

E chi non ha tali aspirazioni? Si stampi nella mente, come stoico adagio, l’amara riflessione del poeta ermetico: « Noi si sta come d’autunno sugli alberi le foglie».

Conferenza tenuta nel corso del convegno organizzato dal Rito Simbolico Italiano sulla simbolica dell’albero, in occasione della ripubblicazione della rivista «Acacia».