![]()

Mirco Focaccia

Il

Rituale Come Eredità

Della Massoneria Operativa

Alcune

ipotesi di lettura essoterica del Rituale

secondo le prassi dei «Costruttori

del Tempio»

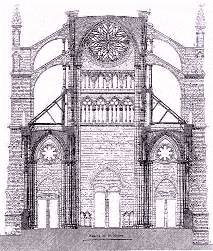

L’architettura romanica, sviluppatasi in paesi soleggiati, aveva risolto il problema della illuminazione ambientale mediante aperture sulle «volte a botte» (che attraversavano gli spessi muri verticali necessari per reggere quelle massicce strutture) e ricorrendo a cupole. Nelle regioni in cui vi era abbondanza di luce il problema più sentito era quello di «ventilare» che quello di «illuminare». Ma nei paesi dell’Europa Occidentale e Settentrionale, dove le chiese urbane servivano anche a riunioni popolari e ad assemblee politiche, bisognava trovare i mezzi per assicurare il passaggio di quella «luce», di cui la natura era così avara. I progressi dell’industria vetraria permettevano di considerare anche per questi paesi, freddi e piovosi, la possibilità di creare «ampi passaggi di luce».

L’esito di queste ricerche fu la «volta a crociera», che esisteva già nell’architettura romanica ma che veniva impiegata solo per coperture modeste, per altezza e dimensioni. Nelle costruzioni in cui si usava la pietra tagliata, per motivi estetici e per ottenere opere di lunga durata senza esigenze di manutenzione, la volta a crociera esigeva degli esecutori assai qualificati e soprattutto delle conoscenze matematiche. Per estrarre, tagliare e mettere in opera la pietra (VITRIOL: visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem), sono indispensabili degli specialisti: cavapietre, scalpellini, scultori, carpentieri, copritori, muratori, nonché fabbri capaci di fabbricare, riparare e conservare gli strumenti. Questi operai si organizzeranno a poco a poco in difesa dei propri interessi, dei propri privilegi e delle proprie tecniche, in associazioni di solidarietà operaia, più o meno segrete, che daranno origine alla massoneria ed al «compagnonaggio».

Arte Senza Confini, Religiosità Universale

La mobilità dell’impiego, istituzionalizzata più tardi da costumi resi possibili grazie ai collegamenti -le Logge- stabiliti nelle città, concorreva al rimescolamento delle idee e alla evoluzione degli stili verso una concezione europea. Inoltre coloro che possiamo chiamare «architetti» delle cattedrali gotiche non erano più monaci, come avveniva per le cattedrali romaniche, ma laici formati sul posto, abituati a viaggiare da cantiere a cantiere. Questi architetti erano uomini coscienti dei problemi pratici, e dell’importanza dell’organizzazione razionale del lavoro, vogliosi di perfezionarsi e di informarsi su ogni questione tecnica quindi curiosi e tolleranti, pronti a recepire, nel nuovo, il buono e l’utile. Le cattedrali gotiche portano il marchio del loro audace ed inventivo pragmatismo.

Era una realizzazione collettiva, oggetto d’uso comune, orgoglio della città e luogo di animazione, la Cattedrale si presenta così come l’investimento psicologico e finanziario di tutta una popolazione, generalmente per parecchie generazioni.

Il Tronco Della Vedova - Pagare Gli Operai

Il Medioevo non conosceva i finanziamenti sofisticati e le tecniche di regolazione finanziaria dei secoli più recenti, il denaro doveva entrare prima di poter uscire; una volta esaurito, bisognava sospendere i lavori. Finché c’era denaro nelle casse si potevano tenere gli operai al lavoro, ma quando il denaro non c’era più essi se ne andavano. Le modalità di finanziamento possono spiegare la lentezza con cui le cattedrali vennero edificate. Questa «cassa di risparmio» a cui ognuno versava il proprio contributo, non restituiva interessi in denaro: molti erano convinti che il loro apporto fosse contabilizzato per l’aldilà.

Per animare la costruzione, che nella maggior parte dei casi durava decine e anche centinaia di anni, definire il programma, raccogliere i mezzi finanziari, far fronte alle questioni da risolvere, comandare gli esecutori ed assicurare continuità ai lavori ci voleva una direzione che non fosse limitata entro i confini della vita di un uomo; solo una «persona morale» poteva resistere alla prova del tempo. Tale «persona morale» spesso era il «Capitolo», la «Fabbrica» o l’«Opera», una sorta di comitato nominato dal Capitolo. Le Cattedrali dovevano essere costruzioni di costo moderato, gestite in stretta economia, con un giudizioso impiego di risorse locali. Si imponeva ai Maestri, che organizzavano e dirigevano la costruzione, una minuta organizzazione.

Il problema di qualunque costruttore è di erigere un riparo, un volume vuoto, all’interno del quale gli uomini, o addirittura le folle, possano riunirsi; la difficoltà di costruire tale riparo è direttamente proporzionale alle dimensioni dell’alveolo realizzato, soprattutto nel senso orizzontale, perpendicolare alla direzione della forza di gravità. Maggiore è la «luce» da «coprire», più aumenta la difficoltà della costruzione. È una scommessa particolarmente difficile quella di realizzare costruzioni elevate e di grandi «luci» usando elementi di piccole dimensioni, come delle pietre semplicemente posate, con o senza malta, le une sulle altre. Alzare, senza altra forza motrice che l’energia umana, fino ad una altezza di circa cinquanta metri, delle navate di quindici metri di luce (composte di piccoli elementi indipendenti di pietra, ognuno non più lungo di qualche decimetro) e inframmezzate da grandissime aperture, sollevare a queste altezze delle complesse armature, capaci di sopportare pesantissime coperture e infine costruire ancora più in alto, delle torri sormontate da guglie traforate di pietra che si elevino fino a centocinquanta metri di altezza -sempre con semplici blocchetti posti gli uni sugli altri-, tutto questo implica un’audacia ed una preventiva conoscenza della resistenza e della stabilità dei materiali che sono veramente prodigiose.

Comunque sia fatto un muro, il suo peso obbliga a non superare, alla base della costruzione, il carico che il terreno può sopportare (IL GABINETTO DI RIFLESSIONE: LA PROVA DELLA TERRA). Il muro deve sopportare, e tanto più quanto più è alto, l’azione del vento che tende a farlo cadere (IL TERZO VIAGGIO: LA PROVA DELL’ARIA). Altri agenti, non più sforzi statici, ma azioni lente ed insidiose (le malattie delle pietre, l’azione dell’acqua, del gelo...) tendono pure a disaggregare la costruzione (IL SECONDO VIAGGIO: LA PROVA DELL’ACQUA). Il legno, di cui erano costruite le capriate, lanciate da un supporto all’altro, costituiva un punto debole della costruzione; esso non ha la durata e la resistenza al fuoco della pietra (IL QUARTO VIAGGIO: LA PROVA DEL FUOCO).

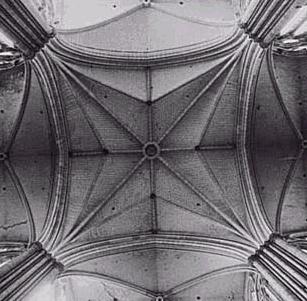

Un arco è normalmente composto da un grande numero di cunei, stretti insieme senza malta o con malte di scarsa tenuta. Ad ogni strato (o corso), si vanno raggiungendo pesi sempre più considerevoli; tali forze sono sempre più importanti man mano che ci si approssima alla base dell’arco (alla sommità delle colonne che li sopportano) e la direzione delle forze è obliqua. La spinta deve essere compensata da forze antagoniste, esercitate da altre volte o archi vicini, da contrafforti o da tiranti. In generale, l’arco non sta in piedi da solo senza un tirante o una spalla: esso dovrà essere bloccato o «spalleggiato». I gotici usarono delle «catene» di legno, essenzialmente come tiranti provvisori per contenere le spinte, in attesa che i muri laterali fossero assicurati dall’armatura e dalla copertura: queste catene venivano in seguito tagliate, ma se ne possono vedere, ancora oggi, le tracce, al di sopra dei capitelli. L’esperienza nell’uso di catene di ferro immerse nella muratura ebbe dei risultati generalmente infelici, poiché la ruggine faceva rigonfiare le catene e ciò causava la rottura delle pietre e delle vistose fenditure. Anche l’impiego di catene di piombo, ricoperte di malta di mastici speciali, non furono sufficienti a proteggere questi elementi: il sistema fu pertanto abbandonato per collocare le catene di ferro all’esterno della muratura, in maniera che fossero visibili e facilmente controllabili e riparabili.

Il Lavoro Di Voltatura E La Copertura Del Tempio

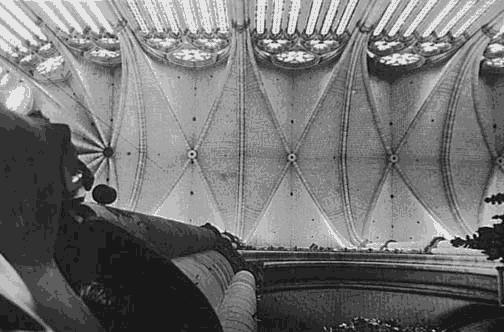

Finché un arco non sia completato («chiuso», «coperto», con la cosiddetta «chiave di volta»), deve essere sostenuto da una centina che è una struttura provvisoria con la forma dell’intradosso (1) dell’arco. Per i gotici, obbligati a non sprecare inutilmente legname e ad impiegare elementi di piccola sezione e di minime dimensioni, uno degli obiettivi essenziali era costruire utilizzando la minor quantità di centine e queste dovevano essere leggerissime e tali da consentire numerosi reimpieghi, bisognava quindi proteggerle quanto prima possibile dalle minacce di pioggia, dalla neve e dal sole.

In un clima piovoso come quello dell’Europa nord-occidentale era desiderabile, inoltre, per un buon andamento della costruzione, poter lavorare il più possibile al coperto: le intemperie riducono il rendimento della mano d’opera e producono danni alle opere provvisorie in legno e se hanno pochi effetti sui muri verticali rischiano a volte di sciogliere ed eliminare le malte a presa lenta come quelle impiegate nel Medioevo e di provocare guasti considerevoli fino a far crollare le volte, il cui spessore si cercava di rendere minimo. Bisogna ricordare anche che la forma ad imbuto delle volte a crociera facilita il ristagno delle acque piovane, una ragione in più per evitare di esporle al rischio di intemperie. Per proteggere la muratura, nel corso dei lavori, i gotici usavano mucchi di stoppie e letame, che venivano posati sopra i muri, in modo da fare defluire l’acqua da una parte e dall’altra evitando che la malta potesse essere sciolta dalla pioggia. Là dove il clima era particolarmente ostile, gli architetti si organizzavano in modo da eseguire l’armatura e la copertura prima della lavorazione delle volte. Tale sistema costituisce, nello stesso tempo, un fattore di economia delle opere in legno, un modo di impiego più razionale della mano d’opera specializzata, un sistema in grado di permettere la precoce utilizzazione dei locali situati al di sotto e soprattutto un metodo per costruire volte ancora più leggere con un minimo di opere provvisorie senza temere le intemperie per gli operai o per l’edificio. Una tale organizzazione, dove l’armatura precedeva il voltamento, forniva inoltre dei preziosissimi punti di appoggio per il sollevamento delle pietre di volta.

Passare Dall’Una All’Altra Colonna

In simili costruzioni, molto elevate ed esposte al vento, certe fasi di lavoro, come il lancio di un arco, o il completamento di un «corso» in una volta a crociera, dovevano essere eseguite il più rapidamente possibile e senza interruzioni, poiché i costruttori correvano grossi rischi fino a che tutta l’opera non fosse completa ed equilibrata. Il timore era comunemente avvertito da tutti, per tutto il tempo che il lavoro era in corso.

La soluzione massicciamente adottata dai costruttori gotici fu la volta a crociera ad arco acuto. Un arco a sesto acuto, i cui centri dividono la luce in tre parti uguali, viene spesso chiamato «a terzo punto» ed è quell’arco la cui forma geometrica è più vicina all’ellisse, cioè a quella curva secondo la quale bisognerebbe tracciare le volte a botte perché la loro intersezione, nel caso di una campata quadrata, possa effettuarsi con semicerchi perfetti.

Adottando rapporti e strutture basate su semplici figure geometriche, gli architetti gotici, che erano degli uomini pratici, cercavano di semplificare i tracciati e garantirsi che la loro concezione sarebbe stata fedelmente riprodotta nella fase esecutiva. Una delle preoccupazioni degli architetti dell’epoca, di fronte alla varietà ed alla mancanza di precisione delle unità di misura allora adottate, era di far sì che i loro disegni fossero facilmente rispettabili; vi sono prove numerose, sotto forme di riscontri precisi, che i più semplici sistemi di proporzioni geometriche dovessero essere impiegati in modo cosciente e deliberato. La «sezione aurea» presenta la proprietà di generare indefinitamente la medesima proporzione. La «serie di Fibonacci» che le si avvicina (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) può essere facilmente messa in opera con un compasso od una corda. Gli architetti dell’epoca non potevano evitare di usare il sistema delle proporzioni e dei tracciati regolatori poiché le misure variavano, non solo da una provincia all’altra, ma talvolta da una città all’altra.

A sinistra sistema di costruzione del rettangolo aureo. A destra sviluppo della spirale aurea. Il metodo più semplice per costruire un rettangolo aureo richiede la costruzione d’un quadrato e la sua divisione per mezzo delle diagonali e delle mediane. Si punta il compasso sul punto mediano del lato di base con apertura pari al segmento che lo congiunge con l’angolo del lato opposto e lo si proietta sul lato di base ottenendo il rettangolo aureo. La proporzione aurea è tale allorché la parte minore (m) sta alla maggiore (M) come la maggiore al tutto [m : M = M : m + M; ovvero, (se il lato del quadrato è uguale a 1) 0,618 : 1 = 1 : 1,618]

Quando il Capitolo che aveva l’incarico di realizzare la cattedrale arrivava a disporre dei fondi capaci di permettere al cantiere la ripresa dei lavori, il rappresentante del Capitolo dava le sue istruzioni al Maestro che aveva scelto e concordava le condizioni del lavoro. La sola direttiva intangibile che venisse data sembra fosse quella di rispettare l’unità dell’architettura interna: al di fuori di questa limitazione, ogni maestro godeva della più ampia libertà possibile nel prendere le sue decisioni.

Squadratura Del Tempio E Passi D’Entrata

Ogni Maestro aveva il proprio gruppo e la propria «tradizione», le sue abitudini, i suoi strumenti e, in particolare, i suoi sistemi di misura. Studiando la cattedrale di Chartres è stato possibile distinguere l’impiego di almeno otto sistemi di misura differenti, fondati sul piede «romano», «olimpico», «sumero», «teutonico», «cretese», «inglese» e «punico». «Prendi il tuo piede!» era la frase di rito con la quale il Canonico accordava al Maestro l’uso delle unità di misura della sua «tradizione». Con questa frase si permetteva, nello stesso tempo, di assumere l’iniziativa e di avere libertà nel proprio lavoro. Impiegare un diverso metro significava, nel continuare l’opera iniziata dai predecessori, adottare tutta una serie di piccole variazioni nell’esecuzione ed una tendenza a personalizzare vari dettagli nella costruzione. «Prendi il tuo piede!» è un antico modo di dire il cui significato originale si è oggi ormai perduto dopo che nel corso dei secoli si è venuta sviluppando una progressiva uniformità delle misure, in seguito alle disposizioni centralizzatrici prese dapprima dai re di Francia (che si sforzarono di sostituire il «piede del re» a tutti gli altri sistemi precedentemente usati) e poi dalla rivoluzione francese che offrì per la prima volta l’esempio dell’adozione del sistema metrico. In questa prospettiva, squadrare il Tempio potrebbe significare «riconoscerne le misure» ed entrare ritualmente, quando i Lavori sono iniziati, potrebbe assumere il valore di «adeguarsi alle misure in uso nella Loggia».

Il Punto Geometrico Noto Ai Soli Figli Della Vedova

Quando si tratta di collocare e di verificare la sagoma curva di una centina, oppure di rifinire un arco o una volta nel cantiere, oppure ancora di tagliare ed aggiustare i cunei, stesi per terra nella loro futura posizione, il sistema più semplice è quello di piantare un chiodo al quale potrà essere assicurata una corda tesa fino a toccare i punti interessati della superficie. L’utilizzazione di una corda per segnare i tracciati, nonché la preoccupazione dei gotici (ma in generale, dei costruttori di tutti i tempi) di collocarla in una posizione pratica e facilmente maneggevole è documentata in parecchi disegni.

Durante il Medioevo la maggior parte degli edifici, nelle campagne, era ricoperta di stoppie e così sarebbe stato fino al XIX secolo. Soltanto lentamente le tegole, le pietre piatte (scisti o ardesie), talvolta il piombo, rimpiazzarono le stoppie. Per primi furono gli edifici militari ad essere ricoperti con materiali duri e resistenti ai proiettili incendiari lanciati dalle macchine da guerra. Anche le chiese, a scopo di protezione contro gli incendi, vennero presto coperte in tale modo, a cominciare dalle città. Diverse motivazioni poterono condurre a sostituire progressivamente tetti a modesta inclinazione, ricoperti di piombo, con tetti a forte inclinazione coperti da tegole. Principalmente ciò avvenne allo scopo di alleggerire le coperture e le travature necessarie a sostenerle. In Champagne sono rimaste famose le «tegole del Conte Enrico» per la loro forma razionale che permetteva, al copritore, di posarle con precisione e senza perdere tempo. Tali tegole, smaltate, si opponevano poi alla crescita del muschio che nuoce alla conservazione delle tegole stesse ed accentua gli effetti del gelo.

Il maestro gotico era nello stesso tempo architetto, ingegnere, capomastro e organizzatore del cantiere e sapeva affrontare i lavori manuali in prima persona. Per poter fare fronte al compito difficilissimo che lo impegnava, il maestro veniva aiutato da collaboratori o conduttori dei lavori, che vegliavano affinché la realizzazione fosse uguale al modello ed ai disegni. Venivano chiamati ‘appareilleurs’: apparecchiatori. Questa parola si apparenta a termini come ‘parlieur’ o ‘parlier’ che designano colui che parlava agli operai. Questo collaboratore, che poteva essere destinato a divenire a sua volta architetto, veniva rappresentato con in mano un grandissimo compasso (generalmente a settore circolare), che mostra come fosse incaricato di segnare i tracciati in dimensioni reali sulle pietre e non sulle piante, mentre il Maestro appare in genere con un piccolo compasso a puntasecca da disegnatore. Bisognava che il Maestro fosse sempre presente sul lavoro ed egli doveva materializzare con tavole architettoniche le proprie intenzioni. Non sempre si trattava di disegni, alle volte venivano anche realizzati dei modelli, in grandezza naturale o in scala. Disegni e modelli dovevano il più delle volte essere riportati in scala naturale. I Maestri ricorrevano a disegni semplici da riprodurre col compasso o con la corda o a figure geometriche assai semplici da tracciare: il cerchio e le figure da esso derivabili come il triangolo equilatero, il quadrato, l’esagono, i poligoni regolari in genere, i diversi rettangoli e l’angolo retto.

Orizzontale, Verticale. Triangolo, Squadra E Compasso

La relazione fra base ed altezza di una facciata veniva stabilita mediante proporzioni semplici, ricavabili ad esempio dal quadrato o dal triangolo. Per le disposizioni sul terreno ovvero le piante, ci si limitava a disegni in piccola scala di cui venivano riprodotte le proporzioni in scala naturale, direttamente sul terreno. Si parlava correntemente di metodo «al quadrato» e di metodo «al triangolo» per il passaggio dalla pianta all’elevazione. Si usava spesso l’indicazione: «ricavare l’elevazione dalla pianta». Cosa manifesta tale indicazione se non la volontà di fare risaltare il segreto che veniva osservato sui metodi dei costruttori dell’epoca? Grazie alla geometria descrittiva, si può assicurare la concordanza fra elevazione e pianta, ma non si «ricava» dalla pianta l’elevazione; queste rappresentazioni, dovendo concordare fra loro, devono essere interdipendenti, ma ognuna è concepita a suo modo, esse non si deducono l’una dall’altra: su una pianta quadra si può avere un’elevazione costruita a partire da triangoli. È più facile tracciare dei triangoli equilateri che dei quadrati e nella statica, lo schema triangolare è indeformabile; i metodi di disegno basati su triangoli equilateri permettono più facilmente la precisione, il quadrato richiede l’incrocio di molte linee di compasso, l’impiego della squadra e dell’archipendolo (con tutta l’imprecisione connessa all’uso di questi strumenti, quando si tratta di misure di grandi dimensioni). In quel tempo non si conosceva il teodolite né la livella ad acqua che permettono di assicurare ad una costruzione la medesima altezza per distanze abbastanza lunghe. Soltanto il filo a piombo permetteva di assicurare la verticalità nel caso di altezze molto grandi. Partendo da una base, orizzontale o verticale, il procedimento fondato sui triangoli equilateri garantisce mediante due tratti di corda, di trovare un terzo punto con estrema precisione con un metodo che corrisponde a quello seguito per tracciare un disegno su un piano. Ancora oggi, nei piccoli cantieri, per verificare la squadratura fra due direzioni si usa la «terna pitagorica» 3, 4, 5. Lo schema triangolare era il mezzo più veloce e la più sicura garanzia di fedeltà al modello. Con una mano d’opera che spesso non sapeva «né leggere né scrivere», non sarebbe stato pensabile contrassegnare con precisione i disegni. Gli esecutori non dovevano fare altro che riprodurre lo schema dei punti essenziali della figura, disegnato con la puntasecca dall’ideatore, per ritrovare senza errori i punti e le linee principali. Gli studi effettuati hanno potuto evidenziare come gli errori commessi fossero estremamente modesti.

Poiché le cattedrali erano generalmente opera di molte generazioni, la concezione di fondo doveva essere trasmessa, da coloro che facevano le fondamenta, a coloro che ultimavano la costruzione. Questa trasmissione veniva fatta attraverso un certo numero di disegni, ma gli errori più gravi erano evitati per mezzo di un corpo di tradizioni empiriche che sostituivano i calcoli di resistenza, sconosciuti a quell’epoca e che permettevano di stabilire le altezze le larghezze e gli spessori degli elementi portanti, i pieni e i vuoti, le sezioni dei pilastri, nel quadro di un certo numero di proporzioni e di rapporti.

I gotici, nel rispetto dell’esigenza di fare il massimo con i mezzi di cui disponevano, messi di fronte a problemi tecnici nuovi che i loro predecessori non si erano mai posti, e al contempo a problemi di mano d’opera e a difficoltà di approvvigionamento dei materiali, si resero conto dell’esigenza di organizzare razionalmente i cantieri. Questa organizzazione cominciava nella foresta e nella cava, dove il maestro andava spesso di persona a scegliere i materiali.

La Divisione Dei Compiti - I Gradi Dei Massoni

È probabile che nel corso della costruzione delle volte gotiche intervenissero due differenti categorie di esecutori; coloro che si occupavano delle pietre esattamente tagliate (la pietra levigata) ed i muratori in via di qualificazione, che erano incaricati di lavorare e posare solo le pietre grossolanamente squadrate (la pietra grezza). In Inghilterra gli operai capaci di tagliare la pietra (hewers, da ‘to hew’: tagliare) venivano distinti da coloro che erano incaricati solo della posa (layers, da ‘to lay’: posare). Per la Francia, nei documenti si trovano numerose denominazioni in latino: latomus (cavatore di pietre), cementarius, lapicida (caesor lapidum, talliator petrae), positor o cubitor (copritore); e in francese: asseyeur (posatore), mortelier (chi fa la calcina), maçon (muratore). Esistevano comunque, per ogni specialità, operai più o meno qualificati ed è verosimile che ai meno capaci venissero affidati lavori semplici, destinati poi ad essere nascosti da intonaci o pitture; i semplici manovali erano solo degli aiutanti, dei garzoni, o degli apprendisti e talvolta degli uomini pii («di buoni costumi») che davano una mano come forma di prestazione in natura. La specializzazione dei compiti contribuiva a garantire una migliore organizzazione del cantiere; per certi lavori manuali essa era più spinta di quanto non avvenga oggi: cavapietre, scalpellini, copritori, vetrai, sterratori, carpentieri e falegnami, assicuravano, per i compiti stabiliti, il lavoro nel cantiere. Come già detto, in certi momenti degli aiutanti volontari venivano a «portare la loro pietra»; questi ultimi erano però mal visti dai lavoratori di professione, ai quali facevano concorrenza. Ma l’organizzazione dei cantieri mirava, secondo logica, a utilizzare solo un minimo gruppo di specialisti, altamente pagati. Da questi «profani», verosimilmente, venivano le leve degli apprendisti…

Gli uomini del Medioevo non dimenticavano l’importanza del «morale» ai fini del rendimento della mano d’opera. Essi rispettarono i costumi e le tradizioni del cantiere ma il lento procedere della costruzione delle cattedrali medievali avrebbe limitato le bevute di birra se esse fossero state effettuate solo in occasione della fine dei lavori. Essi trovarono così molte occasioni per ripetere la cerimonia: la chiusura di un arco maestro, la sistemazione di una chiave di volta, e molte altre tappe dei lavori sembrarono soddisfare le condizioni volute. In ogni paese si sapeva tenere elevato il morale dei lavoratori: baldorie, pranzi, festeggiamenti occasionali venivano inseriti nel ritmo di lavoro del cantiere. Mantenimento dell’ardore lavorativo, migliore impiego dei mezzi disponibili, semplificazione, standardizzazione e prefabbricazione, economia dei materiali ingegnosità ed astuzia, perfezionamento degli strumenti, specializzazione degli operai, organizzazione del cantiere, tali furono alcune delle risposte che i gotici opposero alle difficoltà della gigantesca operazione intrapresa.

Rilettura Sintetica Del Rituale In Grado Di Apprendista

Alla luce di queste premesse cerchiamo di individuare, nel Rituale di apertura dei lavori in grado di Apprendista, i termini «operativi» sopravvissuti al tempo e alle traduzioni. Lo scenario che il Rituale ci prospetta è la campata di un Tempio in costruzione, quattro colonne ritte, tre pareti ultimate: quelle ad Oriente, a Sud e a Nord; la quarta, a Occidente, da completare. I dignitari di Loggia entrano in fila e squadrano il tempio, riconoscendo in questo modo la planimetria. I Fratelli prendono posto, secondo le regole convenute fra le colonne (quelle del lato sud e quelle del lato nord), i Responsabili ai propri posti: il Maestro Venerabile a Oriente, il Primo e il Secondo Sorvegliante a capo dei Fratelli fra le colonne. Protagonista del Rituale è il Maestro Venerabile che chiede ai Fratelli di aiutarlo nell’apertura dei Lavori.

I lavori consistono nel lanciare un arco da colonna a colonna e nel procedere alla esecuzione di una volta (l’orientamento longitudinale dei templi era tradizionalmente da est a ovest; l’arco in questione deve essere lanciato da una colonna a nord ad una colonna a sud. I Liberi muratori attendono le disposizioni alla colonna del Sud e alla colonna del Nord dalle quali, e in relazione tra loro, dovranno agire. A Oriente siede il Maestro Venerabile che dirige i lavori dando le disposizioni del caso ai suoi più stretti collaboratori: il Primo e il Secondo Sorvegliante, a Occidente il Primo sorvegliante che comanda e «parla» ai Fratelli della colonna del Sud, al Mezzogiorno siede il Secondo sorvegliante che comanda e «parla» ai Fratelli della colonna del Nord. Risulta più pratico guardare, stando ai piedi di una colonna, la colonna che sta di fronte. Il tempio è coperto, come assicura il Copritore Interno al Primo Sorvegliante e i presenti sono tutti Fratelli Liberi Muratori. Il ruolo del copritore appare, nel rituale, quello di un difensore del Tempio; è armato di spada e dispone di una chiave; la sua attenzione è rivolta a profani eventualmente stazionanti nella sala dei «passi perduti».

Ricordiamo che il Copritore interno era il Muratore che curava la copertura materiale del tempio stando all’interno: sotto il tetto, mentre il Copritore esterno, lavorando di conserva al primo, curava le operazioni di copertura stando all’esterno: sul tetto. La «chiave di volta» di un arco veniva posata dall’esterno e così pure le operazioni di voltatura procedevano con un copritore interno ed uno esterno, per lo meno da un certo punto in avanti.

Ed ecco l’incalzante ritmo delle domande dal Maestro Venerabile al Primo e Secondo sorvegliante; Egli vuole assicurarsi che abbiano ben capito: 1) qual è l’obiettivo del lavoro in generale (edificare templi alla virtù e scavare oscure e profonde prigioni al vizio); 2) quale posizione debbono tenere durante lo svolgimento del lavoro e quale posizione debbano tenere il primo e secondo diacono; 3) quali sono i rispettivi specifici compiti.

Leggere il Rituale durante l’Apertura dei Lavori appare in contrasto con lo scenario che il Rituale stesso descrive; il Primo e secondo sorvegliante conoscono «a memoria» i loro compiti: non c’è tempo per andarseli a rileggere durante lo svolgimento dei Lavori che debbono condursi in tempi rapidi ed in un ambiente rischioso. Nel fervore dei lavori del cantiere, fra l’altro, le comunicazioni fra il Maestro Venerabile ed i sorveglianti sono più difficili: richiamare l’attenzione del Maestro Venerabile (al quale solo ci si deve rivolgere) non è cosa facile (i sorveglianti ricorrono al maglietto); per comunicazioni più articolate i Diaconi si spostano da un punto all’altro del Triangolo costituito dalla posizione del Maestro Venerabile, del Primo Sorvegliante e del Secondo Sorvegliante.

Viene dato il via ai lavori: non è più permesso ai Fratelli delle colonne di passare dall’una all’altra colonna o di coprire il Tempio senza che ciò venga loro consentito. Non è cioè permesso esporsi a situazioni di rischio per sé (passare dall’una all’altra colonna mentre in alto gli operai addetti alla posa dei cunei dell’arco o delle nervature e dei conci delle «vele» stanno manovrando questi blocchetti di pietra col rischio che cadano) o per gli altri (coprire il tempio all’insaputa di chi, sotto, sta operando secondo quanto stabilito dal Maestro Venerabile). La lettura della tavola architettonica tracciata nella precedente tornata conclude l’apertura dei lavori: come dire una rapida occhiata ai disegni, un ultimo accordo e via, ai ponteggi. La chiusura dei lavori si può »leggere» in maniera del tutto analoga: il Tronco della Vedova può essere letto come la richiesta di contributi per rendere possibile il proseguimento dei lavori. Il Maestro Venerabile continua ad interrogare il Primo ed il Secondo Sorvegliante sui rispettivi, specifici compiti in questa fase dei lavori. A questo dialogo fra Maestro Venerabile e i suoi più diretti collaboratori fa seguito la chiusura dei lavori e in alcuni casi la Catena d’Unione.

Tale attività si può ritenere un punto fermo ai lavori e l’indispensabile punto di partenza per i lavori della prossima Tornata. Così facendo, infatti, si dà stabilità ai lavori fin qui svolti, che si possono così interrompere, e si crea il presupposto statico per la loro prosecuzione. A proposito di questa fase, e in considerazione di quanto detto, trattandone gli aspetti operativi, riteniamo indispensabile animare il rito della Catena d’Unione a ogni Tornata e questo in ragione del suo alto significato e della commovente bellezza.La Ricerca Della Luce

Il Segreto Massonico

Arte Senza Confini, Religiosità Universale

Il Tempio

Il Tronco Della Vedova - Pagare Gli Operai

L’Ordine E Il Rito

Coprire Il Tempio

Terra, Acqua, Aria, Fuoco

La Catena D’Unione

Il Lavoro Di Voltatura E La Copertura Del Tempio

Il Tempio È Coperto

Passare Dall’Una All’Altra Colonna

I Tre Punti

La Geometria

La Sovranità Della Loggia

Squadratura Del Tempio E Passi D’Entrata

Il Punto Geometrico Noto Ai Soli Figli Della Vedova

Le Tegole

Dal Disegno All’Esecuzione

Orizzontale, Verticale. Triangolo, Squadra E Compasso

La Tradizione

L’Organizzazione Dei Cantieri

La Divisione Dei Compiti - I Gradi Dei Massoni

Dal Lavoro Alla Ricreazione

Rilettura Sintetica Del Rituale In Grado Di Apprendista